Édouard COLONNE

Edouard Colonne (photo Nadar) [BNF]

Judas COLONNE dit Jules COLONNE puis Édouard COLONNE

chef d'orchestre et violoniste français

(40 rue Bouhaut [auj. 230 rue Sainte-Catherine], Bordeaux, section 2, Gironde, 23 juillet 1838* – 21 rue Louis-David, Paris 16e, 28 mars 1910*)

Fils d’Abraham COLONNE (Bordeaux, section 2, 14 septembre 1812* – Bordeaux, section 2, 29 juin 1875*), musicien [fils de Raphaël COLONNE (Nice, royaume de Sardaigne [auj. Alpes-Maritimes], 11 novembre 1785 – Bordeaux, section 1, 01 octobre 1853*), musicien], et d’Abigaïl FEREYRA (Bordeaux, section 2, 05 janvier 1811* – Paris 18e, 25 août 1881*), mariés à Bordeaux, section 2, le 05 octobre 1831*.

Epouse 1. à Paris 18e le 22 juillet 1869* (divorce le 27 mars 1886 [acte du 04 septembre 1886 à Paris 18e*]) Irma MARIÉ DE L’ISLE (1841–1891), soprano ; parents de Mathilde Henriette COLONNE (Grenoble, Isère, 01 mars 1862* – Le Chesnay, Seine-et-Oise [auj. Yvelines], 16 février 1941*) [épouse 1. à Paris 9e le 14 décembre 1887* (divorce le 02 juin 1891) Antony CHOUDENS, éditeur ; épouse 2. à Paris 8e le 22 juin 1896* Hermann Hirsch NEUMANN (Conitz, Allemagne [auj. en Pologne], 14 août 1860 – Paris 16e, 29 septembre 1929*), remisier], et d’Édouard Henri Jean COLONNE (Paris 18e, 08 mars 1863* – Bou Saâda, M'Sila, Algérie, 1882)

Epouse 2. à Paris 9e 30 septembre 1886* Eugénie VERGIN (1854–1941), soprano ; parents de Félix COLONNE (27 décembre 1888 –), et de Daniel Edouard Maurice Charles COLONNE (Pomponne, Seine-et-Marne, 23 juillet 1892* – Berck-sur-Mer, Pas-de-Calais, 03 décembre 1916*).

Son arrière-grand-père, Abraham COLONNA, était marchand brocanteur à Nice, alors en Italie. D'une famille israélite nombreuse et pauvre, Edouard Colonne connut la misère et la faim. Tenace et studieux, il prit des leçons de violon avec Lamoureux. Au Conservatoire de Paris, il fut l'élève de Girart, Sauzay, Ambroise Thomas et Elwart ; il y obtint des prix d’harmonie (1er accessit, 1857 ; 1er prix, 1858), et de violon (2e accessit, 1857 ; 1er accessit, 1860 ; second prix, 1862 ; 1er prix, 1863). Nommé premier violon à l’Opéra le 01 janvier 1858, il abandonna ce poste le 16 mars 1867 et partit diriger un orchestre en Amérique. En 1871, avec le concours du jeune éditeur Hartmann, il fonda le Concert National, dont les séances se donnaient chaque dimanche, pendant la saison d’hiver, dans la salle de l’Odéon puis dans la salle du théâtre du Châtelet, et qui devint en 1873 la célèbre Association Artistique des concerts Colonne, qu’il dirigea jusqu’en 1909 et qui fleurit uniquement, malgré des débuts assez faibles, grâce au travail musical et administratif de Colonne. C'est là qu'il commença à populariser les œuvres de Berlioz dont il se fit une réputation mondiale comme son plus brillant interprète : l’Enfance du Christ, la Damnation de Faust (centième audition, 1898), Roméo et Juliette, les Troyens. Gabriel Pierné, adjoint à la direction des Concerts Colonne dès 1903, lui succèdera à sa mort. De 1873 à 1910, Edouard Colonne travailla au rayonnement de l'école française, à l'étranger aussi bien qu'en France, et devint le champion de Saint-Saëns, de Lalo, de Franck, de Bizet et de Chausson. Artiste habile, éclectique, musicien infatigable, il a continué l’œuvre de Pasdeloup et son rôle dans le développement et la propagation de la musique française moderne a été des plus importants. Ce grand chef avait une ardeur, une passion et une force de vie qu’il communiquait à son orchestre et à son auditoire. On lui doit la glorification de Berlioz et de César Franck.

Il fit ses débuts comme chef à l’Opéra de Paris le 22 janvier 1892 en dirigeant Lohengrin debout, ce qui ne s'était jamais vu à l'Opéra. Il y assura une reprise du Prophète (12 septembre 1892), la direction de Guillaume Tell pour le centenaire de Rossini (29 février 1892), la centième de Roméo et Juliette de Gounod (29 octobre 1892), et la première de la Vie du Poète de Gustave Charpentier (17 juin 1892), qu'il avait créé au Conservatoire le 18 mai 1892. Il fut directeur de la musique à l’Opéra du 01 janvier 1892 au 01 juillet 1893 (nommé le 18 avril 1891) et y monta Salammbô, Samson et Dalila et la Walkyrie, oeuvres qu’il dirigea également.

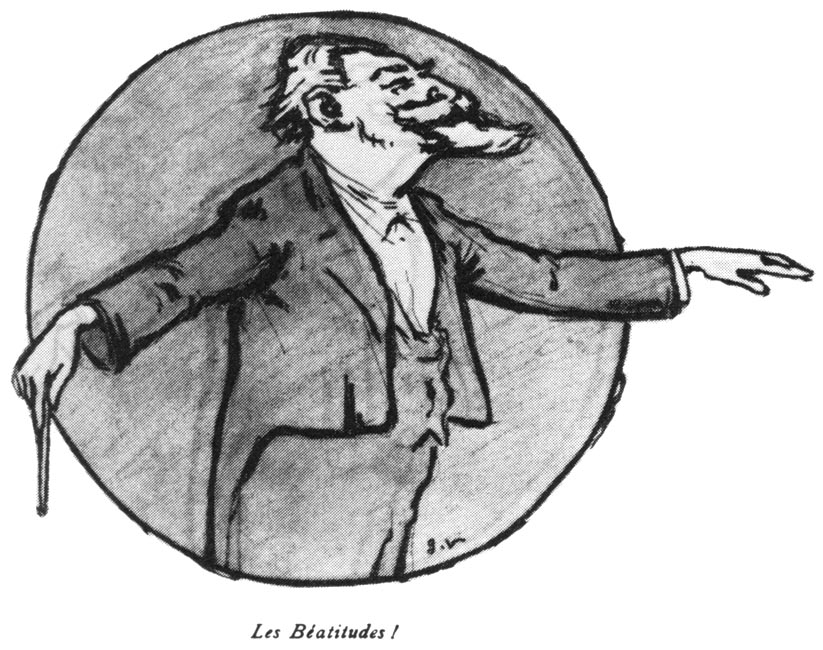

Colonne a joué un rôle important dans la musique symphonique française, créant la Danse macabre de Camille Saint-Saëns, les Djinns, le Chasseur maudit et les Béatitudes de César Franck, les Impressions d’Italie de Gustave Charpentier, la première symphonie de Georges Enesco, etc. Plusieurs compositeurs lui ont dédié leurs œuvres : Henri Rabaud (la Procession nocturne), Edouard Lalo (Rapsodie norvégienne), Enesco (seconde symphonie), etc.

Pierre Monteux qui joua de l’alto dans l’orchestre Colonne, dressa le portrait suivant de son directeur musical : « Avec ses cheveux blancs et sa barbe blanche coupée au carré, Colonne était une impressionnante figure de chef d’orchestre. Comme être humain, il était extrêmement désagréable. Je ne l’ai jamais vu durant mes dix-sept années passées avec l’orchestre, avoir un geste de gentillesse et d’affection envers quelqu’un. Il pouvait seulement être cordial et affable pour arriver à ses fins. C’était un excellent musicien, possédant un goût raffiné mais je ne pouvais pas admirer sa technique de direction. Son bras était lourd et manquait de flexibilité. Il n’avait aucune facilité d’expression avec ses bras et ses mains (…) Colonne était fameux pour l’authenticité de ses interprétations de Berlioz, qu’il avait connu. »

Il fut nommé chevalier (09 février 1880) puis officier (16 août 1900) de la Légion d’honneur.

En 1869, il habitait 96 rue Marcadet à Paris 18e ; en 1886, 155 rue du Faubourg-Poissonnière à Paris 9e ; en 1891, 12 rue Le Peletier à Paris 9e. Il est décédé en 1910 à soixante-et-onze ans en son domicile 21 rue Louis-David à Paris 16e. Il est enterré au Père-Lachaise (89e division, buste par Sörensen Ringi).

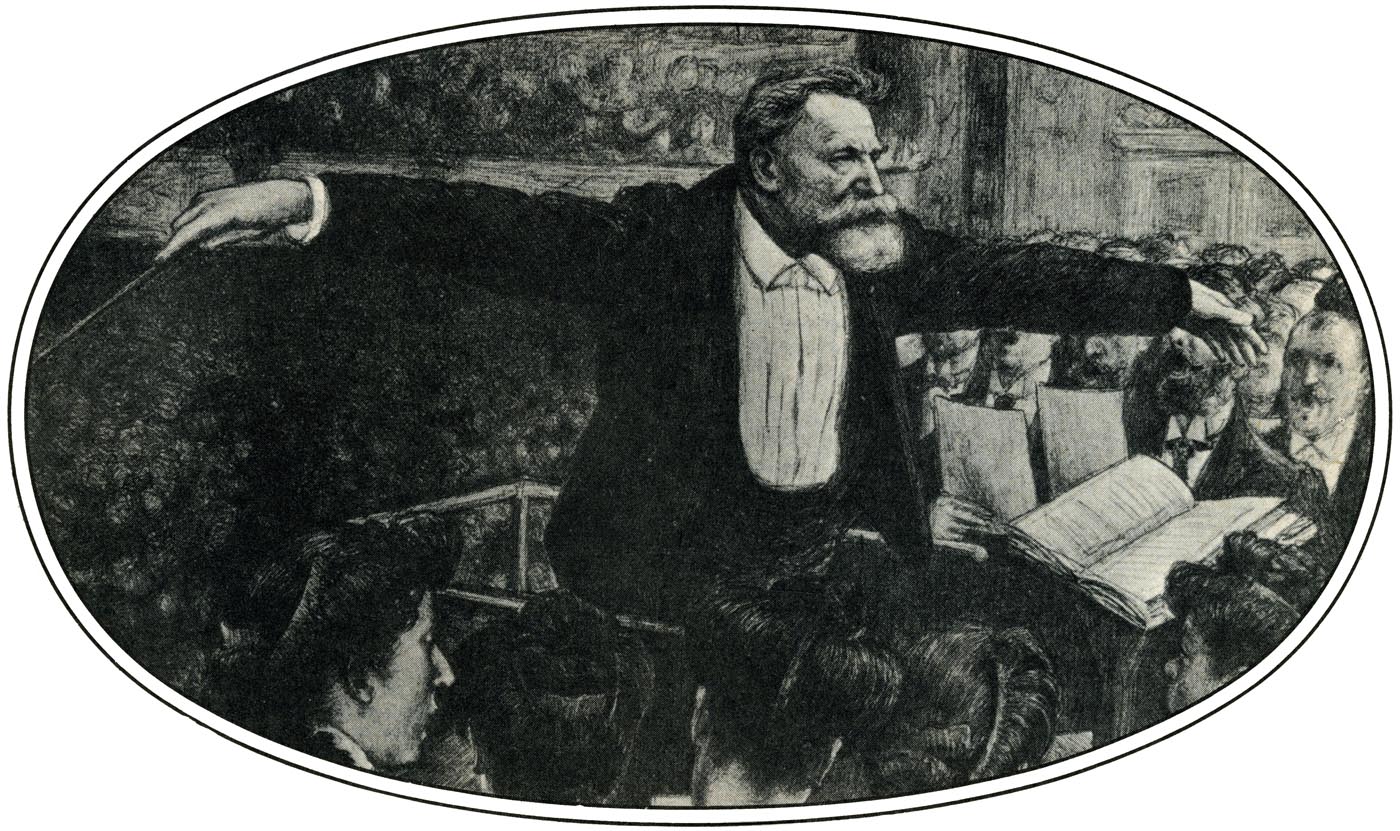

Edouard Colonne conduit, croquis d'Hector Dumas

|

Il commença très jeune son éducation musicale et fit des progrès si rapides que, presque enfant encore, il conduisait l'orchestre d'un petit théâtre de sa ville natale. On l'envoya à Paris. Entré au Conservatoire, il reçut les leçons de MM. Girard et Sauzay pour le violon, Elwart pour l'harmonie, Ambroise Thomas pour le contrepoint et la fugue. Il obtint, en 1858, le premier prix d'harmonie, et, en 1861, le premier prix de violon. Entré comme premier violon à l'Opéra, il quitta cette position, en 1871, pour fonder le « Concert National » qui devint ensuite l' « Association artistique », dont les séances d'hiver se donnaient le dimanche, d'abord à l'Odéon, puis au Châtelet. Directeur intelligent, aux idées larges, il a en quelque sorte révélé Berlioz au public et provoqué une légitime réaction en faveur de ce maître, en vulgarisant la Damnation de Faust, les Troyens, Roméo et Juliette. Il accueillit à bras ouverts des « jeunes », qui depuis sont devenus célèbres : c'est ainsi qu'il fit exécuter la Marie-Magdeleine de Massenet ; le Fiesque d'Edouard Lalo ; les Pièces d'orchestre de Théodore Dubois ; Rome et Naples, de Rabuteau ; Mazeppa, de Paul Puget ; la Danse macabre de Saint-Saëns ; le Tasse, de Godard ; le Paradis perdu de Dubois ; etc. Enfin il s'est attaché à faire connaître dans ses concerts du Châtelet des fragments pris dans les œuvres capitales de compositeurs étrangers, notamment de Wagner, de Tchaïkovski (1888), etc. En 1878, il a dirigé les concerts officiels du Trocadéro. Ce fut lui qui organisa, en 1884, la magnifique représentation donnée au bénéfice de Pasdeloup, lorsque celui-ci prit sa retraite. Il a reçu la croix de la Légion d'honneur. (Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, 2e supplément, 1888)

|

Edouard Colonne [photo Viollet]

|

Comme Charles Lamoureux, son émule, Édouard Colonne est né dans la capitale de la Gascogne.

Si la Garonne avait voulu,

a chanté gaiement le bon et spirituel G. Nadaud. — La Garonne a voulu... pour ces deux persévérants. Le premier est un petit homme court sur jambes, chauve, vif et alerte malgré sa rotondité, — très autoritaire. Si les yeux indiquent la finesse et la jovialité, ils révèlent également une tendance à la sévérité ; l'abord est froid et inspire quelque inquiétude. — « Un boulet de canon sur un obus », a dit finement Caliban. Le second est de taille moyenne, avec un penchant à l'embonpoint, de belle prestance, à la physionomie aimable, d'apparence calme ; mais le regard très incisif indique la décision. Il cherche à plaire et il y réussit. Tous les deux ont prouvé qu'avec une grande volonté, une persévérance de chaque jour et aussi la foi dans l'art, on peut arriver à doter son pays d'institutions qui ont propagé le goût des belles et grandes choses et ont affiné le sens musical. Ils ont été en France, après Seghers et Pasdeloup, les révélateurs d'un monde nouveau, de la Symphonie ! Leurs efforts ont eu pour résultat d'éduquer la masse du public et d'inciter les jeunes compositeurs français à faire de l'orchestre, pour paraître dignement à côté de leurs maîtres. Parmi les Olympiens, E. Colonne a mis en vive lumière l'œuvre d'Hector Berlioz ; Ch. Lamoureux s'est évertué à faire connaître Richard Wagner. Dans la phalange des derniers arrivés, Colonne a surtout propagé les œuvres de E. Lalo, B. Godard, Tchaïkovski, Augusta Holmès, Henri Maréchal, Ch. Widor, César Franck, Th. Dubois, Ch. Lefebvre, Paul Lacombe, E. Bernard... Lamoureux a mis en vedette les noms de Vincent d'Indy, E. Chabrier, G. Fauré, Charpentier... L'un et l'autre ont chacun, avec une interprétation différente, fait entendre les belles pages des Maîtres et de leurs émules, qu'ils se nomment Bach, Hændel, Gluck, Haydn, Mozart, Beethoven, Mendelssohn, Schumann, Weber, Schubert, Rubinstein, Grieg, Gounod, Reyer, Bizet, Saint-Saëns, Massenet, Guiraud, Joncières, etc... Ils ont omis, tous les deux, de produire les puissantes œuvres de Johannes Brahms ! Édouard Colonne est né à Bordeaux le 23 juillet 1838. Son père et son grand-père étaient musiciens, d'origine italienne (Nice). Il fut ainsi, dès l'enfance, placé dans un milieu favorable pour le développement des facultés musicales ; à l'âge de huit ans, il commençait à apprendre divers instruments, voire le flageolet et l'accordéon. Un artiste distingué, M. Baudoin, lui donna les premiers principes du violon. Il quitta Bordeaux en septembre 1855 pour entrer au Conservatoire de Paris, où il eut pour professeurs de violon MM. Girard et Sauzay ; il étudia en même temps l'harmonie et la composition avec MM. Elwart et Ambroise Thomas. Les excellentes études, qu'il fit sous ses habiles professeurs, furent bientôt couronnées de succès ; il obtenait en 1857 un premier accessit d'harmonie et un second accessit de violon, — en 1858 le premier prix d'harmonie, — en 1860 un premier accessit de violon, — en 1862 le second prix, et en 1863 le premier prix de violon. Le 1er janvier 1858, Colonne était admis comme premier violon à l'Opéra et faisait partie, en 1861, de la vaillante phalange organisée par Pasdeloup pour la fondation des Concerts populaires, dont l'ouverture eut lieu le 27 octobre 1861, au Cirque d'hiver. Il était aux premiers pupitres, où figuraient les Lancien, Colblain, Camille Lelong, etc... Et quels délires, quels enthousiasmes dans cette rotonde du Cirque où, faute d'une salle de concerts plus convenable, Pasdeloup avait émigré de la salle Herz ! Les premiers essais furent bien timides ; mais, enhardi par le succès, Pasdeloup devait bientôt étendre ses programmes. L'avenir des Concerts populaires était assuré, et un pas immense était fait, en France, au point de vue musical ! Ce sont ces succès, ce fanatisme d'un certain public et aussi le désir d'attribuer, sur les programmes, une plus grande place aux œuvres des jeunes, qui engagèrent Édouard Colonne à créer, d'abord à l'Odéon, puis au théâtre du Châtelet, en 1873, en société avec MM. Duquesnel et Hartmann, le Concert National. Le premier concert fut donné à l'Odéon le dimanche 2 mars 1873, et, le 9 novembre de la même année, le transfert eut lieu au Châtelet. Bientôt, à la suite d'une organisation nouvelle, à peu près identique à celle de la Société des Concerts du Conservatoire, la Société prenait le titre d'Association Artistique. Ambroise Thomas avait accepté les fonctions de Président honoraire, et nombre d'artistes et d'amateurs avaient répondu à l'appel du vaillant chef d'orchestre, en se faisant inscrire comme membres honoraires. Si le Concert National avait réussi en tant que création musicale, il n'en était pas de même au point de vue financier ; et, lorsque l'Association Artistique donna son premier concert au Châtelet, le 6 novembre 1874, la mise de fonds, dit-on, ne s'élevait pas à plus de 225 francs ! Mais aux sérieuses qualités de chef d'orchestre Édouard Colonne joignait celles d'un administrateur très entendu et perspicace ; il sut également profiter du mouvement qui s'était produit en faveur des œuvres d'Hector Berlioz, et les belles exécutions qu'il donna successivement de l'Enfance du Christ, de Roméo et Juliette, de la Damnation de Faust, de la Symphonie Fantastique, de la Prise de Troie et des belles ouvertures que l'on connaît, lui attirèrent un nombreux public. « Un peu trop Berliozistes », a-t-on dit des auditeurs remplissant la salle des Concerts du Châtelet. — Mais quel crime y a-t-il à acclamer les œuvres de celui qui fut si méconnu de son vivant au beau pays de France et qui s'écriait, quelque temps avant sa mort : « Ils viennent à moi, lorsque je m'en vais ! » — La réaction devait se produire fatalement et la foule allait, sans s'en rendre compte, admettre et applaudir indistinctement les plus belles comme les moins heureuses pages du Maître de la Côte Saint-André.

***

Il suffit de parcourir la liste des œuvres exécutées aux Concerts du Châtelet pour reconnaître les efforts tentés par Édouard Colonne dans le domaine musical et la large place donnée par lui aux compositions des musiciens de l'école française. Il eut aussi l'heureuse idée, pour attirer plus vivement l'attention sur la valeur de telle ou telle œuvre et sur le mérite de tel ou tel compositeur, de faire suivre, dans ses programmes, le titre de chaque morceau d'une notice explicative généralement fort bien rédigée. Le relevé de ces écrits de courte étendue forme une sorte d'encyclopédie musicale, qui n'a pas été sans avoir une heureuse influence sur l'éducation du public. N'oublions pas de mentionner les réunions dominicales que M. et Mme Colonne ont organisées dans leur appartement de la rue Le Peletier. Elles ont lieu, depuis deux ans environ, le dimanche soir. Le monde des arts et des lettres n'a pas manqué de se rendre dans ce salon hospitalier, et l'on y rencontre surtout les compositeurs dont les œuvres ont été exécutées aux concerts du Châtelet. Des programmes rédigés avec goût donnent un attrait de plus à ces soirées intimes, dans lesquelles on peut entendre la maîtresse de la maison chantant avec sa charmante fille les lieder des maîtres, notamment d'E. Lassen. Les relations établies, par la gracieuse entremise de M. Mackar, éditeur, entre Colonne et Tchaïkovski ont été la cause des voyages faits par le premier en Russie, où il fut appelé à diriger à deux reprises différentes, on sait avec quel succès, plusieurs concerts. C'est en avril 1891, alors que Tchaïkovski était à Paris et faisait entendre plusieurs de ses œuvres au Châtelet, que Colonne se trouvait à Saint-Pétersbourg pour conduire les trois grandes séances de musique française auxquelles prirent part Mme Krauss et M. Bouhy (*).

(*) Édouard Colonne est retourné, en novembre 1891, à Saint-Pétersbourg. Il était accompagné de la charmante cantatrice, Mlle Berthe de Montalant. — Le succès n'a pas été moins vif que les années précédentes.

Depuis quelques années, Édouard Colonne a été également chargé de l'organisation des concerts de musique symphonique au Cercle d'Aix-les-Bains. Il a su répandre dans ce beau pays de Savoie le goût des belles et jolies pages musicales qui, jusqu'alors, avaient été tant soit peu lettres mortes pour ses habitants. Il n'est guère possible de passer sous silence, dans cette esquisse du sympathique chef d'orchestre, le mariage qu'il contracta, en secondes noces, avec Mlle Vergin, qui fut, dès le début, aux concerts de l'Association artistique, la Juliette et la Marguerite des maîtresses œuvres de Berlioz. — Elle est excellente musicienne, très passionnée pour l'art musical, intelligente ; les cours de chant qu'elle a ouverts et qu'elle dirige si brillamment témoignent de toute sa compétence ; c'est, en un mot, la femme que devait épouser un artiste qui, au milieu des difficultés sans nombre semées sur sa route, est assuré de trouver dans sa compagne encouragement et aide. Décoré des palmes académiques en 1878, Édouard Colonne est aujourd'hui chevalier de la Légion d'honneur. Les succès qu'il a obtenus non seulement au Châtelet, mais dans les diverses circonstances où il a été appelé à diriger des masses chorales et instrumentales, avaient appelé l'attention sur lui, au moment où M. Eugène Bertrand était désigné pour prendre la succession de MM. Ritt et Gailhard à l'Académie Nationale de musique. Les fonctions qui lui sont dévolues sont exactement les mêmes que celles remplies autrefois par M. Gevaert, avec cette différence que ce dernier n'a jamais usé du droit qu'il avait de diriger l'orchestre et dont son successeur non immédiat se propose d'user largement. Les projets d'avenir à l'Opéra que peut avoir Édouard Colonne sont entièrement liés à ceux qu'a déjà fait pressentir M. Eugène Bertrand, seul directeur responsable. Il est certain que le succès de Lohengrin à l'Opéra dictera la conduite des futurs maîtres des destinées de notre Académie Nationale. Espérons qu'entre leurs mains la direction musicale sera ce qu'elle aurait dû toujours être. Éclectiques, certes, ils le seront, mais dans le bon sens du mot. Le voile, qui a été légèrement soulevé sur les pièces destinées à figurer en première ligne, a laissé entrevoir les titres suivants : la Prise de Troie d'Hector Berlioz, — Fidelio de Beethoven, — Salammbô de Reyer, — Otello de Verdi, — les Maîtres Chanteurs, ou la Walkyrie, le Vaisseau fantôme, Tristan et Yseult, de Richard Wagner, — le Démon de Rubinstein ; — et, parmi les œuvres des plus ou moins jeunes compositeurs français, qui attendent depuis si longtemps leur tour, le Don Quichotte, ballet de Wormser, — la Montagne Noire d'Augusta Holmès, — Gwendoline de Chabrier ..... , et probablement un opéra de Charles Lefebvre. Ils suivront, en un mot, le mouvement dramatique et musical, sans oublier de monter, nous le souhaitons, certains chefs-d'œuvre qui ne figurent plus depuis longtemps sur les affiches, ne seraient-ce que la Vestale de Spontini et l’Orphée de Gluck ! On créera très probablement une école de chœurs, comme il en existe une pour la danse : c'est une lacune à combler, et les essais récemment inaugurés par Charles Lamoureux pour styler et faire manœuvrer les masses chorales à l'Eden et à l'Opéra témoignent combien la mesure à adopter est de toute utilité. Il est également question de représentations populaires à prix réduits qui auraient lieu le dimanche, en hiver, de cinq à neuf heures du soir, — et enfin de grands concerts au foyer. Qui vivra verra ! (*)

(*) La Walkyrie a été exécutée, on sait avec quel succès, sous la direction d'Édouard Colonne, à l'Académie nationale de musique. — Malgré cette réussite et pour des motifs personnels, Édouard Colonne a donné sa démission de chef d'orchestre de l'Opéra et a été remplacé par Paul Taffanel (1er juillet 1893).

***

L'art de diriger l'orchestre est chose difficile, et, nous plaçant sous la bannière de quelques bons et beaux esprits, nous sommes étonnés qu'on n'ait point encore songé à créer au Conservatoire une classe spéciale pour l'apprentissage du métier de chef d'orchestre. Il ne suffit pas de savoir jouer avec virtuosité du piano, du violon, voire de la flûte pour se déclarer, un beau matin, capable de sortir des rangs et de prendre le bâton de commandement. Ce puissant instrument, qui est l'orchestre, ne se manie pas avec autant d'aisance qu'un piano ou un violon ; il faut une virtuosité particulière jointe à une étude approfondie pour connaître et mettre en lumière les ressources immenses que renferme cet orgue colossal, dont chaque jeu est représenté par un artiste en chair et en os. Ceci est si vrai, que nous avons vu des orchestres absolument modifiés dans leur ensemble, presque instantanément, et donner des résultats tout autres, suivant qu'ils étaient conduits par tel ou tel chef plus ou moins habile. Nous nous rappelons certaine répétition, au Concert du Cirque d'hiver, dans laquelle Rubinstein fut appelé à diriger une de ses œuvres. Le brave Pasdeloup, à qui certes on devra toujours la plus vive reconnaissance pour l'initiative qu'il prit en fondant les Concerts populaires, n'était pas un batteur de mesure bien remarquable, et le plus souvent, surtout dans les dernières années de sa direction, les exécutions auxquelles il nous conviait laissaient fort à désirer. — Ce jour-là, aussitôt que Rubinstein eut pris le bâton, et que les premières attaques eurent lieu, l'orchestre sembla transformé : c'est que Rubinstein était, aussi bien que Liszt, Littolf, H. de Bulow, Richter, un virtuose émérite en tant que chef d'orchestre et avait dû entreprendre de sérieuses études dans ce sens. M. Maurice Kufferath nous a appris, dans une brochure aussi bien pensée que rédigée, sur l'Art de diriger l'orchestre, quelle transformation le célèbre Capellmeister viennois Hans Richter avait fait subir à l'orchestre des Concerts populaires de Bruxelles, dont il avait été appelé à remplacer le chef ordinaire pendant un laps de temps fort court. Richard Wagner, dans son étude sur l'Art de diriger, avait merveilleusement développé la somme de connaissances que doit acquérir celui qui aspire à l'honneur de conduire l'orchestre. M. Deldevez avait, lui aussi, élucidé plusieurs points importants de la question. Quelle science, quelles qualités ne faut-il pas, en effet, à celui qui est appelé à diriger des masses orchestrales et chorales au théâtre et au concert ! Posséder tout d'abord une parfaite éducation musicale et esthétique ; — admirablement saisir la pensée, le sens intime du maître ; — savoir donner un caractère différent à l'interprétation des œuvres de chaque auteur (on ne joue pas Haydn comme Beethoven, Mozart comme Mendelssohn, Schumann comme Schubert, Wagner comme Berlioz...) ; — tenir compte des préférences dans le rythme et l'harmonie propres aux compositeurs de nationalité différente ; — indiquer les accents et les mouvements voulus qui ne résident pas dans la tradition plus ou moins erronée ; — faire exécuter les piano et les forte avec un soin extrême, et graduer les nuances infinies qui existent du piano au pianissimo, du forte au fortissimo ; — mettre savamment en lumière certaines familles d'instruments ou certaines phrases musicales, au moment opportun, en laissant le reste de l'orchestre dans l'ombre ; — ne pas abuser, toutefois, des nuances, afin d'éviter la préciosité, surtout dans les classiques ; apprendre par cœur les œuvres des maîtres, de manière à pouvoir conduire et surveiller l'orchestre avec la plus grande liberté d'allure, sans être forcé d'avoir sous les yeux, à chaque minute, la partition ; — posséder un bras souple et ferme tout à la fois ; — avoir la plus complète autorité sur son orchestre, etc... Ce n'est pas qu'à la règle il n'existe d'exceptions et que des artistes, grâce à des études longues et persévérantes, grâce aussi à des qualités intuitives, ne soient arrivés à être des chefs d'orchestre fort habiles. Au nombre de ces exceptions nous pourrions placer en France MM. E. Colonne, J. Danbé, J. Garcin, Charles Lamoureux, Gabriel Marie, Armand Raynaud de Toulouse, Ph. Flon (*) et plusieurs autres. Mais nous persistons à croire qu'une classe de chefs d'orchestre devrait être annexée au Conservatoire de Paris et que les artistes, possédant déjà les plus évidentes dispositions, n'auraient qu'à profiter d'études toutes spéciales qui viendraient clore leur carrière musicale.

(*) M. Philippe Flon, qui est né à Bruxelles le 21 février 1861, actuellement second chef d'orchestre du théâtre de la Monnaie, a conduit avec la plus grande autorité les représentations de Lohengrin à Rouen.

Si Lamoureux soigne davantage les nuances et les finesses de l'orchestre, s'il fait répéter plus individuellement les diverses familles des instruments, s'il arrive ainsi à une exécution méticuleuse, très soignée, qui met peut-être en un relief très prononcé certaines parties de l'œuvre, mais qui amène quelquefois un peu de dureté et de sécheresse, Colonne remplace la fermeté et la précision par le fondu et l'enveloppement que n'obtient pas toujours son émule, principalement dans les compositions lyriques. Il prend surtout sa revanche dans les grandes exécutions des maîtresses pages d'Hector Berlioz, auxquelles il donne une grande élévation par la fougue shakespearienne et le brio étincelant qu'il inculque à ses artistes. L'orchestre de Lamoureux ne prend jamais le mors aux dents ; celui de Colonne s'emballe souvent à fond de train.

(Hugues Imbert, Portraits et études, 1894)

|

Edouard Colonne, caricature par Georges Villa

|

Connaissiez-vous Edouard Colonne ?

Les Concerts Colonne qui, à une quinzaine d’années près, courent vers leur centenaire, n'attendent pas d'être présentés au lecteur. Celui-ci se doute assez qu'il a fallu des années avant de former un groupe orchestral cohérent et sûr de lui-même. Il sent aussi qu'un organisateur doublé d'un artiste veilla sur les débuts laborieux, avant d'affronter une lutte difficile, avant de tenir tête à des préventions, à des préjugés tenaces, et d'imposer des œuvres d'un caractère parfois hermétique. Edouard Colonne appartient à cette vaillante lignée d'animateurs, ardents devant la peine, exerçant leur prestige sur des foules en quête d'un guide pour conseiller leur goût. Qui pouvait être Edouard Colonne à ses débuts ? Un violoniste, qui étudiait courageusement, mais qui, mal payé, mettait son archet au service d'humbles besognes, afin d'assurer la bouchée de pain quotidienne, en attendant de se mieux dévouer à la musique. Bordeaux était sa ville natale (1838). Ses parents vivaient durement, pauvres et dignes. C'est dans cette torpeur matérielle que la musique vint surprendre et enchanter l'enfant. Est-ce par la brutale pression d'une vie guettée par les privations, mais soutenue par une petite flamme intérieure, que s'éveille une vocation que l'avenir favorisera ? Toujours est-il que, pour gagner quelque argent, le bambin accepta des tâches peu reluisantes au lieu de pratiquer les jeux de son âge. Mais elles apportent un viatique au budget familial. A l'âge de sept ans, solidement campé sur des tonneaux qui lui tiennent lieu d'estrade, le jeune Edouard joue sans arrêt pour stimuler les danseurs d'un bal populaire, dans les environs de Coulommiers. Les danseurs s'étonnent de tant d'assurance dans tant de jeunesse, et trouvent que le petit bonhomme a bien des talents, et qu'avec lui la danse est facile et va son train. Pour un peu, ils lui auraient donné un prix de rythmique. Mais Edouard a d'autres ambitions. Il travaille son violon avec ardeur. On lui a trouvé des dons, et il entre au Conservatoire, où il étudie sous la direction d'un maître qui devine un futur virtuose. Edouard ne pense pas sérieusement à devenir un virtuose choyé par les foules. Pour le moment, une seule préoccupation : connaître son métier, se rendre maître des astuces et des difficultés qui guettent un apprenti musicien. Notre violoniste habite une mansarde si petite, si basse que c'est tout juste si son bras dispose d'une place suffisante pour les mouvements de l'archet. Elle coûte à son budget, cette chambrette. Pour vivre, Colonne a cependant trouvé une place de violoniste au Théâtre-Lyrique. Il y gagne cinquante francs par mois (nous sommes vers 1858). Avec ce somptueux cachet, il lui faut se nourrir, payer son loyer. Le service est très dur, les conditions de travail draconiennes. Une présence assidue, sinon il n'a qu'à chercher ailleurs une situation meilleure. Mais où trouver cette situation de tout repos ? Les études ont marché de pair avec cette lutte pour la vie. Elles serviront plus tard au chef. Au Conservatoire, il obtient, en 1858, un prix d'harmonie. En 1863, il est Prix de violon. Que faire ? Tâter de la carrière de virtuose ? Un avenir qui ne le tente pas ; et puis, il se sent encore trop isolé dans ce Paris avide de nouveautés, dévoreur de talents. Il est tenace, ferme devant les surprises de la vie. Il aime le travail. Le travail n'est pas pour lui un impératif despotique, mais une nécessité heureuse qu'il accepte et cultive sans révolte contre le sort. Cette fermeté, cette décision, très apparentes chez le jeune homme, seront encore plus frappantes lorsque Colonne, en pleine gloire, prêchant d'exemple et refusant toute détente, soumettra les autres à la loi du travail, qui était devenue la règle de sa vie. Une fois, les concerts qui portent son nom avaient consacré une laborieuse répétition à la « Damnation de Faust », de Berlioz. Tout avait été minutieusement réglé, et chacun attendait le repos bien gagné qui récompense l'effort. En ces temps lointains, la répétition, commencée à neuf heures, s'arrêtait à midi. Ce jour-là, elle se termina beaucoup plus tard. Colonne dit à ses musiciens, impatients d'être libres : « Eh bien, Messieurs, reprenons au début. Nous allons jouer la partition d'un bout à l'autre sans nous arrêter. » Et l'on recommença. Toute la partition défila avec sa longue charnière de notes. Nul murmure. Le chef avait parlé. Et puis, chacun savait que toute velléité de résistance, vaine, risquait une sanction. Mais revenons en arrière. Le violoniste avait du talent, et l'Opéra l'engage, en 1861, dans son orchestre. Séjour et pratique qui lui permettent de mieux connaître le théâtre lyrique de l'époque. Une surprise : il a entendu parler de Wagner, et il a la chance de participer à la première de « Tannhäuser », à Paris. Manifestation mémorable qui déchaîna de violents incidents chez un public qui ne tolérait aucun trouble de jouissance à ses habitudes. Ce premier contact avec Wagner sera le ferment qui, plus tard, permettra à Colonne d'être l'un des plus fervents admirateurs et, aussi, l'un des plus fougueux défenseurs du maître de Bayreuth. Le souvenir de cette sensationnelle représentation laissa de profondes traces dans l'esprit du jeune musicien. Toujours comme violoniste, il participe aux exécutions des Concerts Pasdeloup qui, à cette époque, se consacrent avec plus de mérite que de profit à répandre le goût de la musique symphonique auprès de mélomanes dont les préférences sont acquises à l'opéra. Nouvelle occasion, pour Colonne, de vivre intensément avec une forme d'art qu'il défendra bientôt avec une chaleur d'apôtre. Premières veillées d'armes avant les futurs combats. Bientôt, le musicien quittera le pupitre de l'exécutant pour accéder à l'estrade du chef. Le hasard le servira et lui dévoilera sa vraie vocation. C'était peu après la défaite de 1870. Les cœurs étaient toujours remplis d'une amertume qu'y avait déposée le souvenir des récents revers. Notre pays avait perdu deux provinces, mais l'esprit national avait trouvé une nouvelle source d'exaltation, et nos musiciens s'interrogeaient et se demandaient si, dans le présent, nous n'avions pas démérité dans la faveur du public. Problème d'autant plus troublant que Berlioz venait de mourir, désespéré, persuadé que son nom, voué à l'oubli, était rayé du dictionnaire de la musique. Pour lutter contre ce sentiment de dépression, mêlé d'exaltation, l'éditeur Hartmann avait un projet : fonder un orchestre qui prît le titre de Concert National, chargé de mettre en pleine lumière les jeunes valeurs françaises, qui attendaient leur tour après avoir été rebutées. C'est en 1873 qu'Edouard Colonne fut désigné comme chef du nouvel orchestre, qui inscrivit à ses programmes les noms de César Franck, Saint-Saëns, Bizet, Massenet, Lalo, Delibes, Castillon. Des noms dont la résonance était encore bien faible pour les oreilles et le goût des auditeurs de l'époque. Ces concerts, donnés à l'Odéon, furent accueillis avec sympathie par un public consentant à admettre la précellence possible d'une jeune musique française. Ce public se comptait et n'aurait pu rivaliser avec les foules d'aujourd'hui. Mais la chaleur de l'accueil ne put s'opposer au spectre du déficit, compagnon des entreprises hardies. Le succès financier n'avait pas voulu suivre la réussite artistique. L'année suivante, le Concert National changea de domicile, et se fixa au Théâtre du Châtelet. La malchance financière le poursuivit, et l'éditeur Hartmann, découragé, renonça à soutenir une tentative vouée, pensait-il, à l'échec. Edouard Colonne ne partagea pas ce pessimisme. Il s'était passionné pour son nouveau métier comme pour les œuvres qu'il avait sorties de l'ombre. A aucun moment, il ne désespéra de la cause symphonique. Il la trouvait si juste qu'il décida de donner une suite à l'aventure commencée. Ce ne devait plus être une aventure. Sa ténacité le servit et l'orienta vers une autre solution. Colonne demanda à ses musiciens de le suivre et de persévérer dans une entreprise qui, jusqu'ici, avait abouti à des résultats financiers fort peu encourageants. Il sut les convaincre, car il possédait au suprême degré l'art de persuader, de communiquer aux autres sa propre flamme, et, aussi, le don d'imposer sa volonté. Il fut écouté, et il décida que le Concert National continuerait son évangélisation musicale, mais sous un autre nom. L'Association des Concerts Colonne était fondée et, jusqu'en 1909, Edouard en sera le chef. Le premier concert eut lieu, le 2 mars 1873, avec des œuvres de Mendelssohn, Schumann, Saint-Saëns, Bizet, Guiraud. Le fauteuil d'orchestre coûtait trois francs, et une obole de cinquante centimes permettait d'accéder aux troisième et quatrième galeries, fief de mélomanes héroïques et bruyants, passionnés, seigneurs de l'applaudissement, démons de la réprobation. Maintenant, Colonne allait, par son action persévérante et vigoureuse, opérer des conversions en faveur de la musique symphonique, tenue jusqu'alors dans une réserve humiliante. Il avait foi en sa vocation, et il gagna. Le mois suivant, il avait assuré la première audition de « Rédemption », de César Franck, et de « Marie-Magdeleine », de Massenet. Il se proposait de faire mieux. Il tirera enfin Berlioz de l'oubli où l'avait relégué un public plus léger que buté. Et ce fut la révélation de la « Damnation de Faust ». Une révélation qui portera et réveillera des bonnes volontés assoupies. Pourtant, l'opinion courante avait, jusqu'alors, hésité à se rallier, et certains restaient encore sous l'influence du jugement de Scudo qui, avec une magistrale ignorance, avait décrété, à propos de la première de la « Damnation de Faust » de 1846 : « J'ose affirmer que l'on n'entendra plus cette musique. » Eh bien, on entendit cette musique maudite. Avec un rare sens intuitif, Colonne osa remonter le courant de ces préventions. C'est à lui, à son obstination, à sa passion de découvrir, d'interpréter et de convaincre que l'on doit cette première réhabilitation de Berlioz, et un rappel à la vie musicale d'où avait été exclu le génial compositeur. La « Symphonie fantastique », « l'Enfance du Christ », « Harold en Italie », le « Requiem » furent, pour Colonne, des partitions de chevet, la musique des musiques, dont il perça le secret et en confia le dépôt à des auditeurs mal informés. Est-ce à dire que le Pactole coulerait à flots dans la caisse de la nouvelle association ? L'enthousiasme avait flambé, certes, mais les francs accouraient encore avec prudence. Il fallait aussi compter avec la concurrence des Concerts Pasdeloup, eux aussi, partie prenante dans le partage des auditeurs. Au bout de la première année, le jeton de présence, chez Colonne, atteignait la somme d'un franc cinquante ; l'année suivante, trois francs ; et je lis, dans l'un des anciens procès-verbaux des Concerts Colonne, qu'en 1875 une somme de quinze francs fut allouée, par personne et par concert. Les musiciens ne proposaient pas de mettre la clef sous la porte. Ils restèrent fidèles à ce chef, entraîneur d'hommes par vocation, administrateur sagace, animateur inspiré quand une œuvre l'avait touché. Par goût aussi, il était un romantique. Il en avait vécu l'époque, il était pénétré de son esprit, et communiquait aux œuvres de ce temps, comme aux grands classiques, son propre feu intérieur. Un goût qu'il ne renia jamais et ne songea pas à étouffer sous l'effet d'une froide discipline ou l'action d'une raison trop exigeante. L'activité de Colonne, prodigieuse, était toujours prête à se dépenser et à se dépasser. Il niait la fatigue. Elle n'existait ni pour lui ni pour les autres. Il se découvrait des forces nouvelles, s'abandonnait à son élan, et poursuivait son labeur sans se soucier d'un repos possible. Le renom acquis, en pleine autorité, partout invité à conduire des concerts, il pratiquait envers les autres la sévérité qu'il s'imposait à lui-même. Plus tard, alors que l'usage de la pause, du repos se généralisait dans toutes les sociétés de concerts, il s'éleva contre cette nouvelle pratique, et ne cacha pas sa désapprobation aux musiciens auxquels il lançait cette pointe : « Vous êtes des jeunes vieux, et je suis un vieux jeune. » Colonne ne voulait pas être classé dans les cadres de la vieillesse. Ce n'était pas coquetterie d'homme mûr, mais exclamation d'un être décidé à ne rien abdiquer de son énergie, de son amour de la vie. Il avait un sens inné du trait caustique, de la pointe qui déchire. Sa petite voix doucereuse, presque câline, prenait son temps, pesait les mots, ponctuait la phrase, bien décidée à mordre tout autant qu'à couper court à la riposte. II savait répondre. Un jour, un siffleur, qui avait voué une haine mortelle aux concertos et aux concertistes, exerçait son solo du haut des quatrièmes galeries. Dès qu'apparut le soliste, coupable, selon le siffleur, de voler sur le programme la place d'une œuvre méconnue, le sifflet redoubla, provoquant une sévère réaction. Colonne se tourna alors vers le public et le pria de ne pas prolonger une contre-manifestation susceptible de troubler le soliste. — Vieux roublard, lança de la salle un loustic. Et Colonne, le calme revenu, de dire à l'un de ses musiciens : — Roublard, je m'en arrange... Vieux, cela m'embête. Ce qui fut dit avec le sourire sceptique qui était le sien, émergeant d'une bouche que protégeaient une moustache fournie et une barbe qui n'était pas fluviale. Ce chef aux ripostes redoutables n'avait pourtant pas une âme de sceptique. Il croyait à son art ; il lui vouait le meilleur de son émotion. Au pupitre, il se dépensait avec une extraordinaire énergie physique, émanant d'une vitalité prodigieuse. C'est ainsi qu'il donnait à la « Marche hongroise » une impulsion si décisive, un accent si juste, un rythme si agissant que les auditeurs réclamaient souvent un bis, généreusement accordé. Ses gestes brassaient l'air avec vigueur, et la mesure ne s'embarrassait pas de simulacres étudiés qui, d'après lui, auraient nui à la vérité de la musique et en auraient compromis la présence. Seule comptait la musique. Colonne en sentait la puissance cachée, la frénésie passionnée, le calme apaisant. Cette ardeur concentrée, il s'attachait à en transmettre la vibration à ses musiciens, pour qu'à leur tour les auditeurs fussent entraînés dans le fluide sonore. Les goûts musicaux de Colonne n'étaient pas exclusifs. Le romantique n'avait fait démissionner ni classique ni moderne. Sans doute le romantique avait-il des privilèges, mais il ne restait pas sourd à d'autres appels, et se mettait parfois en sommeil. Colonne a dirigé beaucoup d'œuvres nouvelles. Il a plus d'une fois posé sur son pupitre des partitions qui ne répondaient pas à son idéal intime, mais il les défendit loyalement. Il ne repoussa pas Debussy, à une époque où celui-ci passait pour un iconoclaste. Les premières fois qu'il conduisit le « Prélude à l'après-midi d'un faune », il avoua se sentir désorienté par cet art vaporeux, indifférent aux effluves romantiques avec lesquels Colonne se sentait mieux accordé. « Je ne comprends pas encore cette musique, disait-il, mais j'arriverai à la comprendre. » Il y mit de l'application, et apporta à cette tâche un zèle sincère, si bien que, plus d'une fois, Colonne dut bisser le chef-d'œuvre. Loyauté intellectuelle et artistique liée à une puissance de dédoublement de soi-même, au profit d'une pensée qu'il avait fini par faire sienne. Cette puissance de travail, ce dévouement à la tâche artistique avaient profondément ébranlé la santé de celui qui s'était donné sans ménagement aux autres. Le vieux lutteur ne tenait pas compte des signes précurseurs d'une défaillance possible de l'organisme. Il se fiait toujours à la vigueur de son bras, à la vigilance d'une intelligence qui lui était toujours restée fidèle. Au cours d'une répétition au Théâtre du Châtelet, en février 1909, il fut brusquement pris d'un malaise. Le cœur, qui, jusqu'alors, avait résisté aux assauts d'une activité sans répit, refusa, cette fois, son habituel service. On l'emporta, pâle, défait. Son docteur diagnostiqua une grave lésion au cœur. Colonne dut renoncer à toute activité. Il traîna un an, affaibli, mais lucide. Il mourut en 1910. Il laissait après lui un nom glorieux, une œuvre qui continue son apostolat. Il s'était dépensé pour les autres. Il est juste que son nom, son renom soient rappelés à tous les fervents de musique puisqu'ils sont ceux d'un musicien qui, pendant plus d'un tiers de siècle, concilia les dons de l'organisateur et les plus hautes vertus de l'interprète.

(Paul Le Flem, Musica disques, janvier 1961)

|

Edouard Colonne, caricature par Georges Villa

|

Discographie - Pathé saphir 90 tours

|

Edouard Colonne, caricature par Georges Villa

|

Marche hongroise extrait de la Damnation de Faust de Berlioz Orchestre des Concerts Colonne dir. Edouard Colonne Pathé saphir 90 tours 8933, réédité sur 80 tours 6415, enr. à Paris en 1906/1907

|

Marche des Fiançailles extrait de Lohengrin de Wagner Orchestre des Concerts Colonne dir. Edouard Colonne Pathé saphir 90 tours 8937, réédité sur 80 tours 6208, enr. à Paris en 1906/1907

|

Ballet-Divertissement "Danse de la Gipsy" extrait de l'acte II d'Henry VIII de Saint-Saëns Orchestre des Concerts Colonne dir. Edouard Colonne Pathé saphir 90 tours 8938, réédité sur 80 tours 6204, enr. à Paris en 1906/1907

|

|

Ballet. n°3. les Gauloises extrait de l'acte IV d'Hérodiade de Massenet Orchestre des Concerts Colonne dir. Edouard Colonne Pathé saphir 90 tours 8940, enr. à Paris en 1906/1907

|

Ballet. n°4. les Phéniciennes extrait de l'acte IV d'Hérodiade de Massenet Orchestre des Concerts Colonne dir. Edouard Colonne Pathé saphir 90 tours 8939, réédité sur 80 tours 6209, enr. à Paris en 1906/1907

|

Marche funèbre d'une marionnette de Gounod Orchestre des Concerts Colonne dir. Edouard Colonne Pathé saphir 90 tours 8943, réédité sur 80 tours 6209, enr. à Paris en 1906/1907

|

|

Suite n° 1 de l'Arlésienne de Bizet : Prélude Orchestre des Concerts Colonne dir. Edouard Colonne Pathé saphir 90 tours 8947, réédité sur 80 tours 6203, enr. à Paris en 1906/1907

|

Suite n° 1 de l'Arlésienne de Bizet : Minuetto Orchestre des Concerts Colonne dir. Edouard Colonne Pathé saphir 90 tours 8946, réédité sur 80 tours 6203, enr. à Paris en 1906/1907

|

Suite n° 2 de l'Arlésienne de Bizet : Intermezzo Orchestre des Concerts Colonne dir. Edouard Colonne Pathé saphir 90 tours 8945, réédité sur 80 tours 6206, enr. à Paris en 1906/1907

|