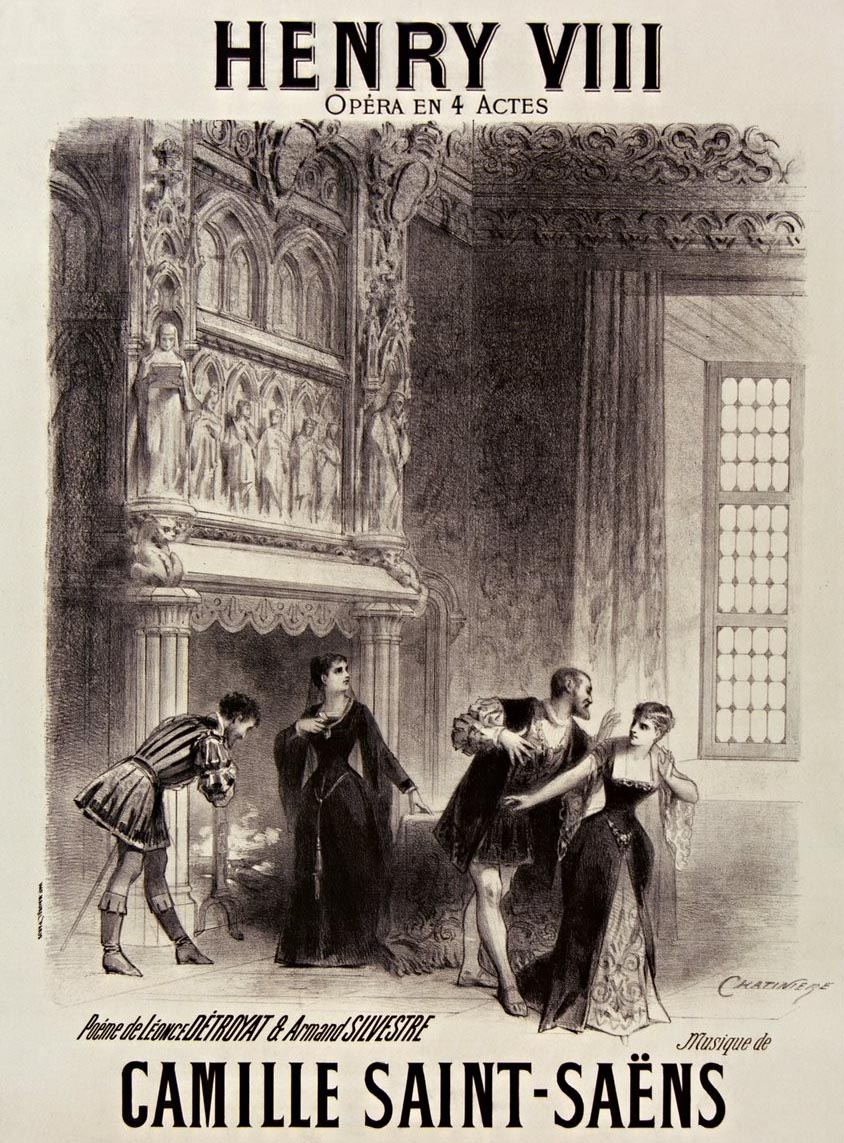

Henry VIII

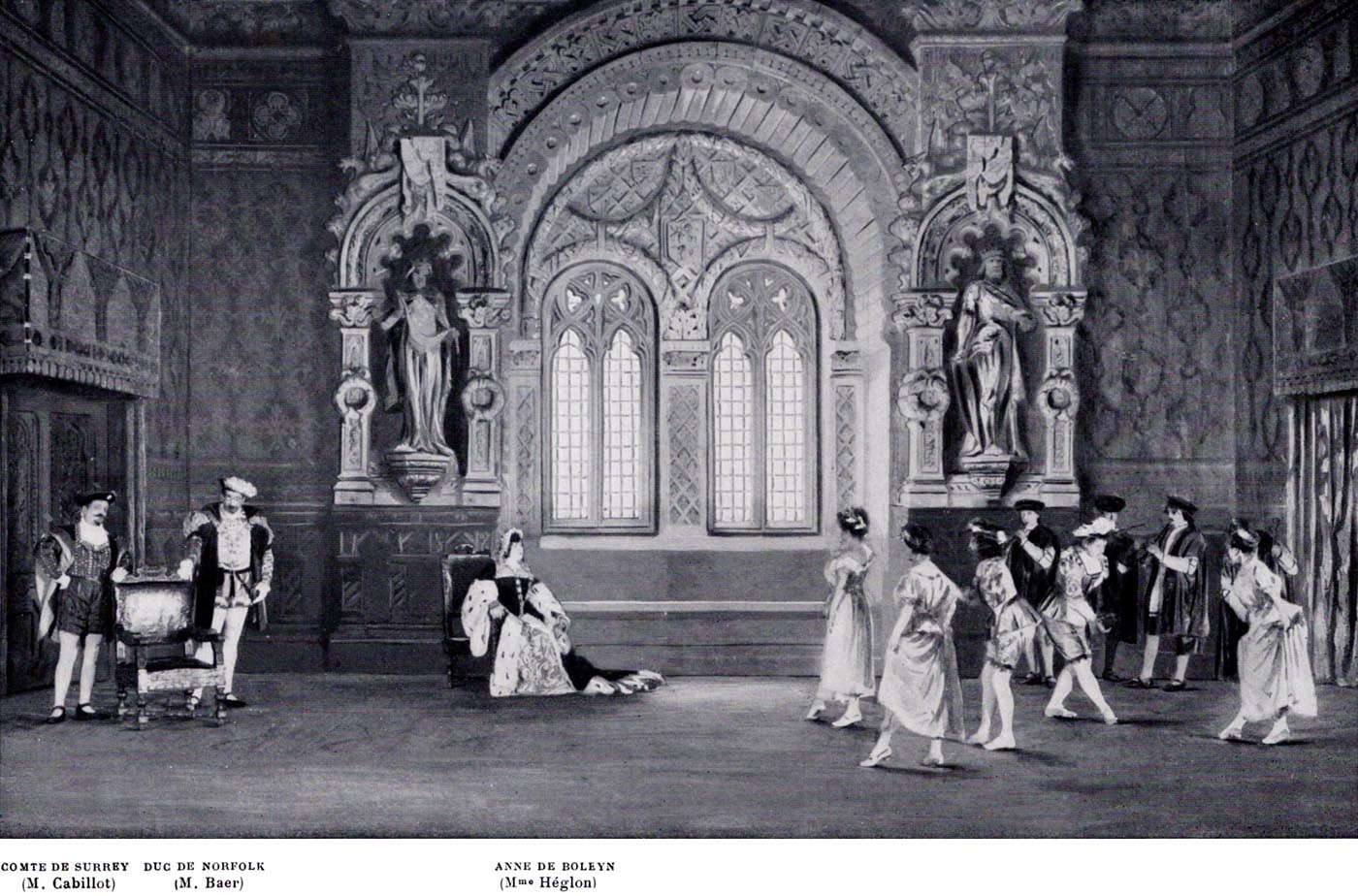

affiche d'Antonin-Marie Chatinière (1883)

Opéra en quatre actes et six tableaux, livret de Léonce DÉTROYAT et Armand SILVESTRE, d’après le Schisme d’Angleterre, drame (1659) de Pedro CALDERÓN, musique de Camille SAINT-SAËNS (composée en 1882).

=> Henri VIII de Saint-Saëns par Charles Gounod (01 avril 1883)

Création au Théâtre de l'Opéra (Palais Garnier) le 05 mars 1883. Mise en scène de François Regnier et Adolphe Mayer. Ballet-divertissement du 2e acte réglé par Louis Mérante. Décors d'Antoine Lavastre aîné et Eugène Carpezat (1er acte), Jean-Baptiste Lavastre (2e acte et 2e tableau du 4e acte), Auguste Rubé et Philippe Chaperon (les 2 tableaux du 3e acte et 1er tableau du 4e acte). Costumes d'Eugène Lacoste.

Le 19 juillet 1889, l'ouvrage fut monté à l’Opéra dans une version en 3 actes, le ballet étant réglé par Joseph Hansen.

Le 18 juin 1909, il retrouvait sa version en 4 actes, le ballet étant réglé par Léo Staats. Mise en scène de Paul Stuart. Décors d'Eugène Carpezat, Marcel Jambon et Alexandre Bailly. Costumes de Charles Bianchini.

Le 28 juin 1922, au cours d'un Gala, le 2e tableau du 4e acte fut représenté seul.

Autres interprètes des principaux rôles à l'Opéra :

Catherine d'Aragon : Mmes Eva DUFRANE (1888), Louise GRANDJEAN (1903).

Anne de Boleyn : Mme Marie CHARBONNEL (1909).

Don Gomez de Féria : MM. Guillaume IBOS (1888), Guy CAZENAVE (1915).

le Cardinal Campeggio : MM. Auguste DUBULLE (1883), Jean Fernand DENOYÉ (1892), Joachim CERDAN (1909).

87 représentations à l’Opéra au 31.12.1961.

Jean Lassalle (Henry VIII) lors de la création [photo Benque]

Gabrielle Krauss (Catherine d'Aragon) lors de la création [photo Benque]

Renée Richard (Anne de Boleyn) lors de la création

|

personnages |

emplois |

Opéra 05 mars 1883 (création) |

Opéra 17 mai 1886 (34e) |

Opéra 19 juillet 1889 (42e) |

Opéra 29 mai 1891 (50e) |

| Catherine d'Aragon | soprano | Mmes Gabrielle KRAUSS | Mmes Rose CARON | Mmes Ada ADINI | Mmes Rose CARON |

| Anne de Boleyn | mezzo-soprano | Renée RICHARD | Renée RICHARD | Renée RICHARD | Consuelo DOMENECH |

| Lady Clarence, dame d'honneur de Catherine | soprano | Marie NASTORG | Marie NASTORG | Marie NASTORG | Marie NASTORG |

| Henry VIII, roi d'Angleterre | baryton | MM. Jean LASSALLE | MM. Jean LASSALLE | MM. Charles BÉRARDI | MM. Charles BÉRARDI |

| Don Gomez de Féria, ambassadeur d'Espagne | ténor | Etienne DEREIMS | Henri SELLIER | Antoine MURATET | Agustarello AFFRE |

| le Cardinal Campeggio, légat du pape | basse | Auguste-Acanthe BOUDOURESQUE | Arthur HOURDIN | Eugène BATAILLE | Eugène BATAILLE |

| le Comte de Surrey | ténor | Etienne SAPIN | Etienne SAPIN | LAFFITTE | Jules GALLOIS |

| le Duc de Norfolk | basse | Eugène LORRAIN | Pol PLANÇON | Pol PLANÇON | Louis BALLARD |

| Cranmer, archevêque de Cantorbéry | basse | Antoine GASPARD | Pierre Henri BALLEROY | rôle coupé | rôle coupé |

| Garter, roi d'armes | ténor | MALVAUT | MALVAUT | rôle coupé | rôle coupé |

| Quatre Seigneurs | ténor | Brizio PIROÏA | VOULET | VOULET | VOULET |

| ténor | Auguste Frédéric GIRARD | Auguste Frédéric GIRARD | Auguste Frédéric GIRARD | Maurice DEVRIÈS | |

| basse | Napoléon LAMBERT DES CILLEULS | Napoléon LAMBERT DES CILLEULS | Napoléon LAMBERT DES CILLEULS | Ambroise RAGNEAU | |

| basse | Georges PALIANTI | Louis CRÉPAUX | Louis CRÉPAUX | Louis CRÉPAUX | |

| un Huissier de la Cour | basse | BOUTENS | BOUTENS | rôle coupé | rôle coupé |

| un Officier | ténor | François Victor GESTA | Vincent Augustin FLAJOLLET | rôle coupé | rôle coupé |

| Seigneurs, Juges, Membres du Parlement, Officiers et Soldats, Pages, Dames d'honneur, Hommes et Femmes du peuple, etc. | |||||

|

Ballet |

Mlles Julia SUBRA Marie SANLAVILLE* MM. Mardochée de SORIA |

Mlles Julia SUBRA Marie SANLAVILLE MM. Mardochée de SORIA |

Mlles Julia SUBRA Mélanie HIRSCH MM. Miguel VASQUEZ |

Mlles Rosita MAURI Mélanie HIRSCH MM. Joseph HANSEN |

|

| Chef d'orchestre | Ernest ALTÈS | Jules GARCIN | Auguste VIANESI | Raoul MADIER DE MONTJAU |

* Autres danseuses : Adriana, Mercedès, Bernay, Roumier, Biot, Hirsch, Ottolini, Moïse, Grangé, Keller, Gallay, Invernizzi, Salle, Sacré.

Gaston Dubois (Don Gomez de Féria) [à g.] et Fernand Baër (le Duc de Norfolk) [à dr.] lors de la reprise de 1903 à l'Opéra [photos du Guy]

|

personnages |

Opéra 18 mai 1903 (54e) |

Opéra 18 juin 1909 (65e) |

Opéra 01 décembre 1917 (74e) |

Opéra 09 mai 1919 (87e) |

Opéra 28 juin 1922 (2e tableau du 4e acte) |

|

Catherine d'Aragon |

Mmes Lucienne BRÉVAL |

Mmes Félia LITVINNE |

Mmes Marcelle DEMOUGEOT |

Mmes Marcelle DEMOUGEOT |

Mmes Marcelle DEMOUGEOT |

|

Anne de Boleyn |

Meyriane HÉGLON-LEROUX |

Ketty LAPEYRETTE |

Marie BONNET-BARON |

Marie BONNET-BARON |

Jacqueline ROYER |

|

Lady Clarence |

Néva MATHIEU |

Louise MANCINI |

Marie-Thérèse HARAMBOURE |

Mathilde COSSET |

Marie-Thérèse HARAMBOURE |

|

Henry VIII |

MM. Francisque DELMAS |

MM. Maurice RENAUD |

MM. Mattia BATTISTINI |

MM. Louis LESTELLY |

MM. Edouard ROUARD |

|

Don Gomez de Féria |

Gaston DUBOIS |

Gaston DUBOIS |

John O'SULLIVAN |

Léon LAFFITTE |

Paul GOFFIN |

|

le Cardinal Campeggio |

Juste NIVETTE |

Marcel JOURNET |

André GRESSE |

André GRESSE |

|

|

le Comte de Surrey |

Georges Joseph CABILLOT |

Louis NANSEN |

Louis DUFRANNE |

Louis NANSEN |

|

| le Duc de Norfolk | Fernand BAËR | Henri LEQUIEN | Léon ERNST | Armand NARÇON | |

| Cranmer | Auguste GONGUET | Auguste GONGUET | DEL VAL | Jean DELMONT | |

| Garter | Nicolas RAES | Georges RÉGIS | José de CAMARGO | Auguste GONGUET | |

|

Trois Seigneurs |

François CANCELIER BARRE Georges PALIANTI |

Louis REVOL Henry ROLLAND Hippolyte CHAPPELON |

Claude CHEYRAT Joseph BARUTEL Emile TAVEAU |

Claude CHEYRAT Joseph BARUTEL Emile TAVEAU |

|

| un Huissier de la Cour | Henri STAMLER | Louis REVOL | Joseph Antoine BONAFÉ | Alfred GODARD | |

| un Officier | Emile BAUDIN | Henry ROLLAND | Auguste GONGUET | Louis CLAUDIN | |

|

Ballet |

Mlles Emma SANDRINI Mélanie HIRSCH MM. Joseph HANSEN |

Mlles Aïda BONI Désirée LOBSTEIN MM. Léo STAATS |

Mlles Aïda BONI Jeanne DUMAS MM. Albert AVELINE |

Mlles Jeanne SCHWARZ Jeanne DUMAS MM. Albert AVELINE |

|

| Chef d'orchestre | Paul TAFFANEL | Paul VIDAL | François RÜHLMANN | François RÜHLMANN | Henri BÜSSER |

Mathilde Salle dans le Ballet lors de la reprise de 1903 à l'Opéra [photo Gerschel]

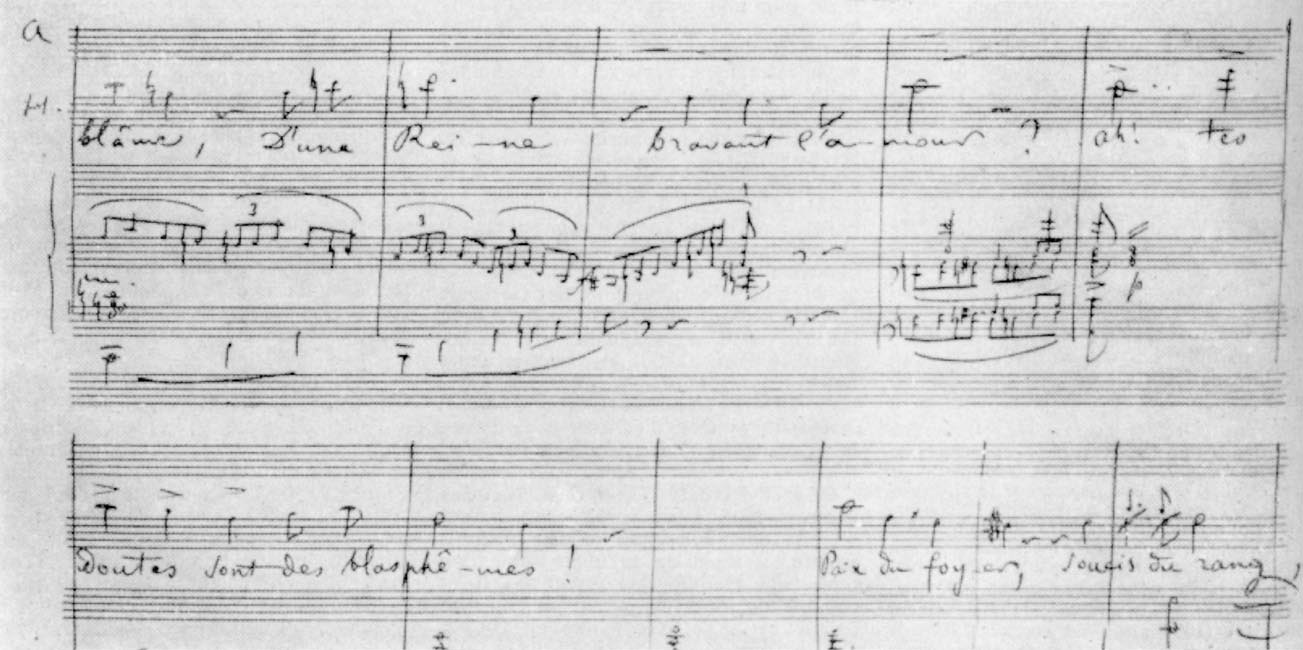

le Ballet à l'Acte II lors de la reprise de 1903 à l'Opéra [photo Paul Boyer]

|

Le titre de l'œuvre en indique à lui seul le sujet. Il s'agit des amours d'Anne de Boleyn et de Henri VIII, roi d'Angleterre, lequel, après avoir épousé Catherine d'Aragon, fille du roi d'Espagne, prétend faire prononcer son divorce pour pouvoir épouser en toute liberté celle qui, plus tard, sera sa victime d'une façon plus cruelle encore. Le pape s'étant refusé à soutenir ses desseins et ayant lancé contre lui une bulle d'excommunication, Henri se révolte contre l'autorité pontificale, convoque le synode, fait déclarer la nullité de son mariage par l'archevêque de Cantorbéry, et déclare le schisme qui le fera chef de la religion anglicane. Mais à peine a-t-il épousé Anne de Boleyn qu'il conçoit des doutes sur sa fidélité : il a connaissance de l'existence d'une lettre qu'elle aurait naguère écrite à Catherine pour lui recommander un jeune Espagnol qui lui était cher. Cette lettre est toujours en la possession de Catherine ; Henri, Anne présente, vient la lui demander ; Catherine, noble et fière, se refuse à perdre celle qui lui a succédé ; toutes les instances du roi sont inutiles, et Catherine, brisée par les chagrins et la maladie, finit par prendre la lettre et la jeter au feu, puis, épuisée par cet effort, est prise d'une faiblesse et tombe pour ne plus se relever, « Morte ! » s'écrie alors Henri,

Morte avec son secret ! mais si j'apprends jamais Qu'on s'est raillé de moi, la hache désormais !

La pièce est mal conçue, mal construite, et, à part la dernière scène, qui est d'un sentiment vraiment dramatique, les auteurs, comme sans s'en douter, ont passé à côté de toutes les situations sans en indiquer aucune. On n'en voudrait pour preuve que le premier acte et l'annonce qu'ils font de ce cortège qui conduit Buckingham au supplice, alors qu'il était si naturel de se servir de cet épisode pour provoquer, de façon ou d'autre, un mouvement et une action si véritablement scéniques. Quoi qu'il en soit, c'est à ce livret de Henri VIII que nous devons le début de M. Saint-Saëns à l'Opéra, et ne fût-ce qu'à ce titre nous lui devrions quelque reconnaissance, car il n'était que juste de voir enfin un artiste de cette taille et de cette envergure admis à fouler les planches de notre première scène lyrique. Et c'est à propos de Henri VIII que Charles Gounod portait ce jugement général sur le talent de M. Saint-Saëns : « M. Saint-Saëns, disait l'auteur de Faust, est une des plus étonnantes organisations musicales que je connaisse. C'est un musicien armé de toutes pièces. Il possède son métier comme personne ; il sait les maîtres par cœur ; il joue et se joue de l'orchestre comme il joue et se joue du piano ; c'est tout dire. Il est doué du sens descriptif à un degré tout à fait rare ; il a une prodigieuse faculté d'assimilation : il écrirait, à volonté, une œuvre à la Rossini, à la Verdi, à la Schumann, à la Wagner ; il les connaît tous à fond, ce qui est peut-être le plus sûr moyen de n'en imiter aucun. Il n'est pas agité par la crainte de ne pas produire l'effet (terrible angoisse des pusillanimes) ; jamais il n'exagère ; aussi n'est-il ni mièvre, ni violent, ni emphatique. Il use de toutes les combinaisons et de tous les ressources sans abuser ni être l'esclave d'aucune. Ce n'est point un pédant, un solennel, un transcendanteux ; il est resté bien trop enfant et devenu bien trop savant pour cela. Il n'a pas de système ; il n'est d'aucun parti, d'aucune clique : il ne se pose pas en réformateur de quoi que ce soit ; il écrit avec ce qu'il sent et ce qu'il sait. Mozart non plus n'a rien réformé ; je ne sache pas qu'il en soit moins au sommet de l'art. Autre mérite (sur lequel j'insiste, par le temps qui court), M. Saint-Saëns fait de la musique qui va en mesure et qui ne s'étale pas à chaque instant sur ces ineptes et odieux temps d'arrêt avec lesquels il n'y a plus d'ossature musicale possible, et qui ne sont que de l'affectation et de la sensiblerie. Il est simplement un musicien de la grande race : il dessine et il peint avec la liberté de main d'un maître, et, si c'est être soi que de n'imiter personne, il est assurément lui. » Gounod avait raison : M. Saint-Saëns est un musicien de la grande race, et il l'a prouvé dans sa partition de Henri VIII, qui pourtant est loin d'être un chef-d'œuvre ; mais c'est une œuvre mâle, puissante, dans laquelle l'artiste a donné tout son effort, et qui, si elle manque un peu trop d'émotion, ne manque du moins ni de grandeur, ni de couleur, ni de caractère. Elle a ses parties faibles, de même qu'elle a ses beautés. On peut trouver, par exemple, que la grande scène du synode est d'un rendu insuffisant, cette scène qui semble appeler immédiatement la comparaison avec celle du concile au premier acte de l’Africaine, qui est empreinte d'une si incomparable majesté. En revanche, il faut signaler à l'admiration le quatrième acte et son superbe quatuor, qui est une page digne des plus grandes maîtres et où l'on trouve ce qui manque le plus souvent à M. Saint-Saëns, l'émotion dont je parlais tout à l'heure. D'autres épisodes encore peuvent être mis en relief : au premier acte, la jolie cantilène du roi : Qui donc commande quand il aime ? et le chœur plein d'élégance des femmes à l'entrée d'Anne de Boleyn : Salut à toi qui nous viens de la France ! au second, un prélude d'une instrumentation exquise, et le grand duo entre Anne et le roi ; puis, ça et là, quelques passages aimables, ou sévères, ou vigoureux. C'est l'unité peut-être, c'est l'équilibre dans l'ensemble qui manque à cette partition de Henri VIII, œuvre considérable néanmoins, et qui ne laisse pas que de faire honneur à son auteur. Elle était jouée d'une façon extrêmement remarquable pour les trois rôles principaux. Mme Krauss se montrait une admirable tragédienne lyrique dans le rôle de Catherine d'Aragon, qu'elle avait composé avec un art merveilleux et dans lequel elle déployait ses incomparables qualités de cantatrice scénique. M. Lassalle mettait tout son talent de chanteur au service du rôle de Henri VIII, et Mlle Richard, qui ne lui cédait en rien, était pleine de charme et de séduction dans celui d'Anne de Boleyn. Les personnages secondaires étaient tenus par MM. Boudouresque, Dereims, Lorrain, Sapin et Gaspard.

(Félix Clément, Dictionnaire des opéras, supplément d’Arthur Pougin, 1903) |

|

Henry VIII à l’Opéra

Après avoir repris la Statue et Salammbô, du maître Ernest Reyer, l'Opéra vient de remettre à la scène Henri VIII, l'œuvre superbe de Camille Saint-Saëns. Nous avons cru intéressant de demander à un jeune critique d'art et musicien d'avenir, M. René Thorel, lié à l'auteur de Samson et Dalila par une étroite parenté, un article sur les circonstances dans lesquelles fut composé Henri VIII. M. René Thorel, instruit par Camille Saint-Saëns lui-même et par Mme Léonce Détroyat, la veuve de l'un des auteurs du livret d'Henri VIII, nous a apporté les curieux documents qu'on va lire.

L’Opéra vient de reprendre avec un éclatant succès l'œuvre admirable de Camille Saint-Saëns : Henry VIII. La partition du maître est un chef‑d'œuvre dans toute l'acception du mot et tous les artistes regrettaient de ne pas pouvoir l'admirer plus souvent. Aujourd'hui leur rêve s'est réalisé, grâce à M. Gailhard, directeur de l'Opéra, grâce aussi aux interprètes superbes et au-dessus de tout éloge, qui s'appellent : Meryane Héglon, Lucienne Bréval, Delmas et Garay. Le livret, tel que nous le voyons aujourd'hui, n'a pas toujours existé ainsi ; les auteurs, Léonce Détroyat et Armand Silvestre avaient eu pour l'histoire des amours d'Henry VIII, « ce pourceau couronné » comme l'appelait Gounod, une tout autre conception. Leur idée première avait été de traduire la pièce de Calderon où figurait un rôle de bouffon. C'était au mois d'octobre 1878, et chez M. de Girardin — dont Détroyat était le neveu — se réunissait tout ce que Paris comptait alors de célébrités artistiques et littéraires : Gounod était un intime de la maison. — C'est donc dans ce salon, en présence de Mme Adam, de Léonce Renaut, de Faure, l'illustre chanteur, de Mme Rosine Bloch (la créatrice de Dalila à l'Eden), qu'eut lieu la première lecture du livret d'Henry VIII, d'après Calderon. L'effet fut prodigieux et Gounod voulut tout de suite en écrire la musique. Sur ces entrefaites, Gounod reçut la commande du Tribut de Zamora et son projet d'écrire la musique d'Henry VIII en resta là. Or, un jour Léonce Détroyat, se trouvant à Madrid, y rencontra par hasard Camille Saint-Saëns qui venait de donner des concerts avec le jeune violoniste Paul Viardot. On vint à parler du livret d'Henry VIII : « J'aurais préféré, dit le maître, un sujet tiré de l'histoire de France ! » Mais à peine eût-il terminé la lecture du quatrième acte, qu'il promit à Détroyat d'écrire la partition. La scène finale, surtout, l'enthousiasma. Sur le champ, Saint-Saëns composa la marche funèbre qui aujourd'hui sert pour le cortège funèbre de Buckingham et autrefois devait accompagner la mort d'Anne de Boleyn à la fin de l'opéra. L'Académie nationale de Musique était alors dirigée par Vaucorbeil qui devait monter Inès de Castro de Détroyat et Silvestre. La musique en était destinée à Verdi, mais le maître italien, trop occupé de son Iago, ne voulut pas prendre d'engagement à ce sujet. Vaucorbeil supplia donc Saint-Saëns d'écrire la partition, et le maître emporta le livret d'Inès à Nice. Or, un beau matin, il envoya un billet au directeur de l'Opéra en lui disant « qu'un bon esprit qui le visitait fréquemment lui conseillait de se mettre plutôt à Henry VIII qu'à Inès ! » De Strasbourg, il écrit aussi à Armand Silvestre, le 27 mars 1881 : « Il y a un fait, c'est que la musique me vient toute seule en tête quand je pense à Henry VIII et ne me vient pas du tout quand je pense à Inès ! » Il n'y avait donc pas à douter de la préférence du maître et Vaucorbeil dut accepter ce changement inattendu ! Le livret fut complètement transformé et sur le conseil de Saint-Saëns et de Regnier (l'ancien sociétaire du Français) on abandonna le rôle du bouffon, trop semblable à Rigoletto, et l'on supprima l'acte de la Cathédrale qui rappelait le Prophète. Du livret de Calderon, il ne reste donc presque plus rien et la version actuelle se rapproche désormais de la pièce de Shakespeare. Armand Silvestre eut la patience et l'obligeance de refaire deux fois tous les vers du livret... Quand tout fut au point, Saint-Saëns se mit à l'œuvre : il ébaucha sa partition à Paris dans son appartement de la rue Monsieur le Prince, puis alla se reposer quelque temps à Levallois-Perret. Les beaux jours arrivant, le maître s'installa d'abord à Londres, puis à Edimbourg, où en quatre jours il composa le Prélude et les trois premières scènes du premier acte ; enfin au Tréport (septembre) où il acheva définitivement Henry VIII, recopiant son œuvre et l'orchestrant. Quant au dernier acte, Saint-Saëns en trouva les grandes lignes... à la terrasse du Café de Paris ! Toute cette admirable partition a donc été conçue, composée, et exécutée en moins d'une année. C'est le 7 septembre que commencèrent à l'Opéra les études d'Henri VIII. Elles durèrent six mois. — « C'est à Vaucorbeil, nous dit M. Ernest Reyer, dans son article des Débats, que revient le mérite d'avoir choisi Henry VIII, de l'avoir deviné, de l'avoir fait éclore ». De fait, Vaucorbeil avait dans ses cartons la superbe Hérodiade de Massenet, les Guelfes, Richard III, et le Roi d'Ys ! Saint-Saëns, par reconnaissance, lui a dédié sa partition. Ajoutons que si l'œuvre de Saint-Saëns a eu tant de succès, c'est grâce aussi à ses interprètes, à MM. Lassalle et Dereims, à Mmes Gabrielle Krauss et Renée Richard, un quatuor vraiment unique. Voici notamment la dédicace que Saint-Saëns a bien voulu mettre sur la partition qu'il offrait à Jean Lassalle :

Chanteur merveilleux, roi superbe, Je suis votre humble piédestal... C. Saint-Saëns.

Le troisième acte a été modifié, à la suite d'un incident, d'ailleurs sans importance, qui se produisit à la première représentation. Chacun sait que le point culminant de l'œuvre est le quatrième acte. Il contient une des plus belles scènes que l'on puisse voir au théâtre : Anne de Boleyn, soupçonnée par son royal époux, vient supplier Catherine d'Aragon de lui rendre la lettre qui peut l'envoyer à l'échafaud. Vaucorbeil, sollicité par les interprètes, demanda à Saint-Saëns d'écrire le quatuor final, page célèbre entre toutes. Le maître refusait toujours, ne voulant pas, disait-il, « refaire le quatuor de Rigoletto ». Mais Vaucorbeil insista et Saint-Saëns fut forcé d'écrire ce morceau admirable. J'avais demandé au maître quelques renseignements précis sur ce quatrième acte et il m'adressa l'intéressante lettre qui suit :

Mon cher Ami, Après les mots dits par Catherine : « Et si le roi mon époux était là, c'est à lui... », une femme annonçait alors, « le Roi ! ». L'effet de cette annonce était ridicule ; on essaya de faire annoncer le Roi par un homme, c'était presque aussi mauvais ! Eh bien ! dis-je, supprimez l'annonce ! « Et si j'annonçais le Roi ! » me demanda Mme Krauss. — Quelle idée ? ce n'est pas possible. — « Laissez-moi essayer », dit-elle. On recommence la scène et Mme Krauss s'écrie de la façon que ceux qui l'ont entendue n'ont pas oubliée : « Le Roi ! » en cachant vivement la lettre. La situation était ainsi sauvée et la scène finale admirablement préparée. Et voilà comment les grands interprètes, s’ils ont parfois des exigences fâcheuses, peuvent avoir des trouvailles géniales, dont les auteurs sont trop heureux de profiter. Tibi. C. Saint-Saëns.

Cette apparition subite du roi, au milieu du duo des deux femmes, produisit un effet prodigieux et fut accueillie par un tonnerre d'applaudissements. Henri VIII, malgré son grand succès lors de la première représentation, n'a pas été repris depuis 1883, sauf une fois, avec Bérardi, mais sans beaucoup d'éclat. Les directeurs de Covent Garden à Londres l'ont luxueusement monté au mois de juillet 1898, avec M. Renaud, Mme Lina Pacary et Mme Héglon. Cette reprise à l'Opéra est donc presque une « première » et nous devons féliciter tous ceux qui ont apporté leur concours à cette inoubliable soirée et particulièrement M. Delmas, un merveilleux Henri VIII ; Mme Bréval, une Catherine d'Aragon admirable, Mme Héglon qui a prêté au rôle d'Anne de Boleyn son grand talent et sa beauté, enfin M. Dubois, un jeune ténor, du plus bel avenir. Saint-Saëns a lieu d'être satisfait : son œuvre est royalement montée, et nous pouvons citer, en terminant, la belle phrase que Ch. Gounod adressait à son ami, au lendemain de la première représentation d'Henri VIII. « Maintenant, cher grand musicien, ta cause est victorieuse sur toute la ligne ; parce que tu as été fidèle à ton art, l'avenir sera fidèle à ton œuvre ! »

(René Thorel, Musica, juin 1903)

|

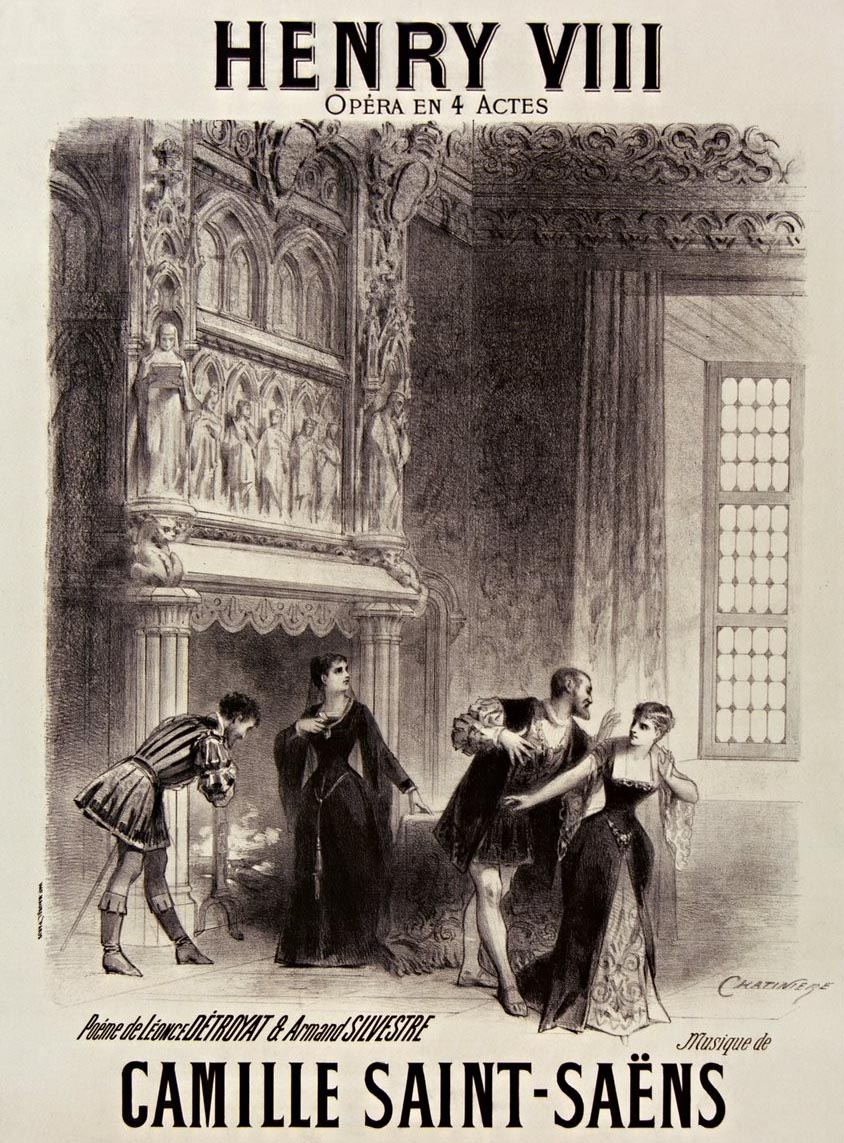

Henry VIII, acte II, autographe de Camille Saint-Saëns

|

Académie Nationale de Musique – Henry VIII

Il y a déjà plusieurs années que M. Saint-Saëns écrivait délibérément à un de ses amis : « Je ne veux plus maintenant faire d'opéras, parce que c'est un travail trop laborieux, trop long, en un mot trop fatigant pour moi. Je ne peux plus passer de longs mois à écrire de la musique huit à dix heures par jour. Ni mes yeux, ni ma santé générale ne veulent plus s'en accommoder. Je désire me consacrer exclusivement à des travaux qui, s'ils demandent autant et plus même de tension d'esprit, n'exigeront pas une aussi grande dépense de force physique. Le Timbre d'argent, Etienne Marcel, Henry VIII, Ascanio, Proserpine, sont là qui attendent qu'on veuille bien les représenter, et je ne vois pas la nécessité de m'user le tempérament à faire d'autres ouvrages de théâtre, étant donné que je n'ai pas de spécialité et que tous les autres genres de musique me réclament. On me demande à cor et à cri des quatuors, des morceaux de concert pour violon, violoncelle et autres instruments. Je ne crains pas de manquer de besogne, et pour ce qui est du théâtre, j'en ai assez. Le ballet de Javotte sera le post-scriptum de ma carrière théâtrale. » Or, M. Saint-Saëns n'a jamais tant fréquenté les théâtres et frayé avec les directeurs que depuis qu'il a fait cette déclaration catégorique. Assurément, ce n'est pas le public qui se plaindra de le voir manquer si fréquemment au serment solennel qu'il avait fait, et, dès lors que sa grande irritation d'un moment s'est calmée, il n'y a qu'à se réjouir, pour lui et pour nous, de voir les choses reprendre leur cours naturel. En effet, depuis le jour où il nous menaçait de briser sa plume dramatique, il a écrit Déjanire, il a écrit Parysatis, il a composé les Barbares, il a vu reprendre Proserpine et Phryné, qui comptent parmi les œuvres qu'il entoure d'une tendresse particulière... Et voilà que, pour couronner la série et sceller ce grand raccommodement entre M. Saint-Saëns et le directeur de l'Opéra, celui-ci vient de remettre à la scène la meilleure partition qui soit de notre auteur après Samson et Dalila, ce grand opéra de Henry VIII, qui avait eu le malheur d'être amputé de tout un acte avec le consentement du compositeur, il est vrai, et qui reparaît aujourd'hui dans sa forme originale, exactement comme il nous fut offert pour la première fois il y a déjà plus de vingt ans : c'était en mars 1883. Cet ouvrage doit plaire à une grosse partie des spectateurs rien que par son poème, car il s'éloigne autant que possible du mythe et de la légende, et rentre absolument dans la catégorie des opéras historiques tellement aimés de nos pères, de ces opéras auxquels M. Saint-Saëns s'est rallié tout de suite et dont il a défendu la poétique la plume à la main. « Il aurait donc fallu des poèmes dramatiques, écrivait-il un jour, quand la musique ne l'était pas, et maintenant qu'elle s'efforce de l'être, il ne faudrait pas que le drame le fût !... Mais Ascanio, Proserpine, Henry VIII sont, à mon sens du moins, de véritables « drames lyriques », parce qu'ils sont dramatiques et lyriques. Le drame musical où il n'y a pas de drame est une chose qui ne m'entrera jamais dans la tête. » Cette déclaration s'adressait à un journaliste qui avait exprimé cette idée que M. Saint-Saëns, après Samson et Dalila, dont le grand mérite découlait peut-être un peu, si peu que ce fût, de la beauté du sujet, n'avait pas eu, par la suite, la main aussi heureuse dans le choix de ses livrets. Quoi qu'il en soit de cette discussion théorique où se reconnaît un descendant de Monsieur Josse, il me paraît que le livret de Henry VIII, s'appuyant sur l'histoire et faisant mouvoir à nos yeux des personnages en chair et en os, dont les passions sont bien humaines, n'était pas plus mauvais que tout autre du même genre, où l'histoire est tant bien que mal accommodée aux exigences de la scène lyrique. Et, du moment que le compositeur y devait trouver l'excitant nécessaire à son inspiration pour marcher sur les traces de Meyerbeer ou de Verdi, il n'y avait pas à aller contre ; on pouvait même, à la rigueur, reconnaître que ses collaborateurs ne l'avaient pas mal servi et qu'ils y avaient eu d'autant plus de mérite qu'ils n'avaient pas pu emprunter grand'chose à Shakespeare. Assurément, les deux premiers actes sont un peu vides d'action pour un genre qui vit surtout d'action, de mouvement, mais ils posent bien les personnages et aboutissent à une belle scène historique, le synode où Henry VIII rompt avec l'Eglise romaine, afin de pouvoir répudier Catherine d'Aragon, ce qui constitue une situation dramatique de premier ordre à laquelle n'a nullement contribué Shakespeare. Est-ce donc là une trouvaille de Détroyat, une invention de Silvestre, à qui nous étions bien loin de soupçonner un tel instinct dramatique ? Et si ce saisissant épisode est réellement sorti de leur esprit, n'en durent-ils pas être eux-mêmes légèrement surpris ? Lorsque, au lever du rideau, don Gomez de Feria, ambassadeur d'Espagne, arrive à la cour d'Angleterre, il espère y retrouver la belle Anne de Boleyn, qu'il a connue en France et avec laquelle il a échangé de doux serments d'amour ; il a même été envoyé en Angleterre sur le désir de la reine Catherine, à laquelle il a fait remettre un billet d'Anne avouant sa faiblesse et son amour pour lui, don Gomez. Le jeune ambassadeur arrive à Londres juste à temps pour percevoir les premiers indices d'une rupture possible entre Henry VIII et Catherine d'Aragon ; les premiers signes de la faveur d'Anne, que le roi nomme comtesse de Pembroke, qu'il donne pour dame d'honneur à la reine et qu'il commence à courtiser au moment même où passe, auprès du palais royal, le cortège funèbre de son favori Buckingham, condamné à mort. Au deuxième acte, accord complet entre Anne, brûlant de devenir reine, et le roi, jurant de l'élever au trône ; éclat entre Catherine et Anne, la première, à qui le pouvoir échappe, humiliant la seconde au point que celle-ci cherche un appui près du roi, qui rompt dès lors avec sa femme et hâte le divorce, au mépris des avertissements du cardinal Campeggio, envoyé du Saint-Père. Au troisième acte, la réunion du synode est empruntée, au moins pour le début, à Shakespeare, et mise en scène exactement sur les indications notées par lui. Ces formes rigoureuses, cette étiquette solennelle, les appels répétés du juge et de l'huissier sommant le roi et la reine de comparaître à la barre, la réponse brusque du roi : Présent ; la longue supplication de la reine aux genoux du roi, qui termine tout d'un mot : Il suffit ! sont littéralement copiés dans Shakespeare et forment un tableau saisissant : quelle étrange idée avaient eue, certain jour, les directeurs de le couper ! Sur un signe du roi, le Parlement, constitué en tribunal, prononce le divorce souhaité, malgré la chaleur que l'ambassadeur d'Espagne a mise à défendre la reine ; mais à ce moment paraît le légat, porteur d'une bulle annulant ce divorce et confirmant l'union du roi avec Catherine. A ce coup, Henry VIII fait entrer tout le peuple dans la salle du synode et proclame, aux acclamations de tous ses sujets, le schisme avec l'Église romaine : il est désormais libre et n'obéit qu'à sa passion. Au dernier acte, Anne est devenue reine et Catherine expire dans sa retraite de Kimbolth : la peinture de la douleur de la femme répudiée est encore empruntée à Shakespeare, mais la suite est du fait des auteurs français. Henry VIII, mordu par la jalousie, a l'idée d'aller demander à Catherine la preuve de l'ancien amour d'Anne pour don Gomez. Anne, de son côté, est venue s'humilier faussement aux pieds de la reine, afin de rattraper ce billet d'où dépend sa vie, et Catherine, indignée d'une telle bassesse, jure de le faire lire au roi. A ce moment paraît Henry VIII, accompagné de don Gomez. Il demande ouvertement la preuve à la reine, mais celle-ci se taisant par grandeur d'âme et générosité de chrétienne, il imagine d'exciter sa jalousie en redoublant devant elle de tendresse pour Anne, et, tandis qu'il enlace la nouvelle reine, celle-ci ne quitte pas des yeux le billet que Catherine lui montre entre ses mains crispées de rage. Enfin, Catherine, à bout de forces après cette épouvantable torture, demande à Dieu de l'inspirer : elle jette la lettre au feu et retombe morte sur son fauteuil. Tout ce tableau final, je le répète, est d'une conception très dramatique et fort émouvant, sans compter que, par le conflit des passions en jeu et le groupement des personnages deux par deux, il permettait au musicien d'écrire un grand quatuor, exactement semblable à celui de Rigoletto. Dans la partition de Henry VIII, M. Saint-Saëns, d'instinct peut-être encore plus que par réflexion, a cherché à concilier quelques-unes des innovations du drame lyrique moderne, avec certaines formes consacrées de l'ancien opéra proprement dit. Il me paraît que l'auteur s'est fait une idée excellente de ce que doit être un opéra de nos jours : il repousse tout hors-d'œuvre et met en musique une scène dans sa forme naturelle ; les personnages se parlent les uns aux autres comme ils le feraient dans un drame ; il n'établit pas, théoriquement, de démarcation absolue entre un air, un récit, un duo ou un quatuor ; les personnages chanteront trois, dix, vingt mesures ensemble ou n'en chanteront pas du tout si cela lui paraît déraisonnable ; il rejette, en principe, toute sujétion à une forme délimitée d'avance, et prétend que chaque acte soit une suite de scènes, non de morceaux. C'est ainsi qu'on rencontre en plus d'un endroit tel ou tel épisode qui, d'après l'ancienne formule, aurait fait naître un duo régulièrement bâti, avec les coupes et redites habituelles, et qui ne forme ici qu'une scène dialoguée, infiniment plus vraie, partant plus dramatique et plus vivante qu'un duo ne pourrait l'être. Exemples : l'entrevue de la reine et du roi au premier acte ; la rupture entre Anne et Catherine au deuxième ; au quatrième, enfin, la scène entre la reine abandonnée et la favorite couronnée. Autant d'épisodes qui ne sont ni de simples récits, ni de véritables morceaux tels qu'on les aurait écrits autrefois ; ce sont des dialogues d'une déclamation très juste et soutenue par un orchestre intéressant. Si la scène d'amour, au deuxième acte, entre Anne et le roi se rapproche plus d'un duo véritable, et si la scène finale est positivement un grand quatuor, c'est que la raison le veut ainsi, et qu'il est tout naturel que deux personnages dans l'une et quatre dans l'autre expriment à la fois les sentiments qui les animent : jusque-là rien de mieux. Mais pourquoi le compositeur, qui conçoit si bien l'acte en son ensemble, admet-il, dans le détail, certaines formes aussi blâmables sur une petite échelle qu'elles le seraient sur une grande ? Admettez l'ancien duo si vous voulez répéter deux ou trois fois les mêmes paroles, respectez l'ancienne forme en tout si vous ramenez telle ou telle phrase en refrain de romance ; écrivez force airs avec fioritures s'il entre en votre esprit qu'une roulade ait quelque expression dramatique : il faut être conséquent avec soi-même et ne pas rétablir en détail ce qu'on prétend détruire en général. Cette façon de ramener les paroles et le motif primordial à la fin d'une romance ou d'un air mal déguisés n'est admissible, en somme, qu'une seule fois dans tout l'opéra. C'est quand Catherine, à l'approche de la mort, évoque le souvenir de la terre natale, de sa chère Espagne : alors, mais alors seulement, on comprend que cette pensée la poursuive, et, qu'à demi morte, elle la répète et la murmure en des termes absolument pareils, comme dans un rêve... D'après les observations qui précèdent, il est clair que ce qui l'emporte dans cet opéra, ce sont les scènes de dialogue aimable, élégamment accompagnées, comme celles qui ouvrent le premier acte et le quatrième, ou bien les scènes d'altercation violente, enveloppées dans une trame orchestrale abondant en effets curieux, telles que le premier entretien de la reine avec Henry VIII ; telles que la rencontre entre Catherine et Anne, où la première humilie superbement sa rivale. Autant de pages traitées dans la forme rigoureuse où l'esprit les conçoit, sans superfétation conventionnelle et, par cela même, d'une déclamation excellente. En fait de grands tableaux en musique, la scène du synode, où tous les juges, pliés sous la volonté du maître, écoutent avec peine les supplications de la reine et la condamnent à regret, est conçue et traitée de main d'ouvrier, de même que l'épisode final du premier acte, lorsque les premiers propos d'amour débités à Anne par le roi se mêlent à la marche funèbre de Buckingham qu'on mène au supplice, sur l'ordre indifférent du roi. Certes, cette page présente un contraste très saisissant pour le spectateur ; mais la vaste composition du synode est autrement importante et puissante avec la marche solennelle et religieuse du début, avec l'invocation de l'archevêque de Canterbury, bâtie sur l'hymne liturgique de la Trinité (le schisme de l'Église d'Angleterre ayant été prononcé le jour de cette fête), avec les chants de triomphe de tout un peuple acclamant le roi qui vient de secouer le joug de Rome. Que si j'arrive aux pages de grâce ou de tendresse, il m'est agréable de reconnaître que le compositeur a trouvé de douces et caressantes mélodies pour les couplets de Gomez, pour la romance du roi, pour la scène d'amour entre Anne et Henry VIII, surtout pour cette dernière scène où les phrases se suivent plus tendres les unes que les autres ; mais n'aurait-il pas pu nous faire grâce de ces répétitions de paroles, de ces reprises de motifs en guise de codas ? Dans la scène de la mort de Catherine au château de Kimbolth, je l'ai déjà dit, les adieux de la reine à la patrie absente sont rendus par une plainte d'une tristesse pénétrante et dont la reprise, à la fin de la scène, est très justifiée au point de vue dramatique. Ensuite arrivent l'entrevue d'Anne avec Catherine, d'un grand accent dramatique, et le quatuor final, dont le début surtout est remarquable, alors que le roi chante seul et que Catherine hésite entre le désir féminin de la vengeance et le devoir chrétien du pardon qui se combattent dans son cœur. Tout ce morceau, si bien bâti pour la scène, aboutit graduellement à une grande explosion vocale qui a décidé, décide encore et décidera toujours du succès : le public se lassera-t-il jamais d'entendre, sous un titre ou sous un autre, le quatuor de Rigoletto ? Pour la reprise de Henry VIII qui vient d'avoir lieu à l'Opéra, c'est M. Delmas qui s'est chargé du personnage du roi, autrefois créé par M. Lassalle : il s'y montre aussi parfait comédien que chanteur habile et, — qualité maîtresse ici, — porte admirablement de superbes costumes. Madame Héglon, une Anne de Boleyn presque trop jeune, déploie ses grâces les plus félines et sa voix la plus caressante dans ce rôle où brillait autrefois Mademoiselle Richard ; M. Dubois lutte d'autant mieux contre le souvenir de M. Dereims dans don Gomez qu'il n'a jamais pu entendre son prédécesseur ; enfin Mademoiselle Bréval et Mademoiselle Grandjean représentent tour à tour, et de la façon la plus dramatique, la touchante figure de Catherine d'Aragon que Mademoiselle Krauss d'abord, que Madame Rose Caron ensuite ont marquée d'une empreinte ineffaçable. Costumes et décors, danses et figuration, tout contribue du reste à l'intérêt du spectacle, et dès lors Henry VIII paraît devoir occuper l'affiche un peu plus longtemps que les Barbares. Que faut-il donc de plus à l'auteur de Samson et Dalila ?

(Adolphe Jullien, le Théatre n° 114, septembre 1903)

|

|

Principaux personnages : Henry VIII, roi d'Angleterre ; Don Gomez de Feria, ambassadeur d'Espagne ; le cardinal Campeggio, légat du pape ; Catherine d'Aragon ; Anne de Boleyn ; etc. La scène se passe à Londres en 1536. Deux jeunes seigneurs, dont l'un vient d'Espagne à Londres en qualité d'ambassadeur, parlent d'Anne de Boleyn, qu'ils ont connue à la cour de France. Don Gomez en est épris et se réjouit de la retrouver à la cour d'Henry VIII ; il compte sur l'appui de la reine Catherine d'Aragon, à qui il a confié une lettre d'Anne. Le roi sait que Don Gomez aime une dame de sa cour, mais ignore laquelle. Don Gomez apprend toutefois qu'il court des bruits inquiétants : Henry serait amoureux d'Anne de Boleyn, dont la sœur fut jadis sa maîtresse. Il vient de la faire nommer dame d'honneur. L'amoureux espagnol refuse de laisser ébranler sa confiance, en dépit de ce qu'il sait du caractère du roi. Celui-ci ne vient-il pas de faire condamner Buckingham, son favori ? La présentation de don Gomez au roi a lieu. Le souverain fait allusion à la lettre remise à la reine, et annonce la réception d'une nouvelle dame d'honneur. L'Espagnol est ému par cette confirmation donnée aux révélations qu'il vient d'entendre. Le roi, resté seul avec son confident Surrey, se plaint de ce que le pape refuse de lui accorder son divorce d'avec Catherine d'Aragon. Il s'irrite aussi des résistances qu'il rencontre chez Anne de Boleyn, et qu'il attribue au souvenir de sa sœur défunte. Entre la reine. Celle-ci fait le plus gracieux accueil à Anne de Boleyn, qu'elle croit amoureuse du nouvel ambassadeur d'Espagne, ce qui l'empêche de concevoir de la jalousie. Elle demande la grâce de Buckingham. Le roi refuse. Plus : il se démasque en partie et déclare qu'il croit son union maudite, car il a épousé, contrairement à la loi divine, la veuve de son frère ! Toute la cour est réunie : Anne et Don Gomez se reconnaissent, mais cette rencontre est évidemment désagréable à la jeune femme, et l'Espagnol sent grandir ses soupçons. Soudain retentit une marche funèbre : c'est Buckingham qu'on mène au supplice. Pendant que l'attention des assistants est distraite de ce côté, le roi fait à Anne une déclaration brûlante. En pareil moment, alors qu'elle est bouleversée par l'émotion, cet acte produit sur la pauvre femme une impression singulière : hallucinée, elle a une vision, hélas ! prophétique : elle se voit en face de son propre échafaud. Macabre contraste entre les mots d'amour du roi et les accents d'épouvante de son interlocutrice. Le deuxième acte se déroule dans les jardins de Hampton Court, où le roi s'est réfugié, fuyant la peste qui désole Londres. Il a laissé la reine dans la capitale, mais a emmené avec lui Anne de Boleyn. Don Gomez fait à celle-ci d'amers reproches, lui rappelant ses serments de jadis. Anne répond qu'elle l'aime toujours. Suit une scène décisive entre la dame d'honneur et le roi. Anne déclare qu'elle ne sera jamais la maîtresse d'Henry. Celui-ci lui déclare alors qu'elle sera sa femme. « Mais la reine ? » La reine n'est plus reine, ainsi en a décidé son époux. Anne s'abandonne alors à son rêve de grandeur. Et voici le réveil : Catherine survient, avertie, et décidée à la lutte. L'entretien entre les deux femmes, très dramatique, est interrompu par le roi, qui s'emporte contre sa femme et lui annonce son imminente répudiation. Le légat du pape vient au secours de la malheureuse, mais le roi temporise, et l'acte s'achève sur une fête en l'honneur d'Anne. L'acte suivant, c'est le jugement de la reine par le Synode assemblé. Henry et Catherine parlent à tour de rôle. L'assistance est émue, mais le tribunal, gagné au roi, va néanmoins prononcer une sentence conforme aux vœux du maître, quand l'ambassadeur d'Espagne annonce que, si le divorce est prononcé, son maître déclarera la guerre à l'Angleterre. Henry saisit la balle au bond et joue habilement de la fierté britannique. Le légat du pape se présente et déclare bon et valide le mariage du roi, refusant de reconnaître toute décision contraire. Le roi, alors, rompt ouvertement avec Rome, se proclame chef de l'Eglise d'Angleterre, et déclare prendre pour femme Anne de Boleyn. La reine s'évanouit. On l'emmène et, avec elle, se retirent l'ambassadeur d'Espagne et le légat pontifical. Le roi a pour lui la foule qui l'acclame. Au quatrième acte, Catherine est prisonnière au château de Kinbolth, où elle se meurt de chagrin. Anne commence à voir pâlir son étoile. Le roi, son époux, est dévoré par la jalousie. La jeune reine s’efforce de trouver des distractions pour son seigneur et maître. On répète un ballet, et Don Gomez se trouve un instant seul avec Anne. Elle lui demande ce qu'il a fait de ses lettres. Il répond qu'il les a brûlées, sauf une, qui est en possession de Catherine d'Aragon. Le roi arrive, inquiet de trouver les deux personnages en tête à tête. Il congédie la reine. Don Gomez lui explique le but de sa visite : il venait, chargé d'un message de l'ex-souveraine. Henri se rappelle soudain cette lettre de Don Gomez, où il était question d'une dame de la cour : cette dame ne serait-elle pas précisément Anne de Boleyn ? Il décide d'aller à Kinbolth visiter Catherine avec Don Gomez. Dernier tableau : Catherine, mourante, remet à ses femmes divers souvenirs. Elle prend un livre de prières dans lequel elle glisse la lettre d'Anne de Boleyn et donne l'ordre de le remettre de sa part à Don Gomez. Anne vient incognito implorer le pardon de la malheureuse. Mais celle-ci s'aperçoit bientôt que l'unique préoccupation de sa rivale est de rentrer en possession de la lettre compromettante. Sa jalousie se réveille alors, elle prend la lettre et menace Anne ; au même instant le roi arrive, suivi de Gomez. Elle cache alors précipitamment le fatal papier. Le roi est rendu plus soupçonneux encore par la présence d'Anne chez Catherine. Il s'accuse de ses torts vis-à-vis de cette dernière, énumère des griefs contre Anne de Boleyn, demandant à Catherine si elle ne peut lui fournir une confirmation de ses soupçons. Catherine reste muette. Après une lutte avec elle-même, elle se décide soudain et brûle la lettre. Puis, anéantie par cet effort, elle tombe morte. Anne ne peut retenir un cri de triomphe. « Morte avec son secret ! » dit le roi. Et il ajoute : « Si j'apprends jamais qu'on s'est raillé de moi, la hache désormais ! »

(Edouard Combe, les Chefs-d’œuvre du répertoire, 1914) |

Morceaux de chant

Acte I

01. Mélodie. La beauté que je sers (Don Gomez de Féria)

02. Air. Qui donc commande (Henry VIII)

03. Duo. O mon maître et seigneur (Catherine d'Aragon, Henry VIII)

Acte II

04. Choeur. Joyeux enfants

05. Cavatine. Norfolk avait dit vrai ! (Don Gomez de Féria)

06. Cantabile. C'est par vous, ô damoiselles (Anne de Boleyn)

07. Duo. Chère Anne que j'adore (Anne de Boleyn, Henry VIII)

08. Romance (extraite du Duo). De ton regard (Henry VIII)

09. Air. Reine, je serai reine (Anne de Boleyn)

Acte III

10. Arioso. Car je ne suis qu'une étrangère (Catherine d'Aragon)

Acte IV

11. Cantilène. O mon roi (Don Gomez de Féria)

12. Lamento. Je ne te reverrai jamais (Catherine d'Aragon)

13. Quatuor. Pour vous mon coeur (Anne de Boleyn, Catherine d'Aragon, Henry VIII, Don Gomez de Féria)

14. Mélodie (extraite du Quatuor). Anne ma bien-aimée (Henry VIII)

l'Acte I lors de la reprise de 1903 à l'Opéra [photo Paul Boyer]

l'Acte II lors de la reprise de 1903 à l'Opéra [photo Paul Boyer]

l'Acte III lors de la reprise de 1903 à l'Opéra [photo Paul Boyer]

le 1er tableau de l'Acte IV lors de la reprise de 1903 à l'Opéra [photo Paul Boyer]

le 2e tableau de l'Acte IV lors de la reprise de 1903 à l'Opéra [photo Paul Boyer]

|

Acte I. Air "Qui donc commande ?" Jean Riddez (Henry VIII) et Piano cylindre Bettini, enr. à Paris v. 1902

|

Acte I. Air "Qui donc commande ?" Jean Noté (Henry VIII) et Orchestre Pathé saphir 90 tours P 103-1, réédité sur 80 tours P 90, enr. à Paris en 1910/1911

|

Acte I. Air "Qui donc commande ?" Jean Noté (Henry VIII), Mlle Bryant et Orchestre Chantal 2037, enr. en 1918

|

|

Acte I. Air "Qui donc commande ?" Paul Lantéri (Henry VIII) et Orchestre Pathé X 7138, mat. N 201.219, enr. à Paris en 1928/1931

|

Acte II. Ballet-Divertissement "Danse de la Gipsy" Orchestre des Concerts Colonne dir. Edouard Colonne Pathé saphir 90 tours 8938, réédité sur 80 tours 6204, enr. à Paris en 1906/1907

|