George SKIBINE

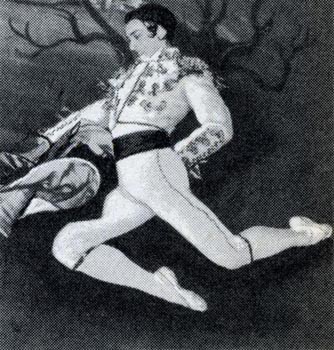

George Skibine dans Don Quichotte de Minkus en 1951 [photo Liseg]

Iouri Borissovitch SKIBINE dit George SKIBINE

danseur et chorégraphe russe naturalisé américain en 1945

(Iasnaïa Poliana, près de Kharkov, Russie, 30 janvier 1920 – Dallas, Texas, Etats-Unis, 14 janvier 1981)

Fils de Boris SKIBINE, danseur de la troupe des Ballets russes.

Epouse à Vichy, Allier, le 05 août 1947 Marjorie TALLCHIEF, danseuse [sœur de Maria TALLCHIEF, danseuse et épouse de George BALANCHINE, chorégraphe] ; parents des jumeaux George SKIBINE et Alexander SKIBINE.

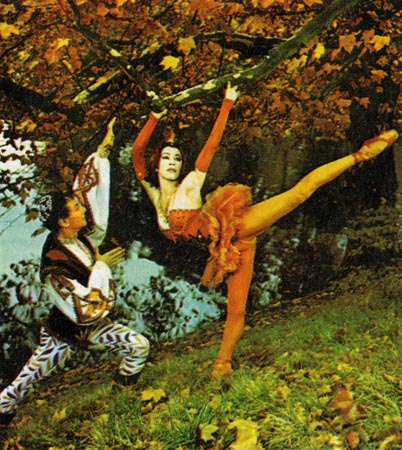

Elève d’Olga Preobrajenska, il débute en 1938 au Ballet russe de Monte-Carlo, qu’il suit aux Etats-Unis en 1939. Il passe au Ballet Theatre où il créé Aleko (1942), de Massine. La guerre terminée, il est engagé par le marquis de Cuevas et rentre en Europe en 1947 avec le Grand Ballet. Il épouse la danseuse étoile Marjorie Tallchief et devient premier danseur étoile. Danseur noble, interprète des grands rôles classiques, c’est au sein du Grand Ballet (1947-1956) que sa personnalité de danseur et de chorégraphe s’affirme. Dès ses premières œuvres, il se révèle un chorégraphe raffiné (Tragédie à Vérone ; Idylle ; Annabel Lee, 1951 ; l’Ange gris, 1953 ; Pastorale, 1956) autant que puissant (le Prisonnier du Caucase, 1951). Après son passage à l’Opéra de Paris (1957-1962) comme danseur étoile (Divertissement, musique de Tchaïkovski, 1958 ; l'Oiseau de feu de Stravinski, 1959 ; la Dame aux camélias, musique d'Henri Sauguet, 03 février 1960), puis chorégraphe (Daphnis et Chloé, 1958 ; Conte cruel, 1959 ; Marines, 1961) et maître de ballet (1958-1961), il poursuit une carrière indépendante. Pour l’Opéra-Comique, il donne Concerto (1958) et Danses brèves (1963), et danse Don Quichotte de Ludwig Minkus (1958). En 1963-1964, il est chorégraphe à l’Opéra de Liège, puis, de 1965 à 1967, il est directeur artistique et chorégraphe au Harkness Ballet. De nouveau à Paris, il remonte le Prisonnier du Caucase (Opéra-Comique, 1965) et donne une nouvelle version de la Péri à l’Opéra (1966). Fixé définitivement aux Etats-Unis, il assure la direction artistique du Dallas Civic Ballet (1969). Il collabore dès lors avec de très nombreuses compagnies en qualité de chorégraphe invité : Opéra-Comique de Paris (version de Raymonda, 1967 ; les Bandar-Log, 1969), Louisville Civic Ballet (l’Oiseau de feu, 1967), Ballet-Theatre contemporain (la Légende des cerfs, 1969), théâtre Colón de Buenos Aires (Petrouchka, 1972), compagnie de Robert Hossein (Shéhérazade, 1975).

A l'Opéra de Paris, il a donné les chorégraphies d'Annabel Lee, musique de Byron Schiffman (14 septembre 1957), d'Idylle, musique de François Serrette (05 mars 1958), de Concerto, musique d'André Jolivet (08 juillet 1958), de l'Atlantide d'Henri Tomasi [uniquement la variation d'Antinéa] (10 octobre 1958), de Daphnis et Chloé de Maurice Ravel (1958), de Conte cruel, musique de Georges Delerue (16 décembre 1959), de Samson et Dalila de Camille Saint-Saëns (17 juin 1960), de Pastorale, musique de Couperin (20 décembre 1961), de la Péri de Paul Dukas (14 décembre 1966).

A l'Opéra-Comique, il a donné les chorégraphies d'Annabel Lee, musique de Byron Schiffman (14 juin 1957), de Concerto, musique d'André Jolivet (23 mars 1958), d'Isoline d'André Messager (21 novembre 1958), des Fâcheuses rencontres, musique de Maurice Jarre (12 décembre 1958), d'Ombres lunaires, musique d'André Jolivet (19 mai 1960), de Marines, musique d'André Jolivet (17 mars 1961), de Divertimento, musique de Jean Rivier (11 juin 1963), du Prisonnier du Caucase, musique de Khatchatourian (12 juin 1965), de Danses brèves, musique de Jean Rivier (18 décembre 1966), des Bandar-Log, musique de Charles Kœchlin (15 janvier 1969), de Pastorale, musique de Couperin (13 septembre 1969).

=> George Skibine par Michel Glotz (1955)

George Skibine

George Skibine dans un entrechat en 1960 [photo Lido]

|

George Skibine, nouveau maître de ballet de l’Opéra

Des yeux bleus très clairs, un visage extraordinairement fin et mobile, à la fois attentif et rêveur, souriant et distant... Le nouveau maître de ballet de l'Opéra de Paris est né à Yasnaya-Poliana, en Ukraine, le 30 janvier 1920. Naissance saluée par une violente canonnade, non en hommage à une future étoile de la danse, mais parce que l'armée rouge assiégeait la ville... Quelques semaines plus tard, la famille Skibine réussissait à gagner Paris. Bien que comédien de son état, Boris Skibine, le père de George, fut engagé dans les Ballets de Serge de Diaghilev. Etre mêlé dès son âge le plus tendre à la vie d'une troupe de danseurs, avoir pour camarade de jeux le neveu de Nijinski n'éveilla cependant pas la vocation chez le jeune George. On décida qu'il ferait ses études. Le voici dès l'âge de six ans pensionnaire des Jésuites, dans un collège de la région parisienne. Il y apprend très vite le français, bientôt le latin et le grec, on prévoit pour cet élève doué de brillantes études littéraires. Le destin en décide autrement. A la veille de son baccalauréat, il se trouve brusquement dans l'obligation de gagner sa vie et celle de sa famille : un accident du genou vient de briser définitivement la carrière de danseur de son père. Il quitte les Jésuites pour se présenter à une audition à Tabarin. De la danse, il ne connaît alors que quelques danses folkloriques russes. Ses dons naturels font le reste ; il est engagé et débute dans le fameux French Cancan. Décidant alors de se consacrer à la danse, il se soumet à la discipline classique dans le studio d'Olga Préobrajenska. Il a dix-sept ans : un travail acharné et intelligent va lui permettre de rattraper rapidement le temps perdu. Après des débuts remarqués dans les Ballets de la Jeunesse, à Paris, il fait partie en 1938 de la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo que dirige René Blum. Un an plus tard, la guerre disperse cette phalange. Il a la chance d'être presque immédiatement réengagé dans la troupe du Colonel de Basil, que les gouvernements anglais et français envoient en tournée de propagande en Australie. Tournée mouvementée : la troupe se dissout, Skibine et plusieurs de ses camarades soignent du bétail dans les fermes australiennes... Jusqu'à ce qu'un contrat providentiel vienne les en arracher : la troupe reconstituée s'embarque pour Los Angeles, parcourt les Etats-Unis, le Mexique, l'Amérique du Sud. A la suite de dissensions divisant la cohorte, George Skibine quitte le Colonel de Basil et entre au Ballet Theatre, alors en formation. Mais les Etats-Unis sont en guerre. George Skibine s'engage en 1942 dans l'armée américaine, participe au débarquement en Normandie et à la Libération de Paris, où il entre parmi les premiers. De retour à New York démobilisé, il s'essaie sans grande conviction à divers métiers, jusqu'à ce que la chance, sous les traits de l'imprésario Sol Hurok, lui tende à nouveau la main. Skibine se remet à la barre avec acharnement, et après quelques mois effectue ses nouveaux débuts en Amérique dans la Compagnie Markova-Dolin, en 1946. Il retrouve ensuite pour un an les Ballets du Colonel de Basil : c'est là qu'il rencontre une jeune danseuse, Marjorie Tallchief, avec laquelle il se fiance à la fin de la tournée. Peu après, ils reçoivent chacun de leur côté un télégramme du marquis de Cuevas et sont engagés comme étoiles pour les Ballets de Monte-Carlo. Pendant dix années — jusqu'à leur engagement à l'Opéra de Paris en mai 1957, après une saison de six mois à Chicago — George Skibine et Marjorie Tallchief parcourent le monde. Dès son premier ballet, Tragédie à Vérone, créé en 1949, le chorégraphe n'a pas tardé de s'éveiller en George Skibine. Jusqu'à Concerto, Isoline et Daphnis se manifestait ce qui allait être chez lui la marque la plus constante — et la plus communément reconnue — de ses créations : la musicalité — profonde compréhension et respect du style et de l'esprit de la partition. De fait, il faut pour parler de l'œuvre de Skibine, prononcer tour à tour (ou à la fois) les mots classicisme, romantisme, folklore, expressionnisme, lyrisme... Tout en poursuivant sur nos deux scènes lyriques sa carrière de danseur-étoile (dans Giselle, l'Oiseau de Feu, le Palais de Cristal, Idylle, Annabel Lee, Concerto), George Skibine se voit confier avec le titre de maître de ballet, la supervision générale de tout le travail du corps de ballet de l'Opéra. Après Daphnis et Chloé, de Ravel, ses projets de chorégraphe : le Bal du Destin, de Daniel-Lesur, et un « opéra dansé », en collaboration avec André Jolivet. A l'Opéra-Comique, les Fâcheuses Rencontres, de M. Jarre, et les Sept Péchés capitaux, sur la musique de Kurt Weill. « Je suis heureux, a déclaré George Skibine, de disposer d'un matériel aussi exceptionnel que le corps de ballet de l'Opéra. Techniquement, on peut lui demander n'importe quoi ! Je sais pouvoir attendre de lui, également, de la discipline, et de l'enthousiasme, sans lesquels ne se réalise pas l'indispensable travail en équipe que je souhaite. Donner à des danseurs le plaisir de danser une œuvre me paraît être déjà une réussite car alors ils dansent au lieu d'exécuter, et ils dansent la musique et non avec la musique... »

(revue l’Opéra de Paris n° 17, 4e trimestre 1958)

|

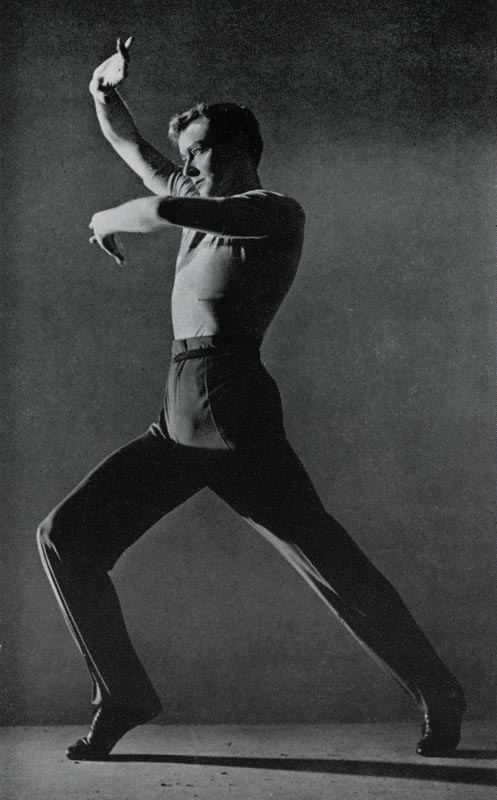

George Skibine en 1963

George Skibine (Ivan Tsarevitch) et Marjorie Tallchief (l'Oiseau de feu) dans l'Oiseau de feu

George Skibine et Marjorie Tallchief dans la création de Conte cruel

|

George Skibine [photo Musica]

George Skibine

Une haute et élégante silhouette, une démarche à la fois souple et lasse... Une allure de grand fauve. Et un visage fin, si fin qu'il en est délicat, animé d'un frémissement immobile révélant la plus extrême sensibilité ; des yeux très clairs, attentifs, mais à quoi ? Car il semble regarder à travers choses et gens : regard étrange qui rétablit, entre l'interlocuteur et lui, une distance que son sourire avait semblé vouloir abolir... Beaucoup de charme, certes, mais un mystérieux je-ne-sais-quoi, avertissant qu'on ne le connaîtra jamais à fond. Peut-être, simplement, l'art subtil d'édifier autour de soi un mur invisible, derrière lequel abriter ses rêves et ses préoccupations... Il y a aussi un mur visible : celui de la belle villa posée sur la colline de Sèvres, où habitent les Skibine : George, sa femme — la danseuse Marjorie Tallchief —, et deux ravissants petits garçons de six ans, les jumeaux George et Alexandre. Jusqu'ici port d'attache trop rarement touché entre deux tournées, la maison de Sèvres devient un foyer, puisque George Skibine a récemment signé son contrat de maître de ballet de l'Opéra de Paris. Ce titre vient couronner une des plus belles carrières qu'ait connues l'histoire de la danse. La retracer, c'est parcourir le globe terrestre, voir se lever le rideau rouge des plus prestigieux théâtres, évoquer presque toutes les grandes compagnies de ballet, et croiser les danseuses et les danseurs les plus célèbres de ce temps... Et, pourtant, cet artiste si amoureux de son art ne le « rencontra » qu'assez tard, et presque par hasard. Contrairement à celle de maint danseur, sa biographie ne commence pas par le classique et émouvant tableau du bébé qui s'agite en cadence dès qu'on ouvre la radio, ce qui fait déceler à un entourage émerveillé des dons éclatants pour la danse. Non ; à seize ans, George est encore un sage élève des Pères Jésuites, dans un collège de la région parisienne, et ses dons sont littéraires plutôt que chorégraphiques : il est brillant en latin, en grec, en français ; tout semble le destiner à des études supérieures. Non qu'il soit tout à fait ignorant des prestiges de la danse ; il a même été mêlé, très jeune, à la vie d'une troupe de ballets, et illustre entre toutes : celle des Ballets Russes de Serge de Diaghilev. Lorsqu'il est né, le 30 janvier 1920, la bataille faisait rage autour de Yasnaya Poliana, en Ukraine ; l’armée rouge assiégeait la ville (à sa tête, se distinguait un certain capitaine Joukov, qui a fait, lui aussi, une assez belle carrière depuis...). Quelques semaines plus tard, Mme Skibine réussissait à s'enfuir avec son bébé, et à gagner Paris, où son mari Boris, ex-comédien, puis officier de l'armée blanche, vint les rejoindre. Il possédait quelques notions de danse, et eut la chance d'être engagé presque aussitôt dans la compagnie de Diaghilev. Le petit George fit donc ses premiers pas dans des coulisses de théâtres, joua à cache-cache, dans les décors, avec le neveu de Nijinski, se fit tapoter la joue par les plus célèbres peintres, compositeurs et danseurs de l'époque, et parcourut l'Europe jusqu'à l'âge de 6 ans. Ses parents décidèrent alors que son éducation était incompatible avec cette vie de nomades, et le mirent en pension. Ses études sont interrompues, à la veille de son baccalauréat, par un accident survenu à son père : un ménisque brisé, c'est, pour un danseur, une carrière brisée. George décide de gagner immédiatement son pain, et le destin, qui va changer sa vie, se manifeste sous la forme laconique d'une petite annonce : « Tabarin demande danseurs ». Pourquoi ne pas essayer ? Les Jésuites l’ont évidemment mal préparé à Tabarin, mais il a un corps harmonieux et des dispositions innées pour la danse. Il est donc engagé, et débute, avec un contrat de 2 000 francs par mois, dans le fameux French Cancan. C'est dans ce « numéro » léger que le futur interprète des grands rôles classiques sent, peu à peu, s'éveiller sa vocation. Il se prend d'amour pour la danse classique, et se met à travailler avec acharnement, pour rattraper son retard, dans les studios des grands professeurs parisiens, notamment chez Olga Préobrajenska. L'année suivante, il fait de timides débuts dans les « Ballets de Paris » de Paul Colin, et, plus tard, se fait remarquer dans les « Ballets de la Jeunesse ». Un soir, Massine le voit danser à Tabarin : sa recommandation et celle de Lifar décident la direction des Ballets de Monte-Carlo à engager le jeune Skibine ; il a dix-huit ans lorsqu'il entre dans cette célèbre compagnie. Les étoiles s'appellent Alicia Markova, Tamara Toumanova, Mia Slavenska, Alexandra Danilova ; les chorégraphes, Massine, Lifar, Balanchine... Une pléiade d'artistes gravite autour de la troupe, dans une effervescence créatrice rappelant celle des Ballets Russes. Pour Skibine, cette période exaltante est, hélas, brève : la guerre disperse la troupe un an plus tard. Il est réengagé par le colonel de Basil, dont la troupe est envoyée, en tournée de propagande, en Australie, par les gouvernements anglais et français. Malheureusement, les relations avec l'Europe — donc les vivres — étant bientôt coupées, la troupe doit se dissoudre, et George Skibine se retrouve alors soigneur de bétail dans une ferme australienne... Un contrat providentiel vient enfin permettre à la troupe reconstituée de s'embarquer pour l'Amérique, et de parcourir les Etats-Unis, le Mexique, l'Amérique du Sud. Skibine quitte le colonel de Basil pour entrer au Ballet Théâtre, alors en formation. Les étoiles en seront Markova, Irina Baronova, Anton Dolin et Skibine lui-même, puisque Fokine lui confie des rôles de premier plan dans « Barbe-Bleue », « Pétrouchka », « les Sylphides ». A New York, où débute avec succès la compagnie, la critique ne ménage pas ses éloges à ce danseur de vingt et un ans, « qui rend, par son art et sa virilité, le rôle des Sylphides plus acceptable que tous les autres danseurs de cette époque... ». Massine lui confie alors le rôle principal de son ballet « Aleko », dans des décors et costumes de Chagall, qui remporte un succès triomphal. Durant toute une saison, il remplace Anton Dolin, tombé malade, dans « le Lac des cygnes », « Princesse Aurore », « la Fille mal gardée »... Le voilà désormais consacré étoile de la danse. Mais les Etats-Unis sont en guerre. Même les sylphes et les princes charmants n'ont plus le cœur à danser : Skibine s'engage dans l'armée américaine, en 1942. Il participera au débarquement en Normandie, puis à la Libération de Paris, où il pénétrera parmi les premiers soldats alliés.

George Skibine [photo Musica]

Il pense avoir abandonné définitivement la danse, et entreprend, sans enthousiasme, divers métiers, lorsqu'il retourne à New York, démobilisé. L'imprésario Sol Hurok, qu'il rencontre un jour, se désespère devant ce renoncement ; il lui offre les moyens de retravailler la danse aussi longtemps qu'il le jugera nécessaire, en échange d'un contrat d'exclusivité lorsqu'il reprendra sa carrière. Skibine se remet donc à la barre, retrouve sa forme en quelques mois, et fait de nouveaux débuts, en 1946, dans la compagnie Alicia MarkowaAnton Dolin : il y danse « les Sylphides », « Casse-Noisette », « Giselle »... Puis, il entre à nouveau, pour un an, dans la troupe du colonel de Basil, et s'y lie très vite d'amitié avec une jeune danseuse à la personnalité attachante, nommée Marjorie Tallchief : elle est fille d'un chef peau-rouge, elle possède une technique déjà brillante, et une merveilleuse finesse de lignes. A la fin de la tournée aux Etats-Unis, ils sont fiancés, mais c'est au sein d’une autre compagnie qu'ils se marieront. La fièvre règne à Monaco : le marquis de Cuevas vient de prendre la direction des Ballets de Monte-Carlo, et prépare une saison éclatante. George et Marjorie reçoivent, chacun de leur côté, un télégramme les y invitant comme étoiles ; on devine leur joie devant cette heureuse coïncidence... A Monte-Carlo, où ils débarquent en juillet 1947, leurs noms s'inscrivent sur une affiche déjà scintillante : Yvette Chauviré, Rosella Hightower, Ethery Pagava, André Eglevsky, Youly Algaroff. « Aubade », que dansent ensemble George et Marjorie, marque le début d'une collaboration artistique aussi étroite que le sera leur union. Ils se marient le mois suivant, lors de la saison vichyssoise, et donnent, depuis cette date, à la ville comme à la scène, une image fort séduisante du « couple idéal »... Jusqu'à leur engagement à l'Opéra de Paris, en mai 1957, George Skibine et Marjorie Tallchief demeurent les plus fidèles étoiles du marquis de Cuevas : dix ans de tournées et de succès internationaux. Parmi les nombreuses interprétations de Skibine, toujours chaleureusement saluées par la critique et le public — car, chez lui, le danseur se double d'un acteur remarquable —, se détachent « Giselle », « la Somnambule », « Ines de Castro », « le Beau Danube », « Scaramouche », « Sébastian », et les ballets où Skibine danseur s'est fait l'interprète de Skibine chorégraphe : « Tragédie à Vérone », « Anabel Lee », « le Prisonnier du Caucase », « Idylle »... Car c'est sous l'égide du marquis de Cuevas que le chorégraphe s'éveilla en George Skibine. Les arguments pittoresques dont usa le marquis pour convaincre son étoile sont entrés dans la petite histoire. Il le fit venir dans sa chambre où il était alité, et occupé à confectionner une soupe à l'ail sur un réchaud électrique posé sur ses couvertures : « Tu vois, déclara-t-il à Skibine, je la fais moi-même, ma soupe ; toi, tu dois faire un ballet. » Le raisonnement paraissant peu ébranler Skibine, Cuevas ajouta : « Lorsque tu danses, tu fais presque une nouvelle chorégraphie sur celle qu'on t'a apprise ; tu peux, tu dois me faire un ballet. Réfléchis, essaie ! » Skibine alla demander conseil à son beau-frère Balanchine (alors époux de la danseuse Maria Tallchief, sœur de Marjorie). « Ecoute la musique ! dit Balanchine — Et ensuite ? — Ecoute encore la musique ! — Et ensuite ? — Ecoute encore la musique, vingt ou trente fois de suite, et si, alors, tu ne sais pas ce que tu veux faire, renonce définitivement : tu n'es pas chorégraphe ! » Skibine était chorégraphe, puisque l'audition du « Roméo et Juliette » de Tchaïkovski sut lui inspirer son premier ballet, « Tragédie à Vérone », créé en 1949. Dès cette première œuvre se manifestait une qualité qu'on retrouvera ensuite dans les créations les plus diverses de Skibine : la musicalité, c'est-à-dire une parfaite intelligence et un profond respect du style et de l'esprit de la partition. « La musique sera écrite avant la chorégraphie, a répondu Skibine à une enquête sur les méthodes créatrices de quelques grands artistes. C'est elle qui inspirera le ballet. On n'obtient jamais d'harmonie parfaite, si la musique est composée d'après une chorégraphie déjà écrite. La partition n'est plus qu'un fond sonore soutenant une action mimée. J'arrive à ma première répétition avec un plan et une idée de style, mais les pas et les combinaisons du groupe me sont inspirés par mes interprètes, selon leur personnalité et leurs possibilités techniques. Mon but essentiel est de réaliser une liaison complète entre la musique, les rythmes et l'ensemble de toutes les figures plastiques qui doivent exprimer ma pensée... » Cette recherche d'une harmonie avec le style des œuvres musicales fort variées qui l'ont inspiré incite Skibine à refuser l'étiquette d'un « style chorégraphique » défini, donc limité. « Quel est le style de Fokine, demande-t-il, entre « les Sylphides » et « les Danses Polovtsiennes du Prince Igor » ? Il faut, en effet, pour rendre compte de l'œuvre de Skibine, parler de classicisme, de romantisme, de folklore, de lyrisme, d'expressionnisme... Son second ballet, « Anabel Lee », fut créé en 1952 (il est entré, l'an dernier, au répertoire de l'Opéra-Comique). Vinrent ensuite, toujours chez Cuevas, « le Prisonnier du Caucase » (1952), resté, depuis, une des valeurs sûres de la compagnie ; « l'Ange gris » (1953), « Idylle » (1953), un de ses plus vifs succès, inscrit au répertoire actuel de l'Opéra ; « Retour » (1954), « la Reine insolente » (1954), « Achille » (1955), et « Pastorale » (1956). En 1955, Skibine régla aussi plusieurs parties du « Roméo et Juliette » de Berlioz, présenté dans la cour du Louvre. Ses débuts à la Réunion des Théâtres Lyriques Nationaux ont été marqués par la retentissante création du « Concerto » de Jolivet ; il y a signé, depuis, « les Fâcheuses Rencontres » (ballet de Maurice Jarre, créé au Festival d'Edimbourg 1958, et repris salle Favart), puis, les variations d'Antinéa dans « l'Atlantide », de Tomasi, et le ballet d' « Isoline », de Messager. La création de son « Daphnis et Chloé », dans les décors et costumes de Chagall, a été un succès à l'Opéra. Parmi ses projets les plus chers : « le Bal du destin », de Daniel-Lesur, un « opéra dansé », en collaboration avec André Jolivet, les « Sept Péchés capitaux », de Kurt Weill... Tout ceci n'empêchant pas George Skibine de poursuivre sa carrière de danseur étoile sur nos deux scènes nationales, où il interprète ses propres ballets, mais aussi « Giselle », « l'Oiseau de feu », « le Palais de Cristal », « Suite en blanc ». Disposer du meilleur corps de ballet du monde n'est pas un mince honneur pour un chorégraphe ; George Skibine l'apprécie à sa valeur, et se montre heureux de sa nomination. Il n'est nullement inquiet quant aux possibilités techniques de ses interprètes, sachant pouvoir leur demander, dans ce domaine, « n'importe quoi »... Ses préoccupations concernent davantage la discipline et l'enthousiasme, nécessaires au travail en équipe, qu'il souhaite réaliser au Palais Garnier. Il a su merveilleusement obtenir ces qualités des danseurs de l'Opéra-Comique ; nul doute qu'il y parvienne avec ceux de l'Opéra... Pour lui, l'essentiel est, d'abord, de donner à ses interprètes un réel plaisir à danser leurs ballets : « car, alors, ils dansent au lieu d'exécuter, et ils dansent la musique et non avec la musique... », conclut le nouveau maître de ballet de l'Opéra, avec un regard un peu rêveur, perdu, peut-être, dans un monde idéal d'harmonie et de beauté...

(Sylvie de Nussac, Musica disques, août 1959)

George Skibine, caricature de Bib [Georges Breitel]

|