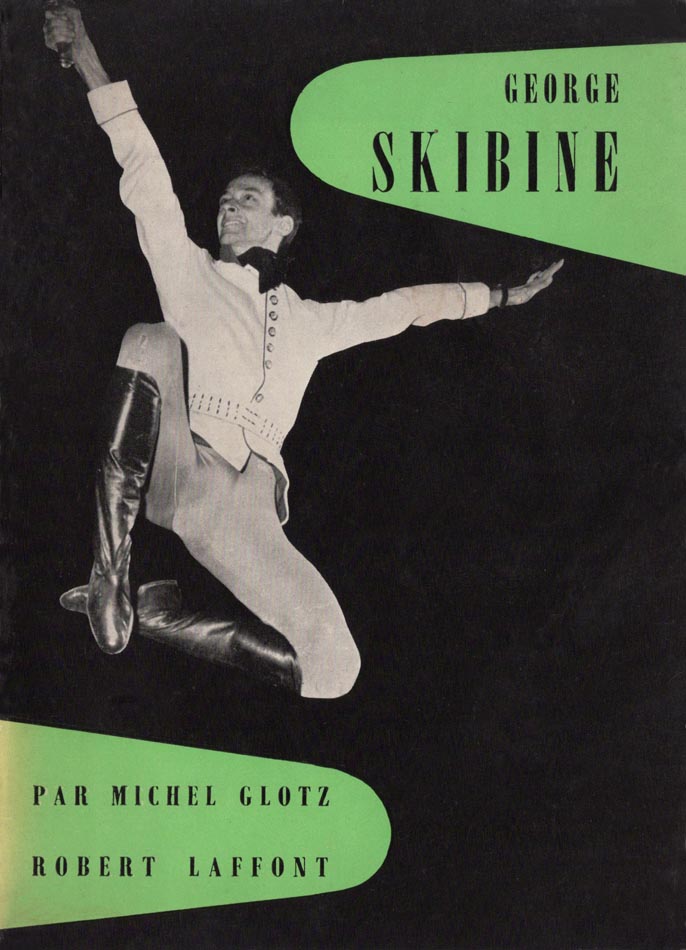

Collection « Danseurs de notre temps »

Leur vie, leurs luttes et leurs succès

Dirigée par Michel Glotz et Claude Baignères

MICHEL GLOTZ

GEORGE SKIBINE

Robert Laffont

30 rue de l’Université

Paris

1955

TABLE DES MATIÈRES

ENFANCE AUPRES DES BALLETS RUSSES DE DIAGHILEV

DE CHEZ LES JESUITES A TABARIN

GUERRE, CHOMAGE ET GRANDS DEPARTS

AVEC LE COLONEL DE BASIL EN AUSTRALIE ET AMERIQUE

AVEC FOKINE AU BALLET THEATRE PUIS SERGENT-CHEF DANS L'ARMEE AMERICAINE

ETOILE ET MARI D'ETOILE DANS LA COMPAGNIE DU MARQUIS DE CUEVAS

LE CHOREGRAPHE, SON ŒUVRE ET

SES IDEES

L'HOMME, SA FAMILLE ET SES

DISTRACTIONS

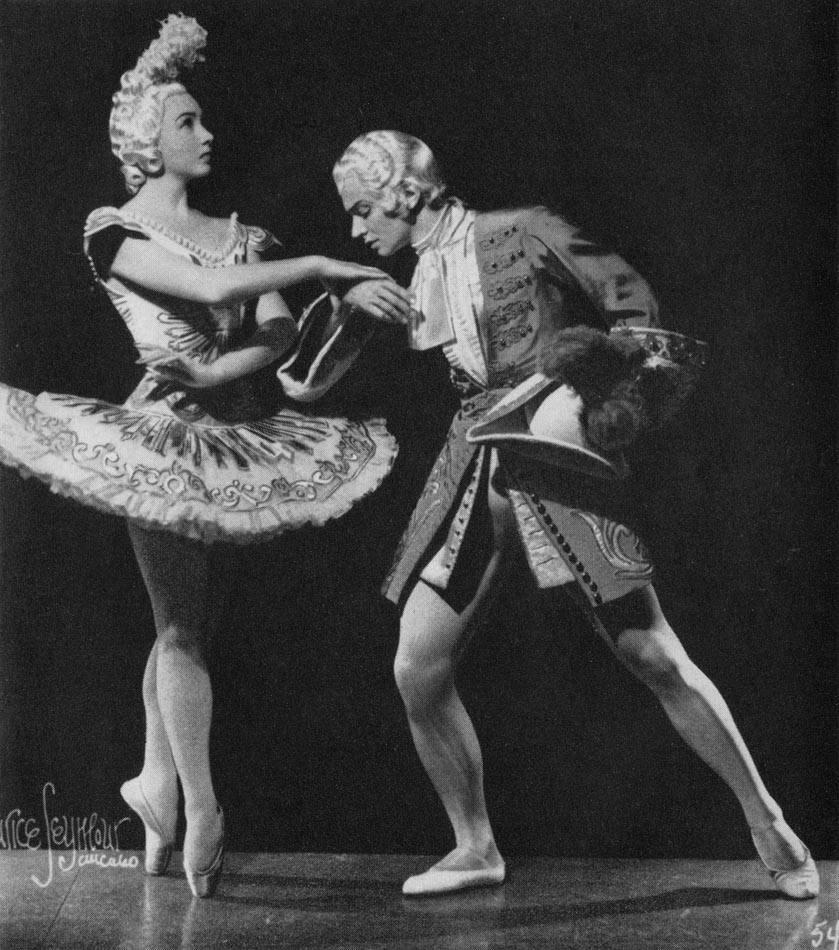

George Skibine en 1951 dans le pas-de-deux de Don Quichotte, sur la musique de Minkus. Il s'agit là d'un ballet très brillant où seules comptent les bases de la danse classique. Skibine est très attaché à ce rôle qu'il a beaucoup dansé, et qu'il danse maintenant avec Marjorie Tallchief. [photo Lido]

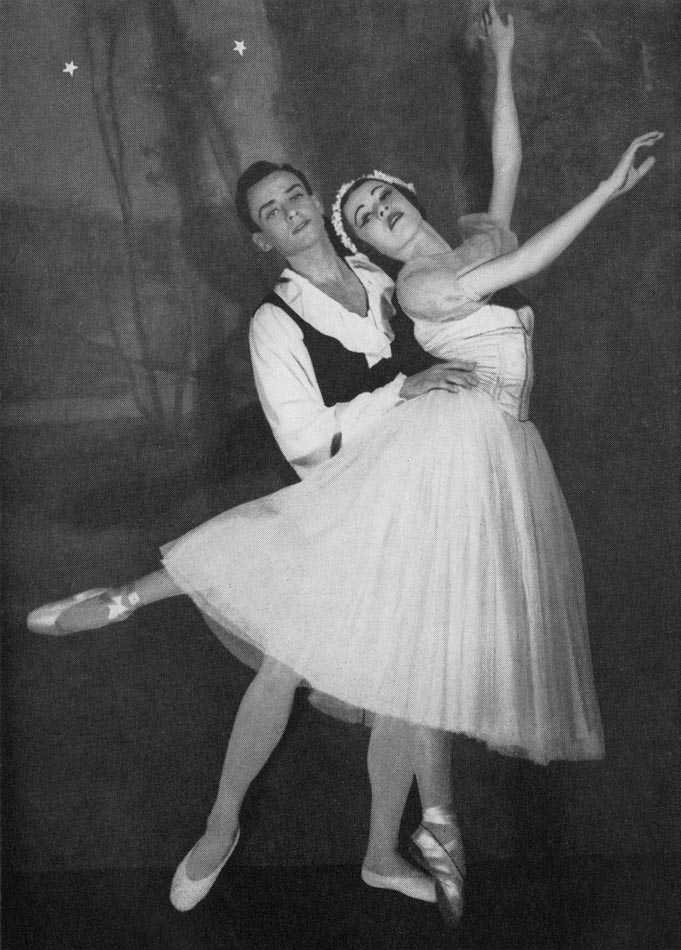

George Skibine et Marjorie Tallchief dans Idylle en janvier 1954. C'est peut-être de tous les ballets, celui qui a obtenu le succès le plus unanime. Dans la critique comme dans le public, cette création a été accueillie avec un réel enthousiasme. Tant dans la carrière de Marjorie Tallchief, que dans celle de danseur et de chorégraphe de Skibine, elle revêt une importance toute particulière. [photo Lido]

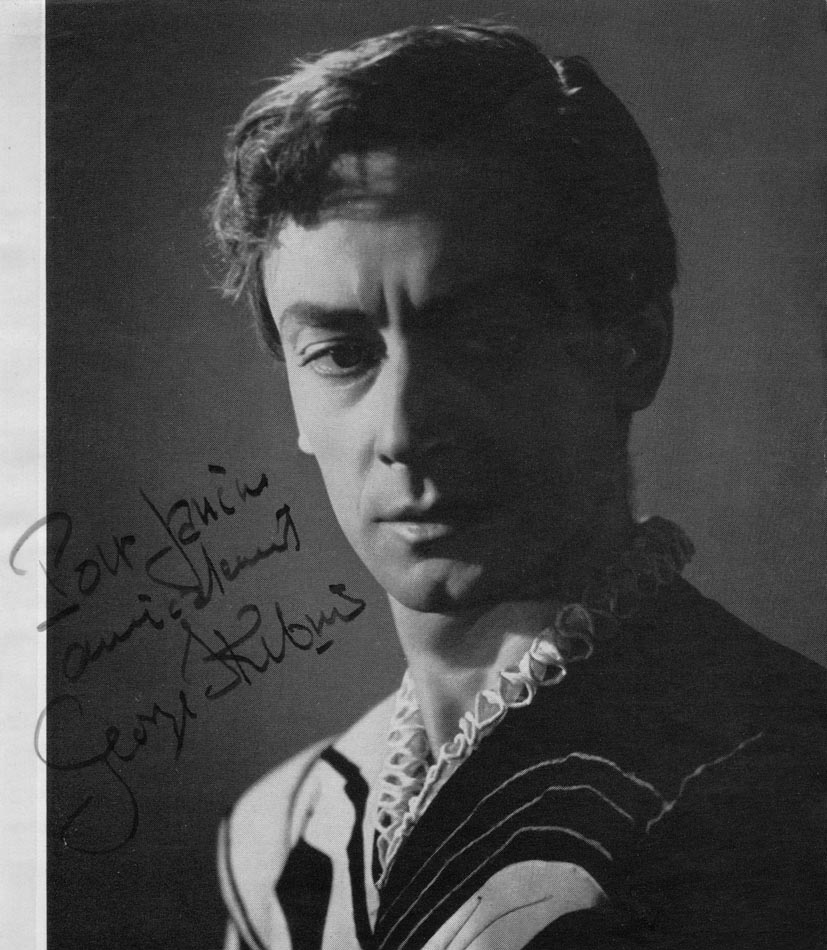

On a dit que George Skibine qu'il était avant tout un danseur "noble", doué d'une tête expressive, et d'un sens artistique exceptionnel. Danseur et chorégraphe, il l'est tout à la fois. L'air lointain qu'il a souvent est celui d'un homme dont l'esprit est tout entier absorbé par son art. [photo Madame d'Ora]

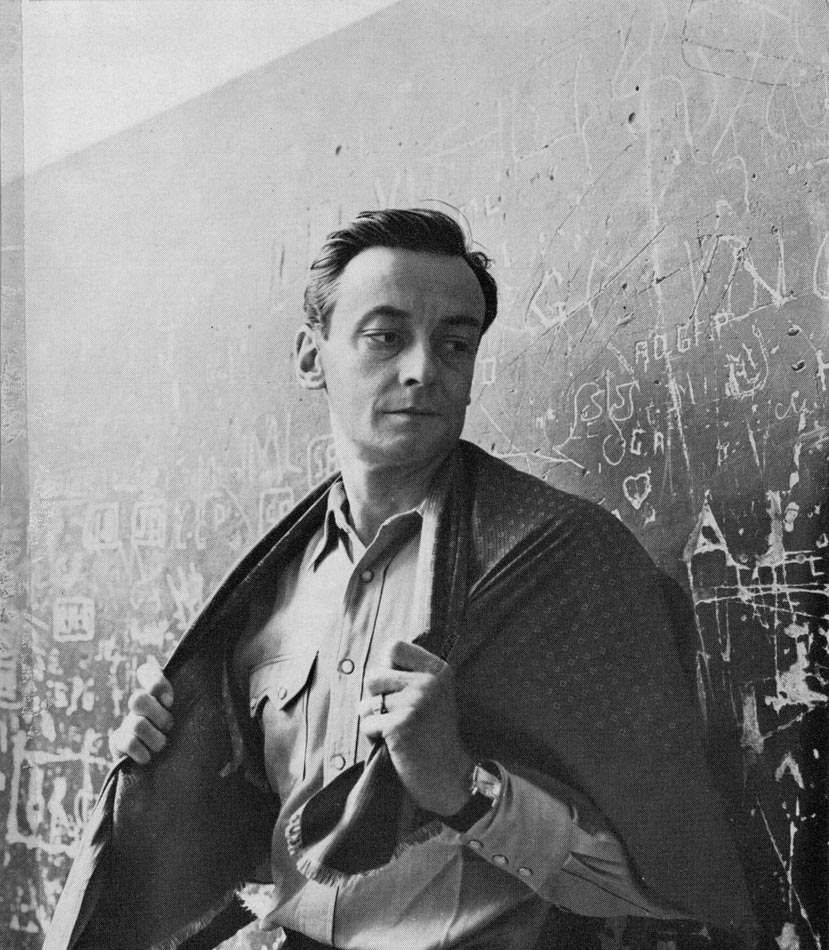

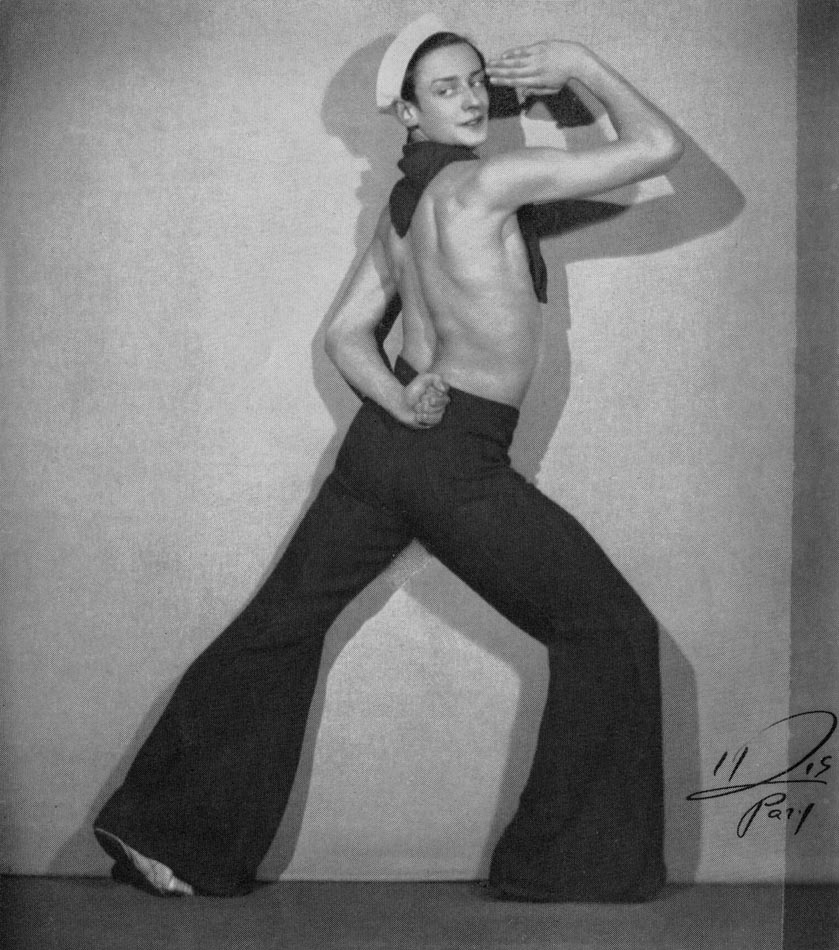

George Skibine a dix-sept ans sur cette photo. Ses débuts dans la danse sont tout récents. Il avait seize ans quand son père subit un accident et dut renoncer à sa carrière de danseur. George abandonne alors ses études classiques et décide d'aider ses parents. Sans avoir jamais dansé, il est engagé à Tabarin. [photo Studio Iris]

ENFANCE AUPRES DES BALLETS RUSSES DE DIAGHILEV.

Les grands destins se rencontrent parfois à la croisée des chemins...

Celui qui devait devenir l'actuel maréchal soviétique Joukov, à ce moment-là capitaine de cavalerie, prenait d'assaut la ville de Yasnaya Poliana en Ukraine, quand au même moment, dans cette même ville, venait au monde George Skibine, le 30 janvier 1920. Boris Skibine, son père, officier de cavalerie de l'armée blanche, était en déroute, quelque part à travers l'Ukraine.

George Skibine eut une naissance tumultueuse, un peu dans le goût de celle de Chateaubriand ou de quelque romantique échevelé : le bombardement faisait rage quand le nouveau-né poussa ses premiers cris. Personne n'osait s'aventurer dans les rues de la ville assiégée.

Sans nouvelles de son mari pendant quelque temps, Mme Skibine veilla sur son enfant durant ses premières semaines. D'origine belge, elle réussit à se procurer toutefois des faux papiers : ceux-ci, après des aventures incroyables et qui ne seraient pas déplacées dans le plus étrange des romans policiers, permirent à George Skibine et à sa mère de sortir de Russie et de rejoindre finalement leur père et mari à Paris. De cela, George Skibine, encore tout bébé, ne se souvient plus du tout.

En Russie, son père avait suivi les cours de l'Ecole dramatique et était devenu acteur. Evidemment, le fait d'être comédien de langue russe ne pouvait guère lui servir à gagner sa vie en France. Aussi fut-il heureux de pouvoir entrer, grâce à quelques connaissances rudimentaires de la danse, dans la troupe des Ballets Russes de Serge de Diaghilev, au sein du corps de ballet.

C'est ainsi que le petit George, appelé Yufa par ses parents, vécut avec ceux-ci en nomade, déjà habitué à suivre une compagnie de ballets dans ses pérégrinations. La troupe avait trois principaux ports d'attache : Paris, Londres et Monte-Carlo. A mesure que le petit garçon grandissait, il venait de plus en plus au théâtre où, des coulisses, il assistait aux représentations et aux répétitions. C'est là qu'il se souvient encore d'avoir connu Mme Nijinska, sœur de l'illustre Nijinski, Massine et Balanchine, devenus depuis si célèbres.

Yufa avait un compagnon de jeu, Léon Nijinski, fils de Mme Nijinska. Avec lui, courses effrénées dans les cintres, parties de cache-cache à travers les décors allaient bon train. Et bien souvent, les enfants se faisaient tirer les oreilles par les machinistes bousculés par deux petits ouragans ou dérangés par eux dans leur travail.

C'est là que Yufa s'habitua à l'atmosphère du théâtre et d'une compagnie de ballets, là qu'il connut ses premiers plaisirs visuels, là qu'il eut sa première formation artistique. Mais personne dans sa famille, ni lui-même, ne songeait un instant à la possibilité pour lui d'embrasser une carrière artistique, en particulier celle de danseur.

Pourtant, c'était l'âge d'or du ballet : Derain, Picasso, Léger étaient les décorateurs habituels. Poulenc, Auric, Stravinsky composaient des musiques de ballet.

Les premiers souvenirs très nets qu'ait gardés George du ballet datent de l'âge de quatre ans, quand il allait avec sa mère aux matinées du dimanche à Monte-Carlo. Il habitait Beausoleil, à côté de la gare du funiculaire de la Turbie, et avait pour occupation principale de donner en même temps que le chef de gare le signal du départ du funiculaire, ce qui l'amusait énormément.

Arrivé à l'Opéra de Monte-Carlo, Yufa refusa énergiquement de regarder le premier ballet, « le Lac des Cygnes ». Le second ballet lui rappela la toile de Jouy dont était tendue sa chambre ; il se souvient que Dolin arrivait en ascenseur entre deux haies de roses.

Le dernier ballet était « Schéhérazade ». De celui-ci, le souvenir resta vivant chez l'enfant : il posa de nombreuses questions à sa mère, ravie de l'intérêt qu'il portait à une œuvre artistique. En réalité, c'étaient surtout les armures brillantes et les sabres du Shah qui l'impressionnaient. Parmi les nègres massacrés par le Shah, sa mère lui en désigna un et lui dit : « Tu vois, celui qui est mort dans l'escalier, c'est ton père. » Le petit garçon n'en ressentit aucune douleur. Bien au contraire, il était ravi de sortir du théâtre car c'était le moment où il allait acheter des gâteaux toutes les semaines avec sa mère. Rentré à la maison, il demanda si le dîner était servi. « Non, répondit sa mère, nous attendons ton papa. » A quoi, pour prouver qu'à cet âge on est sans cœur, Yufa répliqua : « Puisque papa est mort sur l'escalier, il ne faut pas l'attendre » !!! Il reçut sur-le-champ une gifle, accompagnée d'explications détaillées pour lui faire comprendre l'illusion théâtrale et la démarcation entre la réalité et le théâtre. Cela, il ne l'oublia jamais. Quand le petit garçon eut atteint ses six ans, ses parents décidèrent de lui faire faire des études et de commencer vraiment son éducation. Il leur était impossible de l'assurer eux-mêmes, dans leur vie de nomades. Aussi, prirent-ils la résolution de mettre leur fils en pension.

***

DE CHEZ LES JESUITES A TABARIN.

C'est ainsi que le petit George Skibine, âgé de six ans, fut inscrit chez les Pères à Saint-Joseph de Vincennes. Il parlait couramment le russe et très mal le français. Peu à peu, il s'habitua à cette nouvelle vie. Il avait quitté non seulement ses parents, ses amis de chez Diaghilev, mais toutes ses habitudes d'enfant. Plus encore, il devait vivre au milieu d'inconnus qui parlaient une langue presque étrangère à ses oreilles.

Mais le petit George avait, comme la plupart des Slaves, des facilités d'adaptation et il se lia vite d'amitié avec ses jeunes camarades.

En peu de temps, il parlait et écrivait le français très couramment. Il était bon élève et réussit même, au cours d'un examen, à gagner une bourse. Cela facilita beaucoup ses études au collège Albert-de-Mun à Nogent, où il fut inscrit au bout de quelques années par ses parents.

George Skibine y fit presque toutes ses études classiques. Pendant les vacances, il rejoignait la compagnie de Diaghilev. Quand celui-ci mourut, son père fit des saisons dans plusieurs théâtres et c'est là que George le retrouvait à l'occasion de ses vacances.

Celui-ci continuait à être un excellent élève. Il avait opté pour l'étude du latin et du grec et se dirigeait nettement vers une formation littéraire.

En 1936, c'est-à-dire au moment où George entrait en première, son père tomba malencontreusement et se brisa le ménisque d'un genou. A cette époque, on n'opérait pas aussi facilement les ménisques que de nos jours et surtout il n'était pas question de reprendre, après les soins, une activité normale de la jambe touchée.

Boris Skibine atteint d'une fracture du ménisque, était hors d'état d'exercer son métier de danseur et la famille se trouva de ce fait dans une situation matérielle effroyable. George, mis au courant, n'hésita pas longtemps ; il résolut de ne plus être à la charge de ses parents et même de les aider par tous les moyens possibles.

A seize ans, un an avant de passer son baccalauréat, il quittait le collège Albert-de-Mun à Nogent, et débarquai un beau matin à Paris, en quête d'une situation. Son ambition était de devenir marin. Mais outre les difficultés pour trouver une place, il y avait le gros inconvénient suivant : il fallait commencer par être mousse, c'est-à-dire par ne pas gagner d'argent. Vite, cette vocation dut céder la place à des idées plus rémunératrices. Il avait bien songé à la danse, mais qui voudrait d'un amateur comme lui ? Amateur, il l'était. Depuis qu'il était enfant, il n'avait cessé d'interpréter des danses folkloriques russes que son père et ses grands amis chez Diaghilev lui avaient apprises. Quand il venait à Paris en vacances, il allait souvent dans des sociétés russes ou chez des amis faire des exhibitions de ces danses. Il était très admiré et tout le monde tombait d'accord pour le trouver très doué. Mais de là à gagner sa vie en utilisant ces dons, il y avait un pas difficile à franchir.

Or, il apprit par hasard que la direction du célèbre cabaret parisien Tabarin demandait des danseurs pour la première fois depuis la fondation de cette maison. Jusque-là, seules les femmes y dansaient. Yufa Skibine s'y précipita. On lui demanda de venir passer une audition devant le directeur, M. Sandrini, ancien danseur et fils d'un ancien directeur de l'Opéra. Yufa passa effectivement l'audition devant ce juge sévère qui, satisfait, accepta de l'engager.

Aussitôt, Yufa vint répéter avec Berger pour danser avec ses trois camarades-hommes dans le French Can Can. Edmond Linval et Audran, le futur mari de Ludmila Tchérina, qui devait se tuer dans des conditions si dramatiques, étaient deux de ses camarades. Quelques jours après l'audition, Sandrini fit venir le jeune Skibine dans son bureau et lui dit :

— Combien voulez-vous gagner par mois ?

— Je n'ai aucune idée là-dessus, répondit Yufa.

— Eh bien, je vous donnerai mille cinq cents francs.

— Très bien, Monsieur, merci !

Et il quitta la pièce, enthousiasmé par cette offre qui représentait pour lui le Pérou, la fortune.

Enfin, il allait pouvoir aider dignement ses parents dans l'embarras, avoir lui-même une vie agréable. Il était fier comme un enfant d'annoncer cette nouvelle à sa famille.

Le lendemain, il passa au bureau directorial pour signer son contrat préparé : quand il vit sur le contrat inscrit en toutes lettres à la place des mille cinq cents francs, deux mille francs, il s'exclama :

— Ce n'est pas le mien ! nous étions convenus de mille cinq cents francs !

Et il eut la stupéfaction d'entendre Sandrini répliquer :

— Si, c'est le tien. Je pensais que tu allais marchander les mille cinq cents francs. Comme tu ne l'as pas fait, je te donne deux mille !

Ce fut une bonne journée pour le jeune artiste qui rayonnait d'espoir avec sa nouvelle carrière si bien engagée.

Il travaillait effectivement à Tabarin toutes les nuits, de minuit à deux heures du matin, et avait donc toute la journée et la soirée libres. Prenant goût à son nouveau métier, Yufa a s'intéressait de plus en plus au théâtre, à l'atmosphère des coulisses, à la vie d'artiste et il décida de devenir danseur, mais un vrai danseur, un danseur classique.

***

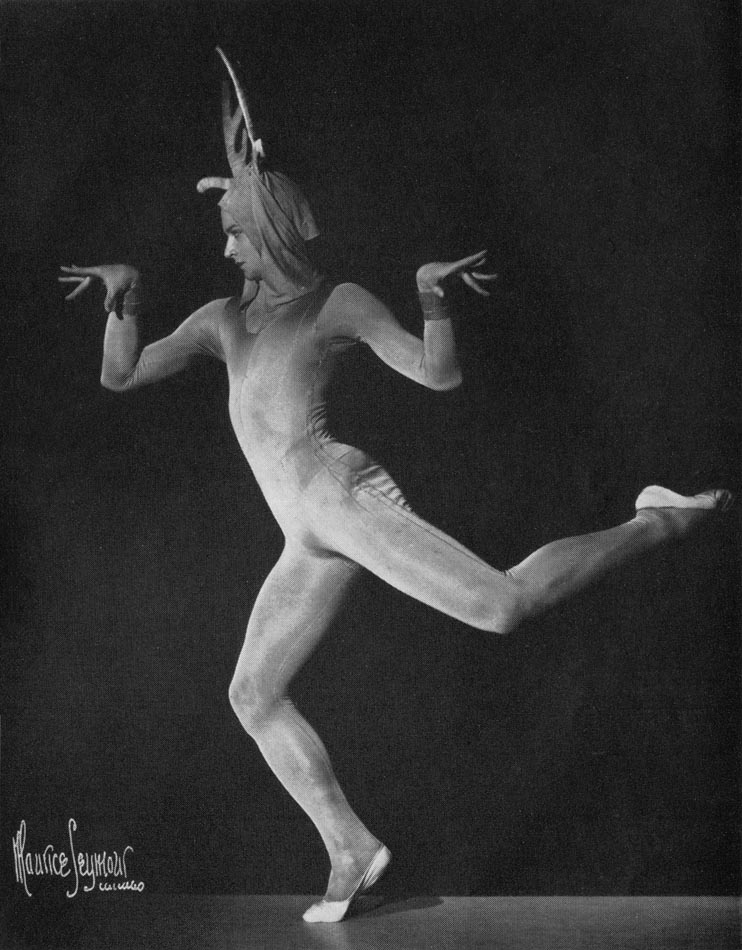

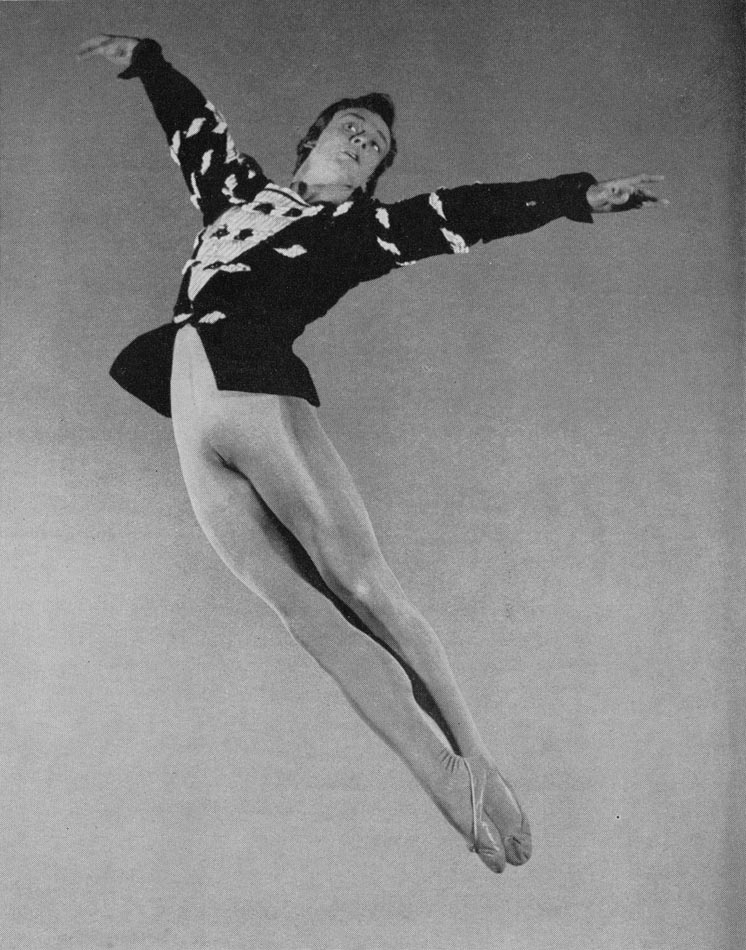

George Skibine dans son premier rôle à Monte-Carlo, le Cerf de la 7e Symphonie. Après avoir travaillé avec son père, Preobrajenska et Lifar, après avoir fait partie des Ballets de la Jeunesse et tout en demeurant à Tabarin, George Skibine s'est fait connaître du monde de la danse. En avril 1938, Massine l'engage dans le Corps de Ballet de Monte-Carlo. C'est là qu'il fit son réel apprentissage. [photo Maurice Seymour]

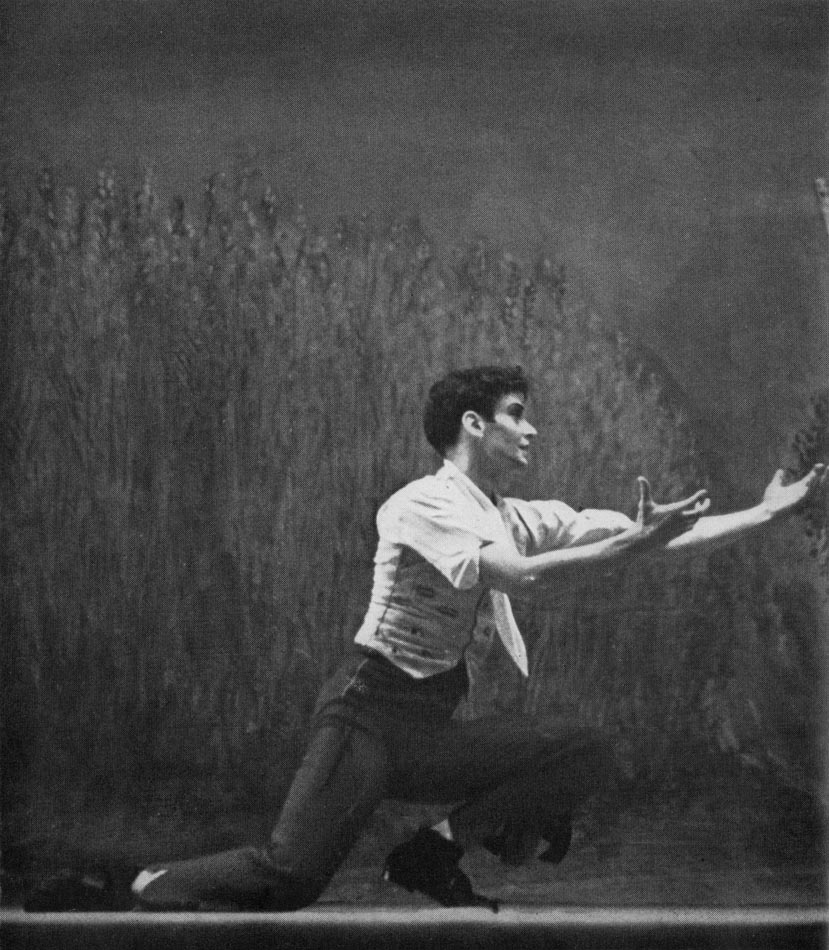

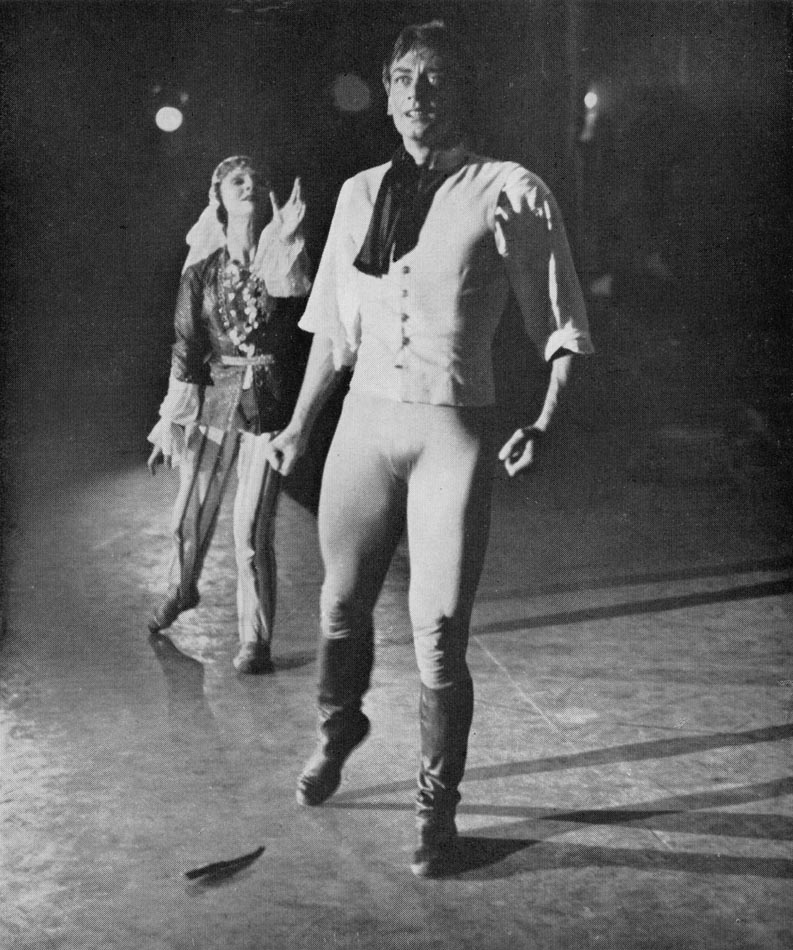

George Skibine dans le rôle d'Aleko, que Massine monta pour le Ballet Theatre au Mexique. Chance immense pour un si jeune artiste : Massine le choisit pour le rôle principal aux côtés de Markova, d'Hugh Land et d'Antony Tudor. Le succès du ballet fut immense. [photo Fred Fehl]

DEBUTS D'UN DANSEUR CLASSIQUE.

Plein de courage et d'ardeur, George Skibine commença alors à apprendre les bases de son nouveau métier. Il devint l'élève, outre de son père, de la célèbre Mme Olga Preobrajenskaïa au Studio Walker. Il ne pouvait tomber dans de meilleures mains pour acquérir une formation classique, celle d'une véritable école académique de la danse.

Peu de temps après, il parvenait à se faire engager aux Ballets de Paris de Paul Colin, tout en gardant son emploi à Tabarin. Il réussit enfin à obtenir une faveur encore plus convoitée : être engagé par René Blum aux célèbres Ballets de Monte-Carlo, et cela grâce à Serge Lifar qui voulut bien lui donner une lettre de recommandation, en souvenir de son amitié avec Boris Skibine, du temps des Ballets de Diaghilev.

Bien que lié par un contrat à Tabarin, George reçut du bienveillant M. Sandrini l'autorisation de quitter Paris et de se rendre à Monte-Carlo. On ne pouvait pas être un directeur plus compréhensif avec les artistes.

Bref, George arriva à Monte-Carlo dans le corps de ballet. Avoir accepté cette place enviée était déjà, de sa part, assez osé, d'autant plus qu'il n'avait encore que de très rudimentaires connaissances chorégraphiques.

Il espérait toutefois, en attendant de faire des progrès, passer inaperçu au milieu de tous les artistes qui composaient le corps de ballet.

C'était compter sans l'esprit d'observation du maître de ballet, le fameux Fokine, qui, en très peu de temps, parvint à identifier « celui qui ne savait rien ». Aussitôt que Fokine fut convaincu de l'ignorance du jeune Skibine, il le mit à la porte séance tenante et notre jeune héros n'eut plus qu'à reprendre le train deux mois après son arrivée, en direction de Paris. A peine de retour, il se rendit à Tabarin et M. Sandrini, décidément « bon enfant », voulut bien le reprendre dans sa troupe. Ainsi se terminait la première carrière de George Skibine dans une grande compagnie de ballets.

Mais ce choc, car c'en fut un pour lui, l'avait fait réfléchir, avait été profitable. Il avait compris combien la danse était un art difficile, et que six mois d'efforts ne suffisaient pas pour devenir un danseur digne de ce nom. Il comprit aussi qu'ayant commencé à travailler très tard, à seize ans, il lui faudrait, encore plus qu'à un autre, de l'acharnement et du courage au travail pour rattraper le temps perdu.

C'est avec des forces nouvelles qu'il se remit à une stricte discipline classique, toujours sous l'éminente direction de Mme Preobrajenskaïa et de son père. Il alla aussi travailler les adages avec Alexandre Volinine.

Serge Lifar cherchait à ce moment un jeune danseur pour monter ses chorégraphies sur un modèle. En effet, il désirait une sorte de mannequin de la danse pour l'aider dans son travail plastique, dans son invention de chorégraphe. Il prit Yufa et commença bien vite à monter sur lui quelques-unes de ses futures créations. Nicolas Stein tenait le piano. Lifar, son modèle et son pianiste travaillaient tous les soirs, de sept à onze heures. C'est là que furent créés, en 1937, dans l'imagination de Lifar, quelques-uns de ses plus beaux ballets : « Icare », « David triomphant », « le Cantique des Cantiques ». Beaucoup d'amis de Lifar venaient le rejoindre dans son studio, compositeurs, peintres, critiques, écrivains. Ce fut une des périodes les plus intéressantes de la vie du jeune Skibine. Non seulement le danseur ne pouvait que s'améliorer au contact d'un Lifar, mais le futur chorégraphe apprenait ainsi les bases de son métier. Il se cultivait esthétiquement au contact de cette pléiade d'artistes et voyait surtout les phases de la naissance d'un ballet, de sa genèse, d'après l'exemple d'un des plus illustres chorégraphes de l'époque.

Un des peintres qui assistaient souvent aux séances du soir, Barette, et plusieurs compositeurs, parmi lesquels Claude Delvincourt, Marcel Delannoy et André Jolivet, eurent l'idée ingénieuse de fonder une compagnie de ballets de jeunes et donnèrent en effet naissance aux Ballets de la Jeunesse. Les étoiles-hommes portaient des noms devenus depuis tous célèbres : Yuly, Algaroff, Audran et Skibine. Mais aucun d'eux n'avait encore dix-huit ans...

Après une période d'organisation et de travail intensif, les Ballets de la Jeunesse débutèrent Salle Pleyel, à Paris, et furent reçus avec enthousiasme par le public et les critiques. Jean-Louis Vaudoyer fut particulièrement bienveillant à l'égard de cette compagnie : George Skibine se fit vivement remarquer ; on parla même de lui comme d'une « vraie étoile », ce qui l'impressionna beaucoup. Il est juste de reconnaître qu'il avait fourni un énorme effort et que ses progrès étaient considérables.

Au même moment, les Ballets de Monte-Carlo connaissaient des changements administratifs et artistiques. Massine succéda en fait à Fokine. Un soir, Massine vint à Tabarin où George travaillait toujours entre minuit et deux heures du matin. Il le vit danser, l'observa attentivement et décida intérieurement de l'engager. La recommandation de Lifar acheva de décider la direction des Ballets de Monte-Carlo : en avril 1938, George Skibine était engagé par cette compagnie.

***

En un an et demi, c'était la seconde fois qu'il entrait dans la compagnie des Ballets de Monte-Carlo. Mais cette fois, sa position était très supérieure. Il avait acquis une base classique à force de volonté et de travail et avait de sérieuses qualités artistiques à son actif.

Son père était ravi de cet engagement et beaucoup plus satisfait de voir son fils entrer dans le corps de ballet d'une grande compagnie qu'être étoile d'une compagnie improvisée.

Pour George commençait une période de travail intensif. La compagnie de Monte-Carlo comprenait une troupe magnifique, composée en grande partie de jeunes et d'étoiles aux noms glorieux : Tamara Toumanova, Alicia Markova, Danilova, Slavenska, Léonide Massine, Serge Lifar.

Les chorégraphes étaient successivement : Balanchine, Massine et Lifar. Un jour, ce dernier déclara au jeune Skibine : « Tu vois, nous sommes avec Massine et Balanchine les trois grands de la danse. Il nous faut quelqu'un pour nous succéder. Tu seras celui-là... »

Le travail commençait le matin, à huit heures, avec les classes données par Mme Sédova. Il y avait une interruption des répétitions pour le déjeuner et le travail se poursuivait tard dans la nuit. On montait à la fois quinze grands ballets et il est compréhensible que les emplois du temps de la compagnie aient été surchargés. George Skibine n'avait aucun grand rôle dans les nouveaux ballets, mais il vécut néanmoins une des époques fantastiques de sa vie. Parmi les principaux ballets en répétition, on pouvait relever la « Septième Symphonie » de Beethoven, « l'Epreuve d'Amour », « les Gaietés Parisiennes », « Don Juan », « Saint François », la « Première Symphonie » de Chostakovitch.

Un groupe incroyable de talents célèbres suivait le travail de la troupe, évoluait autour d'elle, peignait, dessinait et composait pour elle. Boris Kochno, Christian Bérard, Hindemith, Matisse, Derain et d'autres encore.

Le premier rôle de George fut celui du cerf dans la « Septième Symphonie » de Beethoven. Le jour de la première à Monte-Carlo, on s'aperçut que Bérard avait totalement oublié de faire une maquette pour son costume de cerf. Massine le fit observer au célèbre décorateur qui, sans s'émouvoir, dit à Skibine de paraître en scène nu avec les cornes du cerf sur la tête. Finalement, George mit un maillot académique et ses cornes. Pendant que le premier tableau était en cours, Bérard découpait encore les tuniques pour le second.

Le rôle du cerf fut un succès pour George. Les critiques remarquèrent sa très bonne élévation, l'harmonie de son corps, son sens artistique, au point que le directeur de la compagnie, René Blum, décida de lui donner un rôle plus important et de lui faire danser « l'Après-Midi d'un Faune ».

Quand il s'en souvient, Skibine trouve que c'était imprudent, qu'il n'était pas encore prêt à affronter un rôle pareil. Au lever du rideau, le trac le saisit et il trembla tant que les grains de raisin qu'il portait sur la tête tombèrent dans la mer. Cependant tout se passa bien, avec succès. Au point que Massine décida de lui confier le rôle principal dans « Saint François d'Assise », sur la musique d'Hindemith. Mais Yufa n'était que membre du corps de ballet et les étoiles de la compagnie refusèrent de danser, si le rôle principal n'était tenu que par un artiste du ballet. Pour éviter les discussions et couper court aux intrigues qui commençaient à se nouer, Massine décida de danser lui-même le rôle de saint François. Tous les ans, la compagnie faisait une tournée en Amérique du Nord et une saison à Monte-Carlo.

En 1939, pendant une répétition de « Bacchanale », ballet de Salvador Dali et Massine, sur la musique de Wagner (le Venusberg de Tannhäuser), un membre de la compagnie arriva avec un journal en criant : « C'est la guerre ; la guerre est déclarée !... » Tout le monde, affolé, voulut se précipiter sur le journal mais Massine, avec un calme olympien, s'interposa : « Vous lirez le journal à la fin de la répétition. Pas avant ! » et la répétition reprit comme si de rien n'était jusqu'à dix-huit heures. Le lendemain Massine, tous les sujets américains de la compagnie et les membres de la direction s'embarquaient pour les Etats-Unis.

Seuls restaient René Blum, les Français et les apatrides, dont Skibine qui regagnaient immédiatement Paris.

La compagnie des Ballets de Monte-Carlo était disloquée.

***

GUERRE, CHOMAGE ET GRAND DEPART.

Ce fut pour ceux qui restaient, comme pour tout

le monde en France et ailleurs, une bien triste période.

Pour les artistes des Ballets de Monte-Carlo qui avaient échoué à Paris, la vie

n'était guère facile, car ils n'étaient pas payés. De temps à autre, René Blum

donnait de l'argent de sa fortune personnelle, pour les aider un peu, mais les

ressources n'étaient pas très abondantes.

Cependant ils continuaient à suivre les classes tous les matins. Les après-midi se passaient dans le bureau de René Blum à attendre des télégrammes d'Amérique qui n'arrivaient jamais. C'est à ce moment que George Skibine eut le loisir et l'occasion de s'intéresser pour la première fois à la peinture. René Blum avait une admirable collection de tableaux de Derain, Matisse, Picasso, Dufy et Marie Laurencin. Il connaissait profondément les arts et nourrissait pour eux une véritable vénération. Pendant des heures, dans son bureau, René Blum parla d'art, et spécialement de peinture, aux artistes réunis chez lui. Ce fut pour eux une réelle initiation, faite avec une passion, une sincérité et une hauteur de vue admirables. Ces heures restèrent gravées dans la mémoire des artistes qui les ont vécues et dans celle de George en particulier.

Le soir, tout le groupe se réunissait chez un ami journaliste, un certain Boulos. Là, ils tiraient des plans sur la comète, bavardaient, jouaient au poker avec les sous restants ou des haricots, cependant que quelques autres se dévouaient pour faire la cuisine... et les soirées passaient. Lifar venait souvent rejoindre ses amis, porteur de nombreuses nouvelles, plus ou moins justes, mais toujours racontées avec passion et sincérité.

Il fallait en prendre et en laisser, mais cela donnait toujours une distraction et le groupe appréciait vivement ses visites. On l'attendait même impatiemment.

Un jour, il arriva en annonçant une importante nouvelle, qui, malgré le scepticisme qu'elle provoqua chez les auditeurs, se vérifia dans toute son authenticité : le gouvernement anglais, avec l'appui du gouvernement français, envoyait le célèbre colonel de Basil et sa troupe de Ballets Russes faire une tournée de propagande culturelle en Australie. On avait demandé à Lifar d'y aller avec la compagnie. Il disait avoir obtenu l'engagement d'un certain nombre de danseurs dont Skibine. Celui-ci n'osait pas en croire ses oreilles. Et pourtant les dires de Lifar semblaient se vérifier.

Enfin, un beau matin de novembre 1939, Yufa quelques-uns de ses camarades et Lifar partaient effectivement pour Londres et de là s'embarquaient pour Sydney.

Yufa avait quitté Paris qu'il ne devait revoir, ainsi que ses parents, qu'après la Libération en 1945. Le voyage en bateau jusqu'à l'Australie lui sembla merveilleux : il n'y avait pas d'itinéraire fixe : on le bâtissait au fur et à mesure des événements, suivant ce qu'on savait des mouvements de sous-marins allemands. Les danseurs travaillaient régulièrement quand il n'y avait pas trop de roulis. Le bateau passa par le canal de Suez, Aden, les Indes ; après treize semaines de mer, les côtes d'Australie apparurent au loin. Quelques heures plus tard, tout le groupe de danseurs débarquait dans le port de Sydney.

***

George Skibine dans Princesse Aurore aux côtés de la grande étoile Baronova. Dolin tombe malade en 1941 et Skibine le remplace comme partenaire de Baronova. Désormais les plus grands rôles l'attendent : il danse le Lac des Cygnes et les Sylphides avec Markova. Cet évènement allait beaucoup influencer sa carrière. [photo Maurice Seymour]

George Skibine avec sa femme, Marjorie Tallchief, dans les Sylphides, ballet qu'il avait travaillé durant un mois en 1941 avec Fokine. Puis la guerre écarta George de la danse. Etoile chez le marquis de Cuevas, il reprit sa carrière un moment interrompue.

AVEC LE COLONEL DE BASIL EN AUSTRALIE ET AMERIQUE.

Serge Lifar était maître de ballets des Ballets Russes du colonel de Basil pendant la tournée australienne. Skibine était engagé comme membre du corps de ballet. La direction décida de remonter « Icare ». Yufa n'y avait pas de solo, aucun rôle important. Très peu après le début de la tournée en Australie, Lifar reçut la nouvelle que Jacques Rouché, l'administrateur de l'Opéra, réclamait son retour à Paris, ayant besoin de lui à l'Opéra.

Aussitôt il résolut de regagner la France et prit le premier avion en partance. Peu après, c'était la débâcle et Lifar, bloqué, ne pouvait plus repartir pour l'Australie.

C'est au cours d'un spectacle de ballets à Sydney, entre le troisième et le quatrième ballet, que fut connue la capitulation de la France. Le public manifesta sa désolation d'une façon profondément émouvante et demanda lui-même l'annulation de la fin du spectacle en signe de deuil. Quant aux artistes des ballets, ils étaient désespérés : tous pleuraient. Personne ne pouvait y croire. Ils avaient l'impression de vivre un horrible cauchemar.

Dès le lendemain, on apprit la catastrophe supplémentaire que cela représentait pour tous les artistes : les apports financiers étaient coupés. La troupe n'avait plus d'argent. Le colonel de Basil fit monter par un jeune chorégraphe, Igor Schwezof, sans décors et presque sans costumes pour éviter les frais, un ballet à tendance philosophique, existentialiste avant la lettre, sur les « Etudes symphoniques » de Schumann. Les étoiles de la troupe refusèrent toutes de tenir le premier rôle, effrayées par cette expérience.

Ce fut la chance de Yufa, qui fut choisi pour créer ce ballet aux côtés de Tamara Toumanova. Le ballet s'appelait « Eternal Struggle » et offrait une atmosphère dramatique qui correspondait à celle du moment. C'était le symbole de toutes les embûches que rencontre un jeune homme au début de sa vie.

La création remporta un énorme succès, grâce auquel le colonel de Basil put faire tenir sa troupe un mois supplémentaire au Théâtre Royal de Sydney.

Yufa était cette fois sacré étoile par un grand pays. Mais les contrats de la compagnie étaient épuisés et le colonel de Basil se résigna à dissoudre sa troupe. Tous les artistes étaient ainsi bloqués sans argent, dans un pays lointain et sans aucun espoir de travail. Quant au colonel, sous prétexte de rechercher des contrats, il quitta l'Australie, le lendemain de sa décision, en direction de New York. Pendant quelques jours, Yufa fut aidé par des amis australiens puis, avec ses deux meilleurs camarades, Orloff et Nicolas Ivangine, il trouva une immense ferme d'élevage où on leur offrit leurs pensions à tous trois en échange de services qu'ils rendraient dans les champs et la ferme. Ils passèrent ainsi un mois dans la campagne australienne à s'occuper des bêtes, lorsque l'un d'eux, Ivangine, tomba de cheval et se fit une très grave fracture de la jambe. Tous trois quittèrent la ferme, le blessé escorté de ses deux camarades qui le conduisirent à l'hôpital où son état ne cessa d'empirer jusqu'à l'issue fatale qui, hélas ! ne tarda pas à se produire.

Entre temps, le colonel était revenu en Australie porteur d'un contrat pour l'Amérique du Nord. Il reforma sa compagnie qui s'embarqua en direction de Los Angeles. Ainsi Yufa quittait l'Australie définitivement en 1941 pour des horizons lointains. Après un merveilleux voyage qui devait les conduire aux îles Fidji et à Hawaï, Yufa et ses camarades débarquaient à Los Angeles où commençait la tournée américaine des Ballets Russes. Pour leur redonner du lustre, Sol Hurok avait engagé presque toutes les étoiles disponibles en Amérique.

Yufa ne faisait donc partie que du corps de ballet. De temps à autre, il dansait « Eternal Struggle » et recueillait de bonnes critiques et des prédictions de grand avenir. Il dansa aussi la « Pavane » de Gabriel Fauré, très petit ballet de Serge Lifar. Mais d'une façon générale, la tournée américaine des Ballets Russes, malgré le nombre et la qualité des étoiles ne fut pas marquée par un très grand succès. L'Américain moyen à cette époque n'était pas « bon Russe ». La guerre de Finlande venait de se terminer, l'alliance russo-germanique s'était conclue peu avant ; il y avait en Amérique un violent sentiment de russophobie qui aveuglément retombait sur les Ballets Russes du colonel de Basil, sans que le public songeât au fossé politique et affectif qui existait entre exilés blancs et russes rouges.

Le colonel de Basil réussit à obtenir des contrats pour sa compagnie au Mexique et en Amérique du Sud. Au Mexique, la troupe connut un succès considérable, spécialement à Mexico où le public lui fit une ovation triomphale. Mais appelée par d'autres engagements, la compagnie dut s'embarquer pour La Havane.

Arrivé à destination, le colonel de Basil annonça aux danseurs qu'il avait décidé de réduire leur salaire de moitié, bien qu'il fût déjà très faible. Ainsi diminué, il ne permettait pas aux artistes de manger à leur faim. Les danseurs manifestèrent leur mécontentement en refusant de danser, mais le colonel tint bon et n'accepta pas de revenir sur sa décision ; il fit plus encore : il quitta La Havane avec ceux de sa troupe qui s'étaient résignés, en laissant derrière lui les insoumis, dont George Skibine et une douzaine de ses camarades. Presque sans argent, dans un pays parfaitement inconnu, ils se débrouillèrent en vivant tous dans le même appartement et en ne se nourrissant que de riz, de bananes et de rhum. Quelques-uns d'entre eux travaillaient dans des boîtes de nuit, l'un devint tailleur ; Yufa et Tupine faisaient la cuisine pour leurs camarades. Deux mois se passèrent ainsi, pendant lesquels Yufa écrivit à la terre entière, lançant partout des S. O. S. désespérés.

Enfin, Sol Hurok fit parvenir à Yufa et à quelques-uns de ses camarades un visa pour les Etats-Unis et un billet de bateau pour New York.

Ils partirent au plus tôt, et poussèrent un grand soupir de soulagement en apercevant les gratte-ciel et la statue de la Liberté.

Une fois de plus, Yufa s'était sorti d'un mauvais pas. La chance le favorisait.

***

AVEC FOKINE AU BALLET THEATRE PUIS SERGENT-CHEF DANS L'ARMEE AMERICAINE.

Il rejoignit alors la troupe du Ballet Theatre en formation, à nouveau dans le corps de ballet. Les principales étoiles étaient Markova, Baronova et Anton Dolin, sous la direction artistique de chorégraphes comme Fokine et Mme Nijinska. Le même Fokine qui, quelques années plus tôt, avait mis Yufa à la porte des Ballets de Monte-Carlo, le remarqua cette fois pour ses qualités exceptionnelles et le choisit pour être le remplaçant de Dolin comme partenaire des deux étoiles-femmes.

Pendant un mois, il le fit travailler « les Sylphides » avec Markova, puis le Prince Saphir de « Barbe-Bleue », avec Markova et Baronova, enfin le rôle du Cocher dans « Pétrouchka ».

Ce furent des moments que Yufa n'oublia jamais. Il devait se souvenir pour toujours des si précieux conseils que lui donnait Fokine et de toutes les recommandations que celui-ci lui faisait, de respecter en tout point ses chorégraphies. Pour certains points de détail, son témoignage peut être précieux. Ainsi pour le grand jeté qu'avait instauré Nijinski dans la fin des « Sylphides », aussitôt après que Fokine eût quitté les Ballets de Diaghilev, Fokine avait fait promettre à Yufa de ne jamais le faire, même après sa mort. D'autres détails de chorégraphie sont présents à la mémoire de George et précieux pour l'histoire de la Danse.

Fokine attribuait une très grande importance au rôle du Cocher dans « Pétrouchka » et il insista jusqu'à sa mort pour que Yufa gardât le rôle. D'ailleurs, le jeune danseur ne demandait pas mieux, car il avait une particulière amitié pour ce Cocher et il regrette encore de ne plus le danser.

La troupe du Ballet Theatre, rodée par un travail acharné et passionné, débuta en 1941 au théâtre de la 44e Rue à New York. Le succès total accueillit la troupe entière. Yufa put lire quelques-unes des meilleures critiques sur lui qu'il ait jamais eues. John Martin, l'éminent critique de danse, écrivait notamment dans le Times que « bien que Skibine n'ait pas encore acquis la pure technique classique, il a rendu par son art et sa virilité le rôle des Sylphides plus acceptable que tous les autres danseurs de cette époque ».

Cette critique devait être importante pour Yufa : en effet, sans même qu'il y ait eu corrélation avec la lecture des journaux, il voulait demander une augmentation de son salaire. Le matin du jour où la critique de Martin parut, Yufa alla voir Sol Hurok pour discuter de son contrat. Quand Hurok le vit arriver, sans lui laisser le temps de parler, il lui dit : « Ah ! eh bien ! vous n'êtes pas long à vous décider après la lecture des critiques. Bon, c'est entendu, je vous donne le double de votre salaire et le rang de soliste... » Yufa en resta stupéfait cinq bonnes minutes.

Après la saison de New York, la troupe partit pour le Mexique, aux Bellas Artes de Mexico-City. Elle y resta six mois. C'est là que Massine rejoignit le Ballet Theatre et commença à monter son ballet « Aleko », sur la musique du Trio de Tchaïkovski, avec des décors et des costumes de Chagall. Massine choisit Yufa pour danser ce ballet avec Alicia Markova, Hugh Lang, Antony Tudor et lui-même. Tous les jours, Yufa travaillait avec Massine et Chagall. Ce fut une période passionnante de sa vie. La création d' « Aleko » remporta un énorme succès, auquel les admirables décors de Chagall n'étaient certainement pas étrangers. Pendant cette saison, Dolin tomba malade et son remplaçant, le jeune soliste Skibine, reprit ses rôles : « les Sylphides », « le Lac des Cygnes », avec Markova, « Princesse Aurore » avec Baronova et « la Fille mal gardée ». Les répétitions étaient d'autant plus nombreuses que Fokine préparait deux créations pour la saison de New York : « le Soldat » de Prokofiev, sur la suite du lieutenant Kijé, et « Hélène de Troie », sur la musique d'Offenbach, arrangée par Anton Dorati. Pendant les répétitions d' « Hélène de Troie », Fokine contracta une pneumonie ; gravement malade et partiellement paralysé, il repartit pour New York où il mourut quelques jours après. Ce fut une véritable tragédie dans le monde du ballet ; de fait, sa mort était une perte irréparable. L'homme du début du XXe siècle, celui qui avait provoqué la renaissance du ballet, l'inspirateur de tout le mouvement de Serge de Diaghilev laissa derrière lui d'immenses regrets. Yufa lui, ne pouvait oublier que Fokine était le chorégraphe qui l'avait le plus injurié, le plus fait pleurer, le plus fait douter, mais qui lui avait donné aussi toutes ses chances, son aide et ses conseils. Pourtant à cause de lui, en 1936 à Monte-Carlo, Yufa avait failli abandonner la danse à tout jamais : il l'avait fait danser un ballet devant toute la compagnie et à la fin s'était écrié : « Mesdames, Messieurs, vous venez de voir comment il ne faut pas danser ce ballet ! »

Mais la leçon avait été bonne, et Yufa lui en était reconnaissant.

Après ce choc, la saison du Ballet Theatre commença à New York. Les Etats-Unis étaient en guerre. Personne ne pensait plus au ballet. Les danseurs avaient un complexe de l'inutilité. Yufa, lui, n'avait plus de plaisir à danser, se traitait intérieurement de lâche. Bref, un beau jour de décembre 1942, à New York, George Skibine et son camarade l'admirable danseur Jan Gibson s'engageaient dans l'armée américaine.

Bien vite, George rejoignit la première armée en Caroline du Sud. Pour lui, cet engagement signifiait l'abandon de la danse. Il avait donné à ses camarades tous ses costumes, ses chaussons et ses produits de maquillages, persuadé de ne plus jamais s'en servir. Le soldat Skibine partit ensuite pour Baltimore puis pour l'Angleterre où il fêta ses galons de sergent-chef. Enfin, le 6 juin 1944, il débarquait en Normandie comme sous-officier de contre-espionnage attaché à une unité de reconnaissance. Il prit part aux diverses campagnes et fut un des premiers Américains à pénétrer dans Paris libéré. Il explique cette hâte par le fait qu'il était sans nouvelles de ses parents depuis plus de quatre ans. Dès qu'il fut dans Paris, il se saisit d'un Bottin pour trouver leur adresse et se précipita rue Blanche. Il sonna à la porte : sa mère ouvrit et crut voir un Allemand dans ce soldat casqué. « C'est moi, Maman ! » cria-t-il en ôtant brusquement son casque. Il ne lui resta plus qu'à relever sa mère évanouie. Toute sa famille était saine et sauve, heureuse de le retrouver. Après ce court arrêt, il dut repartir vers l'Autriche. Puis, dès la capitulation de l'Allemagne, il retourna à New York, où il fut démobilisé ; il avait le grade d'adjudant-chef. Maintenant, il était en chômage et n'avait aucune idée de ce qu'il allait devenir. Pendant quelques mois, il s'essaya à toutes sortes de job. A un moment, il vérifiait les passeports pour une ligne d'aviation. Il fit aussi des travaux de traduction.

L'amour de la danse vivait toujours en lui et il allait souvent aux spectacles. Un jour, il y rencontra Sol Hurok qui lui demanda ce qu'il faisait. « Rien de spécial », lui répondit George, et il lui raconta son odyssée. Alors Hurok lui fit une proposition stupéfiante : celle de lui donner les moyens matériels de travailler à nouveau la danse pendant autant de mois qu'il le voudrait. En échange de quoi, Yufa serait en exclusivité chez lui pendant quelque temps quand reprendrait sa carrière. Le jeune homme accepta avec enthousiasme cette manière de contrat qui lui permettait à nouveau de consacrer sa vie à son art.

***

George Skibine exécute un saut spectaculaire dans le premier ballet qu'il régla : Tragédie à Vérone. Jamais Skibine n'avait jusqu'alors pensé à la chorégraphie. En 1949, le marquis de Cuevas lui demande un Roméo et Juliette. Il écoute, travaille : le chorégraphe est né en lui. [photo Richard Sasso]

Une attitude pathétique de George Skibine dans son ballet Prisonnier du Caucase aux côtés de Rosella Hightower. Ce ballet folklorique inspiré d'un poème de Pouchkine est une des grandes réussites chorégraphiques de Skibine. Sa création souleva un réel enthousiasme. La musique de Khatchatourian intensifie l'atmosphère rythmique, colorée et brillante du spectacle. [photo Maria Austria]

Pendant six mois, Yufa travaille d'arrache-pied sans danser nulle part ; il eut comme professeurs Oboukoff et Vilzak. Hurok lui demanda un jour s'il était prêt à danser en public et Yufa répondit affirmativement. Il effectua sa rentrée sur une scène en juillet 1946, au Lewingston Stadium devant dix-huit mille personnes, avec Alicia Markova dans « les Sylphides ». Mais Yufa était complètement dépaysé sur une scène. Il ne savait plus que faire, comment se tenir et quand il aperçut le public, il fut pris d'une véritable panique. Cependant, le public de New York lui redonna courage. A son entrée, il eut une ovation. Le succès, hélas ! fut moins grand à la fin du ballet. Il était loin de sa bonne forme. Ses muscles s'étaient dangereusement rouillés pendant tant d'années où ils n'avaient pas été entretenus. Markova, très amicale, et Hurok conseillèrent à George de persister dans son effort et de travailler sans relâche. Il continua la tournée de la compagnie Markova-Dolin et y dansa « Casse-Noisettes ». Il s'entraînait sévèrement tous les jours. A Detroit, Dolin eut un accident et Yufa dut le remplacer aux côtés de Markova, dans « Giselle ». En un après-midi, il apprit le rôle d'Albert. La soirée se passa bien. Il eut du succès. Mais surtout cette soirée avait été importante dans sa vie parce qu'elle lui avait donné l'envie de travailler et de bien danser « Giselle », parce qu'elle avait enfin ranimé en lui la flamme de la danse. Désormais, il aurait tous les courages pour vaincre les difficultés dans son art et il se jeta dans le travail avec une ardeur passionnée. Il lut toute la littérature consacrée à l'étude de « Giselle » et décida de réformer un peu le rôle d'Hilarion qui était devenu dans les représentations un véritable clown impotent. A New York, lorsqu'il dansa Hilarion, il redonna à son personnage le caractère plus logique d'un garde-chasse sincèrement amoureux mais bafoué. Les critiques furent excellentes et remarquèrent qu'il avait positivement sorti son personnage de l'ornière dans laquelle les mauvaises habitudes l'avait fait tomber.

C'est à ce moment que Sol Hurok engagea Yufa comme étoile dans la compagnie qu'il était en train de fonder avec le marquis de Cuevas. Il avait recruté toute une série de jeunes danseurs de grande classe avec lesquels il était assuré d'une excellente qualité artistique. Mais le marquis de Cuevas tomba gravement malade et la compagnie ne fut pas fondée.

Hurok replaça alors les danseurs qu'il avait engagés dans la troupe des Ballets Russes du colonel de Basil. C'est ainsi que George Skibine fit une glorieuse rentrée dans la compagnie qu'il avait quittée quelques années plus tôt à La Havane. Et cette fois, il était étoile aux côtés de Markova, Dolin, Eglevsky, Hightower et bien d'autres noms célèbres.

Le colonel de Basil n'avait pas vu la rentrée de Skibine dans sa propre troupe d'un bon œil, se souvenant des incidents de La Havane. Aussi fit-il son possible pour le faire danser très peu.

Pendant l'année où Yufa resta chez Basil, il ne dansa guère en étoile que les quelques ballets que le marquis de Cuevas avait prêtés au colonel : le Prince dans « Sébastien » de Menotti, l'auteur du « Consul », le Mari dans « la Femme muette », parfois exceptionnellement « le Lac des Cygnes » avec Rosella Hightower.

Le reste de ses occupations consistait à danser avec le corps de ballet, ou Hilarion dans « Giselle ».

Dans le corps de ballet, une jeune fille, d'origine indienne, aux yeux étranges et attachants, avait attiré l'attention de Yufa autant par son talent remarquable que par le charme qu'elle irradiait. Elle s'appelait Marjorie Tallchief, était fille d'un chef peau-rouge et venait du Ballet Theatre.

La tournée à travers les Etats-Unis qu'effectua la compagnie du colonel de Basil et le peu d'occupations qu'avaient les deux jeunes gens au sein de la troupe permirent et facilitèrent leur rapprochement.

Ils bavardèrent sans cesse, jouèrent au poker des nuits entières, dansèrent parfois ensemble et à la fin de la tournée se fiancèrent.

Ainsi Yufa, qui avait réussi à devenir étoile, avait trouvé, la même année, l'amour et la réussite dans sa vie d'homme.

Les deux fiancés quittèrent la compagnie du colonel de Basil. Pendant que Marjorie se reposait en Californie chez ses parents, Yufa faisait une courte tournée avec Dolin en Amérique Centrale.

La mère de Marjorie leur avait demandé de bien réfléchir et d'éprouver leur amour avant de se marier.

Yufa était en Amérique Centrale lorsqu'il reçut un télégramme du marquis de Cuevas l'engageant pour deux mois comme étoile aux Ballets de Monte-Carlo, à partir de juillet 1947. Marjorie, de son côté, avait reçu la même proposition.

***

ETOILE ET MARI D'ETOILE DANS LA COMPAGNIE DU MARQUIS DE CUEVAS.

Tous deux s'empressèrent de télégraphier leur accord au marquis de Cuevas et de faire leurs projets de départ.

Marjorie et Yufa se retrouvèrent à New York et partirent ensemble pour Monte-Carlo.

Pour la troisième fois dans sa vie, il entrait dans la compagnie des Ballets de Monte-Carlo.

Il y venait cette fois comme étoile et avec sa fiancée elle-même étoile. Ils arrivèrent juste pour la préparation des Fêtes du Jubilé de S. A. S. le Prince Louis II de Monaco. Les autres étoiles de la compagnie étaient Yvette Chauviré, Rosella Hightower, Ethery Pagava, André Eglevsky, Youly Algaroff et le maître de ballet Serge Lifar. Yufa dansa « Aubade » avec Marjorie.

Peu après, suivant les plans du marquis, la compagnie gagnait Vichy. Là aussi, Yufa dansa « Aubade » : il eut de très bonnes critiques : « Yufa Skibine magnifique d'ampleur, plus divin qu'humain, a multiplié les prouesses. »

Il dansa aussi les « Danses du Prince Igor », « les Sylphides » avec Jeanine Charrat, « Istar » avec Chauviré, « Passion » avec Charrat et Algaroff.

Cette saison à Vichy devait surtout marquer un grand tournant dans la vie de George Skibine : en effet, il y épousait, au mois d'août 1947, Marjorie Tallchief. Les complications administratives inouïes contre lesquelles les jeunes fiancés s'étaient heurtés, avaient pu être aplanies. Les papiers nécessaires au mariage de deux citoyens américains en séjour en France étaient enfin arrivés d'Amérique et le mariage avait pu être célébré en l'église russe de Vichy.

Les conseils que Dolin avait donnés à Yufa en apprenant ces projets matrimoniaux, avaient même été inutiles : « N'épouse pas Marjorie, avait-il dit. Elle sera grosse et même énorme. » « En plus, elle sera une très mauvaise partenaire... », ajoutait-il, pessimiste, peut-être ironique.

A leur mariage, assistaient quelques-uns de leurs camarades, les parents de Yufa, la sœur et le beau-frère de Marjorie, Maria Tallchief et son mari Balanchine, et quelques amis aux noms glorieux : Mme Nijinska, Yvette Chauviré, Eglevsky, Rosella Hightower et d'autres encore. Lifar, en cure à Dax, leur télégraphia ses vœux : « De tout cœur avec vous. Vous souhaite bonheur aussi magnifique succès dans votre art. Amicalement. Serge Lifar. »

Si la joie et le bonheur les transformaient tous deux, Marjorie et Yufa ne purent faire de voyage de noces. Ils n'en eurent pas le temps. Les projets de tournées en Amérique avaient échoué et le marquis de Cuevas désirait faire une saison à Paris avec sa compagnie. Lifar avait regagné l'Opéra de Paris et ce fut Mme Nijinska qui dirigea les répétitions pour cette saison. La période fut très pénible pour Yufa comme pour ses camarades. Le théâtre choisi était l'Alhambra : il avait été impossible au marquis d'en trouver un autre, ayant à combattre une véritable cabale montée par des ennemis sans scrupules. Le théâtre n'était pas chauffé. Les grèves de transport avaient éclaté quelques jours avant la grande première. Les musiciens posèrent subitement des conditions extravagantes et menacèrent à leur tour de faire grève. Le marquis put éviter cette dernière catastrophe en leur accordant un cachet très large. La première, en novembre 1947, remporta un énorme succès malgré le froid qui régnait dans la salle et qui avait obligé les spectateurs à garder leurs manteaux. Skibine dansa « les Sylphides » avec sa femme. C'était sa première apparition à Paris depuis qu'il était une étoile consacrée. Le succès qu'il recueillit lui donna assurance et confiance. Les critiques furent toutes élogieuses et il en fut ainsi pendant la saison parisienne.

Malgré les succès de Yufa et de la compagnie en général, les difficultés financières s'accumulèrent et le marquis dut envisager de licencier sa compagnie. Il décida de tenter un dernier effort avant de s'y résoudre : il demanda aux artistes de tenir un moment encore sans être payés. Enfin, un matin de décembre 1947, la compagnie quitta Paris dans un autocar loué pour effectuer une tournée à travers toute la France. Les artistes vivaient au jour le jour, partageant chaque soir les recettes, espérant toujours en des jours meilleurs. Généralement, les recettes étaient satisfaisantes et le public était nombreux et chaleureux. Des villes comme Villeurbanne et Chambéry offrirent aux artistes un accueil enthousiaste. Le bilan total de cette tournée, nettement bénéficiaire, permit au marquis d'arranger un certain nombre de ses affaires.

Les sacrifices que tous les artistes de la compagnie avaient consentis n'avaient pas été vains, car la troupe était désormais sauvée. Leur succès se répandit bien vite même à l'étranger et des engagements commencèrent à parvenir au marquis. C'est ainsi que la troupe se rendit en février 1948 au Théâtre San Carlos à Lisbonne. Le succès de la première fut triomphal. « Aubade » notamment fut un des points culminants de la soirée.

Puis la vie de perpétuelle tournée devint celle des artistes de la compagnie du marquis de Cuevas. La femme de Skibine, Marjorie, se couvrait de gloire partout et devenait vraiment une des grandes étoiles au firmament de la danse.

Quant à la carrière de Skibine lui-même, elle se poursuivait dans l'éclat et le succès. On ne pouvait parler de nouveauté pour lui. Il avait déjà parcouru victorieusement la moitié du monde et ne faisait que consolider, approfondir sa réputation d'un des grands danseurs « nobles » de l'époque. Son attitude royale, ses yeux tourmentés, son sens dramatique, son art de la danse l'avaient placé au tout premier plan des étoiles. Dans la compagnie du marquis de Cuevas, il avait pris peu à peu possession des grands rôles qui marquèrent sa carrière : « la Somnambule », aux côtés de Pagava, « Giselle » aux côtés de Rosella Hightower et de Marjorie Tallchief, « Don Quichotte » avec Toumanova d'abord, sa femme ensuite, « les Sylphides » avec Marjorie, « Noir et Blanc » avec Hightower, « Beau Danube Bleu » et tant d'autres ballets.

De ville en ville, de pays en pays, la vie d'étoile continua pour lui, réservant toujours des surprises, des succès, des soucis mais aussi des joies artistiques sans mélange.

Avec des arrêts passionnants à Tolède, à Venise, où le ménage Skibine prit des vacances enchanteresses, la compagnie voyageait dans le monde entier.

A Venise, Skibine goûta le repos et la joie d'une véritable lune de miel avec sa femme, deux ans après leur mariage. Marjorie profita tant et tant des promenades en gondoles que le ménage fut bloqué deux semaines sans argent et qu'il leur fallut attendre des secours de New York pour pouvoir se rendre à Vérone puis rejoindre la compagnie. La maison de Juliette et son tombeau devaient laisser un souvenir ineffaçable dans l'esprit du futur chorégraphe de la « Tragédie de Vérone ». Ce souvenir l'aida infiniment lorsque, des années plus tard, il eut à interpréter et à chorégraphier le « Roméo et Juliette » de Berlioz. Le retour à Monte-Carlo permit à Skibine de se procurer une grande joie sous la forme d'une automobile M. G. qui fit les délices du ménage. Pendant quelques jours, tous deux oublièrent les soucis de leur carrière pour se consacrer aux joies automobiles. Puis l'art reprit le dessus dans leurs esprits.

Le Festival de Hollande en 1949, les Galas Nijinska à Londres au début de l'année 1950, les Fêtes de la Saint-Rainier au palais princier de Monaco, le 12 avril 1950, furent des occasions particulièrement éclatantes pour Skibine d'éprouver sa célébrité et son standing de grande étoile.

En 1950, le départ d'André Eglevsky de la compagnie du marquis de Cuevas eut pour résultat pratique que Skibine y devint premier danseur-étoile. Ainsi il accédait à un sommet de sa carrière.

Depuis, il a parcouru le monde entier en tant que premier danseur-étoile, remportant succès et triomphes. Ses rôles sont aussi nombreux que variés. A ceux du répertoire classique, il faut ajouter les rôles de composition comme Don Pedro dans « Inès de Castro », le beau ballet de Mme Anna Ricarda, danseuse-étoile de la compagnie du marquis de Cuevas, ou comme « Scaramouche », le ballet de Rosella Hightower.

Il faut aussi ajouter les rôles très importants que le chorégraphe George Skibine a confiés à George Skibine danseur : « Roméo », « Ange Gris », « Annabel Lee », « Idylle » et « Prisonnier du Caucase ».

Quand on fait une sorte de tour d'horizon de la carrière de George Skibine, on est confondu par son intérêt et sa variété : Il a dansé dans tous les pays du monde, a connu presque toutes les grandes compagnies célèbres soit qu'il en ait fait partie, soit qu'il ait vécu à leurs côtés comme pour les Ballets Russes de Diaghilev.

Il a connu tout le monde de la danse, a été le partenaire de tant et tant de ballerines célèbres : Alicia Markova, Baronova, Toumanova, Chauviré, Hightower, d'autres encore. Maintenant, il est le partenaire presque constant de sa femme, elle-même une grande ballerine : Marjorie Tallchief. Il a travaillé avec tous les chorégraphes célèbres de l'époque : de Fokine à Lifar en passant par Massine, Balanchine et Mme Nijinska.

Quand un homme parvient, alors qu'il est jeune et dans l'épanouissement de sa carrière, à un passé aussi dense, il peut marcher la tête haute. Premier danseur-étoile d'une grande compagnie, George Skibine a vu sa femme atteindre elle aussi un sommet de sa carrière. Et le démon de la danse lui donne les forces pour poursuivre toujours l'idéal de beauté, but suprême des grands artistes.

Quel plus beau jugement sur George Skibine danseur, que celui émis par un critique du Caire, M. Papadopoulo, en juillet 1955 :

« George Skibine, aux côtés de Marjorie Tallchief, a montré une fois de plus qu'il était l'interprète idéal des rôles romantiques. Beau, le visage inspiré, reflétant tour à tour les orages, la tendresse ou la fougue romantique, Skibine affirme une présence lyrique qui tient évidemment à la richesse de sa personnalité de créateur. »

Mais le portrait de George Skibine serait grossièrement incomplet si quelques pages de ce livre n'étaient consacrées au chorégraphe qui est né dans le danseur et lui a tant apporté.

***

Un saut très impressionnant de George Skibine dans son ballet Prisonnier du Caucase. [photo Lido]

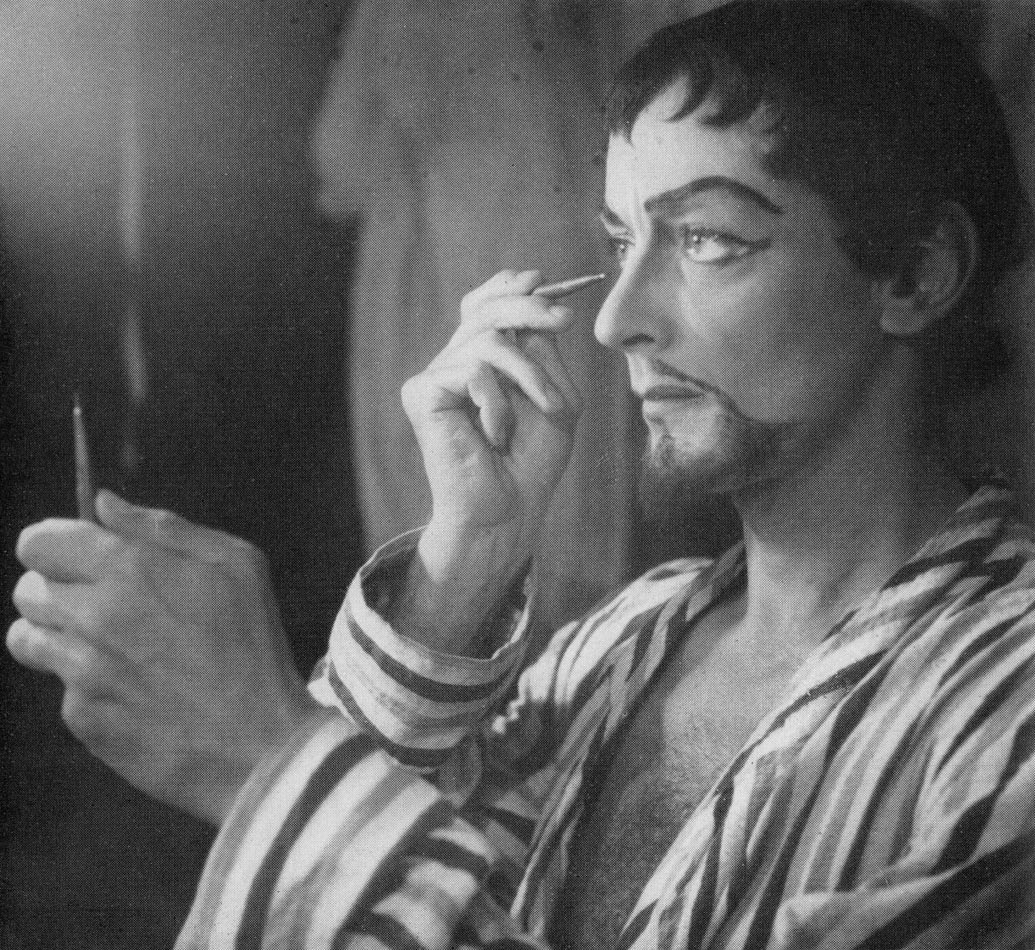

George Skibine se maquille pour le rôle de Don Pedro dans Iñes de Castro, d'Ana Ricarda. Skibine a réussi une composition étonnante du personnage : la fin du ballet où le Prince perd la raison marque un point culminant dans les possibilités dramatiques du danseur. [photo Pamplona]

LE CHOREGRAPHE, SON ŒUVRE ET SES IDEES.

En 1949, pendant la saison des Ballets de Monte-Carlo, le marquis de Cuevas avait eu des différends avec plusieurs de ses chorégraphes habituels. D'autre part, des ennuis financiers l'empêchaient de faire appel à certains talents célèbres mais onéreux. Il convoqua Skibine. Celui-ci garde de cette entrevue un souvenir vivant et heureux.

Le marquis, quand Skibine entra dans sa chambre, était couché, un grand béret basque sur la tête, tenant entre ses mains une casserole électrique dans laquelle il était en train de confectionner une soupe avec des oignons, des poireaux, de la mie de pain et de l'ail, prétendant qu'il ne pouvait plus manger que cela.

— Je la fais moi-même, ma soupe. Toi, ajoutait-il sans marquer un temps d'arrêt, tu dois me faire un ballet.

— Je ne pense pas, répondit Skibine, je ne suis pas chorégraphe...

— Mais si, je sais que tu peux ; quand tu danses un rôle, tu fais comme une nouvelle chorégraphie sur celle qu'on t'a apprise. Tu n'as qu'à faire alors ta propre chorégraphie pour un ballet. Essaye. Prends le « Roméo » de Berlioz. Pense, travaille et reviens me voir !

Skibine, très préoccupé, accepta la tâche et s'en fut travailler. Mais il ne savait pas comment faire. Il n'avait pas encore l'instinct créateur développé, la méthode de travail.

Il alla trouver son beau-frère Balanchine et lui demanda des conseils :

— Comment puis-je faire pour ma chorégraphie ?...

— Ecoute la musique d'abord !

— Et après ?

— Ecoute encore la musique...

— Et ensuite ?

— Ecoute toujours la musique, vingt et trente fois de suite...

— Et finalement, après ces vingt ou trente fois ?

— Après, si tu ne sais pas ce que tu veux faire, alors arrête-toi tout de suite. Inutile de continuer, c'est que tu n'es pas chorégraphe !!!

Skibine suivit ces sages conseils et se mit à écouter la musique autant qu'il le put. Mais Berlioz l'effraya, et il demanda au marquis la permission de changer de partition musicale. Le choix se porta sur le « Roméo et Juliette » de Tchaïkovski. Cette fois, la méthode de Balanchine s'avéra bonne. Quand l'enregistrement, dirigé par Herbert von Karajan, fut usé jusqu'à la trame, Skibine avait mis le point final à son ballet « Tragédie à Vérone », qui fut représenté pour la première fois à Monte-Carlo le 4 mai 1949, dans les décors et costumes d'André Delfau. Skibine lui-même incarnait Roméo. La créatrice de Juliette était Ethery Pagava. Le succès auprès du public fut très grand. Il y eut de très bonnes critiques, d'autres moins enthousiastes. En composant sa chorégraphie, Skibine n'avait pas essayé d'innover mais d'établir une chorégraphie plastique, musicale et classique, une sorte d'hommage artistique à ses maîtres et à Fokine en particulier.

En 1952, pour une présentation à la télévision et la saison de Deauville au mois d'août, Skibine fait la première chorégraphie qu'il ait composée à l'intention de sa femme, Marjorie Tallchief : « Annabel Lee », sur un poème d'Edgar Poe et une musique de Byron Schiffman. Mais un sort semble s'abattre sur ce ballet. Le soir de la première, le chanteur indispensable n'arrive pas, les décors d'André Delfau non plus ; la salle est à moitié vide et le ballet n'a pas été assez répété. L'atmosphère est lourde et le succès moyen. Les parents de Skibine viennent le voir dans sa loge après le spectacle sans lui souffler mot de son ballet. Tristement, il comprend. D'autant plus que le marquis de Cuevas vient aussi et lui dit : « Je sais ce que tu as voulu faire ; éventuellement, ce sera bien ! » Skibine et sa femme ne se laissent pas abattre par cet insuccès. Ils retravaillent d'arrache-pied « Annabel Lee » et le dansent à Londres où un réel succès les accueille.

Haskel et Beaumont, deux des principaux critiques anglais, aiment beaucoup « Annabel Lee » et couvrent d'éloges chorégraphes et interprètes. Depuis, « Annabel Lee » a remporté de grands succès un peu partout dans le monde.

La même année, Skibine créa un grand ballet folklorique russe, « le Prisonnier du Caucase », sur un poème légendaire de Pouchkine et une musique brillante et colorée de Katchaturian. Marjorie et Skibine dansaient les rôles principaux. La première à Paris fut triomphale : dix-huit rappels réclamés par un public hurlant et trépignant.

De fait, c'est un ballet à la fois émouvant et brillant, qui n'a plus quitté le répertoire de la compagnie du marquis de Cuevas.

En 1953, « l'Ange Gris », sur la musique de la Suite Bergamasque, de Debussy et un argument du marquis de Cuevas, connaissait à son tour un grand succès ainsi que ses créateurs Marjorie Tallchief, Serge Golovine et Skibine lui-même. Ainsi était-il presque toujours son propre interprète. Il en fut de même dans « Idylle » aux côtés de Marjorie et de Wladimir Skouratoff, en décembre 1953 à Paris. Le marquis avait demandé à Skibine de faire en très peu de temps un petit ballet pour Marjorie qui n'avait pas eu de création à Paris. En deux semaines, sur une musique de François Serette et avec des costumes d'Alwyn, Skibine monta « Idylle » qui fut peut-être son plus grand succès chorégraphique. Les critiques furent dithyrambiques. Outre les rôles merveilleux que ce ballet offrait à ces trois interprètes, il donnait l'image d'un art moderne touchant et très simple.

La naissance d' « Idylle » fut considérée comme un fait important dans la carrière du chorégraphe Skibine.

A Londres, en janvier 1954, Haskel nomma « Idylle » comme l'événement de l'année chorégraphique.

Dinah Maggie écrivait dans Combat : « D'un bout à l'autre de ce petit ballet, l'exquis régal chorégraphique réglé par Skibine rivalise de finesse et de goût avec les décors et les costumes d'Alwyn. Voilà un ballet où l'on danse vraiment, que l'on comprend sans se casser la tête, où l'invention des pas est continuellement au service de l'esprit et qui a valu aux trois interprètes parfaits dans leurs rôles respectifs, le plus mérité des succès... »

Les critiques furent unanimes à louer le charme et la réussite de ce ballet.

Depuis, Skibine a mis au point trois autres ballets, chacun d'un genre très différent :

En décembre 1954, à Paris, « Retour », évocation poétique du retour d'un prisonnier dans la maison où l'attend, fidèle, la bien-aimée, sur la musique de l'Ouverture sur des Thèmes hébraïques, de Prokofiev.

En décembre 1954, « la Reine Insolente », à Metz, sur une musique de François Serette, et en mars 1955 à Cannes, « Achille », sur un argument du marquis de Cuevas et une musique de François de La Rochefoucauld.

« Retour » fut accueilli favorablement et fut l'occasion d'un succès pour une jeune soliste brésilienne de la compagnie du marquis de Cuevas, qui s'y distingua par son charme et son sens artistique, Béatrice Consuelo.

« La Reine Insolente » ne fut pas marquée par la chance. Une partie importante du décor se brisa et le ballet ne connut qu'une seule représentation à Metz.

Quant à « Achille », grand ballet en plusieurs tableaux, il donne l'impression d'une vaste fresque classique, riche en couleurs et indique un changement d'orientation dans l'art chorégraphique de Skibine. Peut-être plus encore que dans « Idylle », on y sent l'influence de l'interprète auquel le ballet est destiné, sur le style même de l’œuvre. Nerveux, brillant, le rôle d'Achille convient parfaitement au tempérament fougueux de Wladimir Skouratoff.

La dernière création de Skibine fut d'importantes parties du « Roméo et Juliette » de Berlioz, enfin réalisé, dont les représentations eurent lieu en juillet 1955, dans la Cour Carrée du Louvre illuminée. Le succès fut triomphal mais les représentations furent interrompues à cause d'engagements antérieurs de la compagnie.

Essayant de plonger son esprit dans le caractère de la musique et de l'argument, Skibine traduit les réactions de son propre tempérament artistique.

Rien de plus probant sur ses méthodes de travail que son propre témoignage écrit à l'occasion d'une enquête d'une grande revue française sur les « brouillons » d'artistes créateurs :

« En chorégraphie, un brouillon doit se dessiner d'après un thème précis, même s'il s'agit d'un sujet purement abstrait. La musique sera écrite avant, c'est elle qui inspirera le ballet. On n'obtient jamais d'harmonie parfaite si la musique est composée d'après une chorégraphie déjà écrite. La partition n'est plus qu'un fond sonore soutenant une action mimée. J'arrive à ma première répétition avec un plan et une idée de style, mais les pas et les combinaisons du groupe me sont inspirés par mes interprètes, selon leur personnalité et leurs possibilités techniques. Mon but essentiel est de réaliser une liaison complète entre la musique, les rythmes et l'ensemble de toutes les figures plastiques qui doivent exprimer ma pensée... »

Quant au jugement esthétique d'ensemble sur l'œuvre chorégraphique de Skibine, un critique en a donné quelques bons éléments :

« Avec Skibine, c'est la tradition du Ballet Russe, enrichie par Fokine et Balanchine, que l'on retrouve avec la richesse humaine, la synthèse des arts et la poésie élégiaque qui les caractérisent. Son invention est d'une qualité profondément romantique, corrigée par un expressionnisme très moderne et un vocabulaire... à la fois classique, folklorique et très personnel... On pourrait appeler Skibine le poète lyrique de la danse... »

***

L'HOMME, SA FAMILLE ET SES DISTRACTIONS.

Il est calme, souriant et distant, mais on sent en lui une volonté et une nervosité très profondes. Son regard, très clair, est souvent lointain, absent. Il se trouve presque perdu dans la société.

Quelquefois, lorsqu'il travaille sur scène avant les représentations, il s'arrête tout à coup et rêve. Peut-être observe-t-il un danseur travaillant, une partie du décor ? Peut-être ne pense-t-il même pas à ce qui l'entoure ?

Mais si quelqu'un plaisante autour de lui, son regard s'anime. Il aime l'ironie et la plaisanterie. Grand, parfois un peu voûté quand il est songeur ou fatigué, il marche avec souplesse et noblesse tout à la fois. C'est par cela qu'on peut deviner ce qu'il est, et quel est son art. Il est complaisant et aime à rendre service quand il le peut.

Curieux d'esprit, il s'intéresse à tout. Mais autour de lui, même quand on le connaît, subsiste une sorte de mystère, une impression indéfinissable et pourtant frappante. Russe, il l'est cent pour cent. Cette volonté qui va parfois jusqu'à l'entêtement ou la colère est typiquement slave.

Si sa vie d'artiste a été comblée par le succès et un intérêt constant, sa vie d'homme a été heureusement marquée par le destin.

Il est époux et père de famille, deux joies si souvent refusées aux artistes. Marjorie n'eut pas un bébé mais deux, deux splendides garçons, Alexandre et Georges.

Depuis, ils ont grandi et font la joie de leur parents quand ils peuvent les avoir près d'eux. Aussitôt que la troupe s'immobilise pendant quelques semaines en France, à Cannes ou Deauville, vite Alec et Georges rejoignent leurs parents pour leur plus grande joie commune. Pendant les mois d'absence, les deux enfants vivent dans la maison de Sèvres que leur père vient d'acheter.

Les Skibine pensent souvent à leur nouvelle demeure, à leurs projets d'aménagement, au temps où ils pourront vivre enfin une vraie vie de famille. Pour le moment, les retours à Paris sont des joies pour George et Marjorie, car ils signifient la réunion avec leurs enfants ; ils leur rapportent toujours les jouets demandés des semaines auparavant et recherchés avec passion et patience à travers les magasins de villes inconnues.

George est heureux entre sa femme et ses enfants. Les plaisanteries vont bon train dans le ménage et parfois effleurent le duel oratoire. Ainsi, quand Marjorie sort de scène encore émue, énervée ou abattue, elle supporte difficilement que son mari se livre à une critique systématique de la façon dont elle a dansé.

Souvent, les critiques de George sont assez mal accueillies, mais cela n'effraye pas le mari attentif qui est en lui.

Il a renoncé à partager au théâtre sa loge avec sa femme, car elle se plaignait amèrement de tels maux de tête, de dos ou de jambes que son mari, effrayé, ne vivait plus en scène et ne pensait plus à ses propres rôles. Lui qui éprouve pour lui-même les tourments du « trac », devenait malade de nervosité. Elle, au contraire, libérée par ses plaintes, arrivait en scène pimpante et pleine d'ardeur insouciante.

La règle de l'ironie et de la boutade s'est établie entre ces deux êtres, si proches par la vie et leur art.

Tandis que Marjorie lit lorsqu'elle a des loisirs, George écrit beaucoup : à des amis, ou pour lui-même, pour son travail ou son agrément. Il écoute beaucoup de musique : sa discothèque est pour lui une source de joies inépuisables. Appréciant disque après disque, il passe des soirées entières consacrées à la musique. Par elle, il ravive sa flamme de la danse.

Mais les autres arts ne lui sont pas fermés. Depuis le temps où il fut initié à la peinture et à l'histoire de l'art par René Blum, il n'a pas perdu ce plaisir visuel, cette joie des yeux et de l'esprit.

Aussitôt que George arrive dans un pays riche en beautés artistiques, il ne manque pas, entre deux répétitions, de les visiter et d'en jouir.

D'autres plaisirs, moins intellectuels, l'intéressent aussi : l'automobile et les bains de mer. Son rêve inavoué serait d'avoir une voiture de course. Les bains lui seraient plus habituels si son art n'exigeait de lui une prudence et une forme physique toujours égales.

Bref, l'étoile qui luit au ciel de la Danse, le chorégraphe qui donne au monde des beautés tous les jours plus idéales et plus nombreuses, sait aussi être un homme de tous les jours, un mari attentif et affectueux, un père, fier de sa progéniture et plein de confiance dans l'avenir de ses enfants.

Et sa carrière l'emmène à travers le monde, par-delà océans et cieux, porteur de son message de beauté, en quête d'un idéal qui toujours demande à être mieux servi.

TABLE DES MATIÈRES

ENFANCE AUPRES DES BALLETS RUSSES DE DIAGHILEV

DE CHEZ LES JESUITES A TABARIN

GUERRE, CHOMAGE ET GRANDS DEPARTS

AVEC LE COLONEL DE BASIL EN AUSTRALIE ET AMERIQUE

AVEC FOKINE AU BALLET THEATRE PUIS SERGENT-CHEF DANS L'ARMEE AMERICAINE

ETOILE ET MARI D'ETOILE DANS LA COMPAGNIE DU MARQUIS DE CUEVAS

LE CHOREGRAPHE, SON ŒUVRE ET

SES IDEES

L'HOMME, SA FAMILLE ET SES

DISTRACTIONS

Achevé d’imprimer le 15 septembre 1955