Victorien SARDOU

Victorien Sardou, photo Etienne Carjat [BNF]

Victorien Léandre SARDOU dit Victorien SARDOU

auteur dramatique français

(8 [auj. n° 16] rue Beautreillis, Paris ancien 4e, 05 septembre 1831* – Paris 17e, 08 novembre 1908*)

Fils d’Antoine Léandre SARDOU (Le Cannet, Alpes-Maritimes, 19 janvier 1803 – Nice, Alpes-Maritimes, 14 octobre 1894), lexicographe et écrivain, et de Mathie Evélina VIARD (Troyes, Aube, 13 avril 1809* – Nice, 20 novembre 1882), mariés à Troyes le 04 septembre 1830*.

Epouse 1. à Paris ancien 3e le 23 octobre 1858* Laurentine Éléonore Désirée MOISSON dite Mlle LAURENTINE (Lyon, Rhône, 14 août 1822* – Marly-le-Roi, Seine-et-Oise [auj. Yvelines], 08 août 1867*), marchande de modes et actrice, fille d'Édouard Éléonore Robert MOISSON DE BRÉCOURT, dit LÉON, trial de l'Opéra-Comique, et de Laurentine Rosalie FONTAINE.

Epouse 2. à Versailles, Seine-et-Oise [auj. Yvelines], le 24 juin 1872* Marie Anne Corneille SOULIÉ (Paris, 07 août 1845 – Paris, 14 avril 1923) [fille d’Eudoxe Augustin SOULIÉ (Toulouse, Haute-Garonne, 01 décembre 1817 – Marly-le-Roi, 29 mai 1876), conservateur du Musée de Versailles] ; parents de Pierre Antoine Augustin Victorien SARDOU (Marly-le-Roi, 05 octobre 1873* – Paris, 27 août 1952), architecte ; de Geneviève Marie Evélina SARDOU [épouse à Paris 8e le 22 juin 1901* Robert de FLERS, auteur dramatique] ; de Jean Eudoxe Victorien SARDOU (Marly-le-Roi, 21 septembre 1877* – Paris 9e, 22 mars 1968), auteur dramatique [épouse à Courbevoie, Seine [auj. Hauts-de-Seine], le 25 février 1912 Marie Paule Inès DEVRIÈS (Bagnères-de-Luchon, Haute-Garonne, 09 mai 1884* – Paris 9e, 26 septembre 1975), fille de Marcel DEVRIÈS, ténor] ; d’André Emile Victorien SARDOU (Paris 8e, 04 novembre 1881* –) [épouse à Nice, Alpes-Maritimes, le 31 mai 1920 Julia Cécilia CHARPIOT].

On doit à son fils Jean les livrets de Thamyris, avec Jean Gounouilhou (Bordeaux, 17 mars 1904), et de le Dante, avec Léon Uhl (Bordeaux, 26 janvier 1930), sur des musiques de Jean Nouguès ; et à son fils André celui du drame en 4 actes la Sorcière, d'après sa pièce, musique de Camille Erlanger (Opéra-Comique, 18 décembre 1912).

Il étudia d'abord la médecine, puis chercha des ressources dans des travaux littéraires et fit représenter à l'Odéon, en 1854, la Taverne des étudiants, dont l'échec fut complet. D'abord découragé, Sardou, après son mariage avec une actrice, Mlle de Brécourt (1858), se remit à écrire pour le théâtre, connut un premier succès avec les Premières armes de Figaro (1859), et commença sa réputation avec les Pattes de mouche (1860). Il donna ensuite une série de comédies, soit d'intrigue, soit de mœurs, où se marque l'influence de Scribe – dont il égala l'ingéniosité – et de Dumas fils. Il écrivit des comédies, des drames, des pièces à grand spectacle, des livrets d'opéras, et devint un des auteurs dramatiques les plus féconds et les plus applaudis de son temps. Doué d'une extrême facilité, né homme de théâtre, il a le don du mouvement, de la vie, un dialogue aisé et rapide, spirituel et mordant. Il sait intéresser et amuser, susciter le rire et l'émotion ; mais il s'occupe peu de fouiller les caractères et de faire penser. Il montre une dextérité extraordinaire dans l'emploi des menus moyens qu'il juge propres à exciter l'attention du public ; il sacrifie tout à l'effet à produire, même la vérité, même le bons sens, préférant les applaudissements de la foule aux suffrages des lettrés. Le plus souvent il complique une idée simple d'idées accessoires, qui allongent la pièce d'un acte ou deux actes agréables ordinairement, mais qui presque toujours ne tiennent à l'action que par un fil léger. Comme il a beaucoup produit, il lui est arrivé d'avoir recours à des réminiscences, à des emprunts qui lui ont valu de vives attaques, dont il s'est défendu dans un livre intitulé : Mes plagiats (1883). Citons, parmi ses comédies : les Gens nerveux (1859) ; Monsieur Garat (1860) ; les Pattes de mouche (1860) ; les Femmes fortes (1861) ; Piccolino (1861) [Mme de Grandval en a tiré un opéra (1869), et Johann Strauss en a tiré son opérette Der Carneval in Rom (1873)] ; Nos intimes (1861) ; les Prés Saint-Gervais (1862) ; la Perle noire (1862) ; les Ganaches (1862) ; la Papillonne (1862), jouée au Français sans succès ; le Dégel (1863) ; les Pommes du voisin (1864) ; la Famille Benoîton (1865), un de ses grands succès ; les Vieux Garçons (1865) ; Nos bons Villageois (1866) ; Maison neuve (1867) ; Séraphine (1869) ; Fernande (1870) ; Rabagas (1872), comédie satirique ; les Merveilleuses (1873) ; Andréa (1873) ; l'Oncle Sam (1873), qui fut d'abord jouée aux Etats-Unis ; Ferréol (1875) ; Dora (1877) ; les Bourgeois de Pont-Arcy (1878) ; Daniel Rochat (1880) ; Divorçons (1880), une de ses plus spirituelles comédies ; Odette (1880) ; Georgette (1885) ; la Marquise (1889) ; Belle-Maman (1889) ; les Américaines à l'étranger (1892), qui fut jouée aux Etats-Unis ; Marcelle (1895) ; Spiritisme (1897) ; Paméla, marchande de frivolités (1898) ; la Piste (1906), comédie légère, qui est sa dernière œuvre. Citons encore des féeries : le Crocodile (1886) ; Don Quichotte (1895). Parmi ses drames : les Diables noirs (1863) ; Patrie !, en cinq actes (Porte-Saint-Martin, 18 mars 1869), le plus vigoureux de ses drames ; la Haine (1874) ; Dora (1877), reprise en 1906 sous le nouveau titre de l’Espionne, et quelque peu modifiée pour la circonstance ; Fédora (1882) [Umberto Giordano en a tiré l'opéra du même nom (1898)]. Mais il connut ses plus grands succès et réalisa le mieux son talent avec ses vastes compositions dramatiques, où l'anecdote historique, adroitement traitée et dégagée de tout lyrisme de commande, sert de prétexte à de pittoresques et minutieuses reconstitutions. Déjà sensible dans Patrie !, cet art s'affirma avec Théodora (1884) ; la Tosca (1887) [Giacomo Puccini en a tiré son opéra Tosca (1900)] ; Thermidor (1891), interdit au Théâtre-Français après deux représentations ; Cléopâtre (1890) ; Madame Sans-Gêne (1893) [Giordano en a tiré un opéra-comique (1915)] ; Gismonda (1894) [Henry Février en a tiré un drame lyrique (1919)] ; deux grandes pièces traduites en anglais et jouées à Londres par le célèbre acteur sir Henry Irving : Robespierre (1899) et le Dante, écrit avec Moreau (1903) ; la Sorcière, drame en cinq actes qui se passe en Espagne, au temps de l'Inquisition (théâtre Sarah-Bernhardt, 1903). On doit encore à Sardou plusieurs livrets d'opéras, entre autres : Bataille d'amour (1863) ; le Capitaine Henriot (1864) ; le Roi Carotte (1872) ; les Prés Saint-Gervais (1874) ; Piccolino (1876) ; les Noces de Fernande (1878) ; Patrie ! (1886) ; la Fille de Tabarin (1901) ; les Barbares (1901). Citons enfin un roman : la Perle noire (1862) ; la Maison de Robespierre (1895) ; etc.

Véritable homme de théâtre, Sardou, qui fut un des auteurs dramatiques les plus féconds et les plus applaudis de son temps, a le don du mouvement, de la vie, un dialogue aisé, rapide, spirituel et mordant. Il sait intéresser et amuser, susciter le rire et l'émotion ; il a surtout une dextérité extraordinaire dans l'emploi des menus moyens qu’il juge propres à exciter l'attention du public. C'est dans ces grands effets obtenus par de petits moyens que consiste la manière propre de Sardou. On peut regretter seulement que son observation n'ait pas été plus pénétrante et ses caractères plus fouillés.

Il a été élu membre de l'Académie française le 07 juin 1877, et fut président de la Société des Auteurs et Compositeurs dramatiques. Il fut nommé chevalier (14 août 1863), officier (14 août 1869), commandeur (16 juillet 1895), grand officier (16 août 1900), puis grand croix (13 janvier 1907) de la Légion d'honneur.

Le 20 octobre 1910, un gala fut donné à l'Opéra de Paris au profit du monument élevé à sa mémoire ; il y fut représenté le 2e acte de Théodora (musique de Leroux), et le 2e acte de Fedora de Giordano.

Un monument à sa mémoire, sculpté par Bartholomé, avait été érigé place de la Madeleine en 1924. La statue a été fondue en 1942 ; un modèle en plâtre se trouve au théâtre Sarah-Bernhardt.

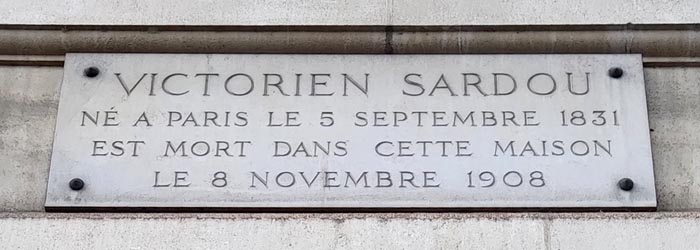

En août 1863, il acheta le château du Verduron, place du Verduron [auj. place Victorien-Sardou] à Marly-le-Roi ; en 1897, il était également domicilié 28 rue de Madrid à Paris 8e. Il est décédé en 1908 à soixante-dix-sept ans, en son domicile parisien, 64 boulevard de Courcelles à Paris 17e, où figure une plaque à son nom. Une plaque est également apposée sur la maison où il est né. Il est enterré à Marly-le-Roi (Yvelines).

plaque apposée sur l'immeuble du 64 boulevard de Courcelles à Paris 17e

Victorien Sardou (coll. Viollet)

|

livrets

Bataille d'amour, opéra-comique en 3 actes, avec Karl Daclin, musique d'Emmanuel Vaucorbeil (Opéra-Comique, 13 avril 1863) le Capitaine Henriot, opéra-comique en 3 actes, avec Gustave Vaëz, musique de François Auguste Gevaert (Opéra-Comique, 29 décembre 1864) Ondines au champagne, opérette en 1 acte, [sous le pseudonyme de Jules Pélissié], avec Henri Lefebvre, musique de Charles Lecocq (Folies Marigny, 03 septembre 1865) Grisélidis, opéra-comique en 4 actes, musique de Georges Bizet (1870‑1871, inachevé) le Roi Carotte, opéra bouffe en 4 actes, musique de Jacques Offenbach (Gaîté, 15 janvier 1872) les Prés Saint-Gervais, opéra bouffe en 3 actes, avec Philippe Gille, musique de Charles Lecocq (Variétés, 14 novembre 1874) la Haine, drame en 5 actes, musique de scène de Jacques Offenbach (Gaîté, 03 décembre 1874 ; Opéra [2e acte seul], 24 décembre 1907) => livret Piccolino, opéra-comique en 3 actes, d'après sa comédie, avec Charles Nuitter, musique d’Ernest Guiraud (Opéra-Comique, 11 avril 1876) => fiche technique les Noces de Fernande, opéra-comique en 3 actes, avec Emile de Najac, musique de Louis Deffès (Opéra-Comique, 19 novembre 1878) Théodora, drame en 5 actes, musique de scène de Jules Massenet (Porte-Saint-Martin, 26 décembre 1884) Patrie !, opéra en 5 actes, d'après son drame, avec Louis Gallet, musique d'Emile Paladilhe (Opéra, 20 décembre 1886) le Crocodile, pièce en 5 actes, musique de scène de Jules Massenet (Porte-Saint-Martin, 21 décembre 1886) => partition Cléopâtre, drame en 5 actes et 6 tableaux, avec Eugène Moreau, musique de Xavier Leroux (Porte-Saint-Martin, 23 octobre 1890) Don Quichotte, pièce à grand spectacle en 3 actes, avec Charles Nuitter, musique de scène d'Albert Renaud (Châtelet, 09 février 1895) la Fille de Tabarin, comédie lyrique en 3 actes, avec Paul Ferrier, musique de Gabriel Pierné (Opéra-Comique, 08 février 1901) les Barbares, tragédie lyrique en 3 actes et 1 prologue, avec Pierre-Barthélemy Gheusi, musique de Saint-Saëns (Opéra, 23 octobre 1901) => fiche technique Fiorella, comédie lyrique en 1 acte, avec Pierre-Barthélemy Gheusi, musique d'Amherst Webber (Londres, 1905) Théodora, drame musical en 3 actes, d'après son drame, avec Paul Ferrier, musique de Xavier Leroux (Monte-Carlo, 19 mars 1907 ; Opéra [2e acte seul], 20 octobre 1910) les Merveilleuses, opérette en 3 actes, avec Paul Ferrier, musique d’Hugo Felix (Variétés, 24 janvier 1914) |

Réjane et Victorien Sardou [photo Mairet]

|

Ses pièces n'ont pas échappé aux critiques de ceux pour qui le théâtre est avant tout fondé sur une analyse approfondie des caractères. Mais la plupart du temps, elles ont emporté les suffrages du public par divers mérites que Sardou possédait à un degré éminent : une habileté surprenante à construire une pièce, à en nouer et en dénouer l'intrigue, un souci constant de la moralité, une ardente curiosité de l'histoire et des mœurs d'autrefois, qui se traduisait par l'exactitude de la documentation : faits, costumes ou décors ; une variété égale à sa fécondité ; une vivacité spirituelle dans le dialogue ; le don du mouvement, et, par-dessus tout, un sens parfaitement juste des effets dramatiques. (Larousse Mensuel Illustré, janvier 1909)

|

|

le monument de Victorien Sardou, place de la Madeleine à Paris

Inauguration du monument de Victorien Sardou.

Le 25 mai 1924, a eu lieu l'inauguration du monument élevé sur la place de la Madeleine, à Paris, à la mémoire de Victorien Sardou. L'œuvre était prête depuis 1914, mais la guerre en avait retardé la mise en place. Dû au ciseau de Bartholomé, le groupe représente V. Sardou coiffé de son légendaire petit béret, son foulard autour du cou, et familièrement assis, les jambes croisées, sur un banc de pierre, d'où il semble contempler les passants avec une curiosité indulgente. Derrière lui se dressent deux grandes figures allégoriques : le Drame, représenté par un homme qui étreint nerveusement sa poitrine de sa main droite, tandis que de la gauche il soutient son front douloureux, et la Comédie, symbolisée par une jeune femme qui lance vers le ciel son rire clair et moqueur. La partie architecturale du monument, d'une harmonieuse sobriété, est l'œuvre du propre fils du maître, P. Sardou, architecte de la Ville de Paris. La cérémonie se déroula devant une assistance de choix. L'Académie française était représentée par Doumic, Bergson, Bédier et Richepin qui parla au nom de l'illustre Compagnie. Avant lui avaient pris la parole : A. Messager qui, remettant au nom de la Société des Auteurs dramatiques le monument à la Ville de Paris, traça un large tableau de l'activité dramatique de Sardou ; Lalou, président du Conseil municipal, qui, en prenant possession du monument, évoqua particulièrement en Sardou le Parisien flâneur et curieux de sa ville dont il faisait revivre les coins pittoresques dans le décor de ses pièces. G. Lecomte apporta ensuite l'hommage de la Société des Gens de lettres, et rappela « les débuts austèrement difficiles de Sardou, la ténacité méritoire qu'il montra pour se conquérir lui-même, puis pour s'imposer à son temps, et la fière leçon d'énergie qu'il offre aux écrivains ». P. Ginisty, au nom de l'Association de la Critique, retraça les relations de Sardou et des critiques dramatiques, relations qui se poursuivirent pendant quarante ans et furent quelquefois orageuses, sans cesser d'être amicales et fécondes. A leur tour, A. Franck, au nom de l'Association des Directeurs de théâtre et A. Calmettes, au nom de l'Union des Artistes, dirent leur gratitude envers Sardou, et agrémentèrent leur hommage de piquantes anecdotes sur ses relations avec les gens de théâtre. Calmettes notamment rappela d'amusantes boutades du maître. C'est lui qui répliquait à un directeur inquiet de voir annoncer pour le même soir une autre répétition générale, et redoutant l'abstention des critiques : « Tant mieux, ils donneront leurs billets à leurs concierges, ça fera un public plus intelligent ». C'est lui encore qui houspillait Mme Pasca d'être trop méticuleuse et de vouloir absolument, au cours d'une partie de cartes, faire tomber le roi, alors qu'elle venait de l'annoncer. Il lui hurlait, en la fustigeant à grands coups de foulard : « Qu'est-ce que vous craignez ?... les premiers rangs du balcon, Sarcey ? Il est sourd et aveugle, ne comprend rien, il a une tête en zinc ». Enfin R. Poincaré, président du Conseil, prit la parole, moins, dit-il, comme chef du gouvernement que comme le collaborateur de Sardou en qualité d'avocat conseil de la Société des Auteurs et Compositeurs. Il rappela à ce propos avec quelle intelligence passionnée Sardou, président de cette Société, défendait les droits de ses confrères, apportant dans la préparation d'un procès son art magique de la mise en scène, son esprit intarissable, sa merveilleuse fécondité de ressources, et « ne se séparant jamais, qu'il écrivît ou qu'il parlât, de son démon familier, qui était le génie endiablé du théâtre ». R. Poincaré passa ensuite en revue l'œuvre du dramaturge, depuis son premier succès, les Pattes de mouche. Il insista particulièrement sur Patrie !, le fameux drame à propos duquel V. Hugo, dans une lettre datée de 1869, félicita Sardou d'avoir « refait l'âme républicaine ».

Refaire l'âme républicaine ! On eût dit qu'en 1869 Hugo pressentait la guerre prochaine et Sedan, et le 4-Septembre et le Gouvernement de la Défense nationale et l'établissement définitif de la République en France. Mais Sardou semblait avoir vu plus loin dans l'avenir ; et lorsque son pauvre sonneur Jonas monte au beffroi et y sonne le glas des morts, lorsque les Flamands accourus saluent respectueusement le cadavre de cet obscur martyr du patriotisme et de la liberté, n'est-ce pas la sublime image du dévouement populaire, telle que nous l'avons cent fois admirée au cours des dernières hostilités et telle qu'elle est immortellement éclairée, sous l'Arc de Triomphe, par la flamme qui brûle sur la tombe du Soldat inconnu ?

Ainsi se trouva dignement glorifié celui qui fut en son temps le maître incontesté de la scène.

(J. Darguin, Larousse Mensuel Illustré, septembre 1924)

|

une répétition de la Tosca à l'Opéra-Comique dessinée par Leonetto Cappiello en 1905

(de g. à dr. : Giacomo Puccini [le compositeur], Ricordi [l'éditeur], Victorien Sardou, assis, coiffé d'un chapeau [l'auteur de la pièce], Paul Ferrier, assis [l'auteur de la version française du livret], Albert Carré, debout [le directeur], André Messager [le chef d'orchestre])

|

La « Fonotipia » a même eu la chance de pouvoir enregistrer un disque dit par le grand auteur dramatique Victorien Sardou... et nous donnons une appréciation curieuse de Sardou sur les disques « Fonotipia ».

Mon cher Monsieur Michaelis, Je viens d'entendre le disque de Bonci. C'est merveilleux ! Théophile Gautier a dit, en plaisantant : « On saura peut-être un jour mettre la parole en bouteille ; et, pour l'entendre, il suffira de déboucher le flacon. » Ce rêve, qu'il ne prenait pas lui-même au sérieux, le voilà réalisé par votre Phonotypie ! — Quel regret, pour ceux de mon âge, que votre invention féerique soit si récente, et qu'avec les artistes de nos jours, je ne puisse pas évoquer aussi ceux qui ont charmé ma jeunesse ! — Que j'aurais donc plaisir à réentendre Rubini, Lablache et Mario dans Don Juan, Mme Stoltz dans la Favorite, Mlle George, Rachel, Dorval, Frédérick Lemaître, Bocage, etc., mes propres interprètes : Déjazet dans Monsieur Garat, Dumaine dans Patrie ! et tant d'autres dont il ne me reste que le souvenir ! Nos arrière-neveux pourront un jour, grâce à vous, applaudir Bonci, comme moi, en son absence, et pour eux votre disque supprimera à la fois, la distance et le temps.

Bien cordialement,

Victorien Sardou a « dit » les trois disques suivants (27 cm. 12fr.50) : fragments de : 39.091 : Patrie ! 39.207 : la Famille Benoîton 39.171 : la Haine dont il est l’auteur.

(Phono-Gazette, 15 septembre 1905)

[photo Paul Boyer]

|

|

"Maintenant, madame, en trois mots" extrait de la scène 8 de l'acte III de Patrie ! de Victorien Sardou Victorien Sardou (Dolorès et le Duc d'Albe) Fonotipia 39091, enr. en 1905 [origine BNF]

|

"Ne me touchez pas" extrait de la scène 4 de l'acte II de la Haine de Victorien Sardou Victorien Sardou (Cordelia) Fonotipia 39171, enr. en 1905 [origine BNF]

|