Robert QUINAULT

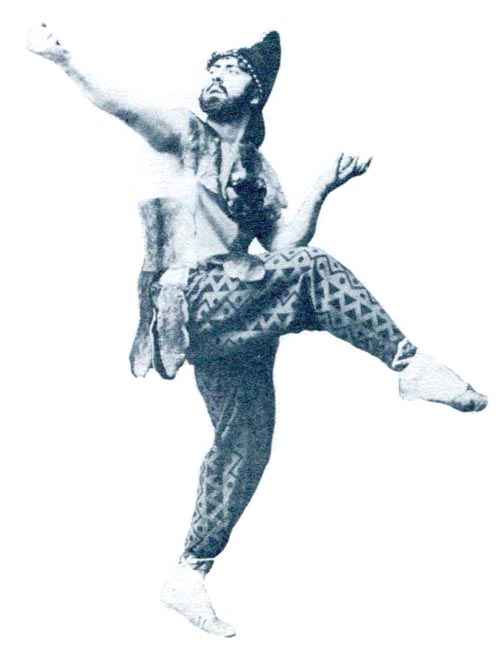

Robert Quinault en 1931 [photo L. Roosen]

Robert Henri Désiré QUINAUX dit Robert QUINAULT

danseur et chorégraphe français

(23 rue Simart, Paris 18e, 21 novembre 1887* – Cagnes-sur-Mer, Alpes-Maritimes, 08 mars 1973)

Fils de Félicien Joseph QUINAUX (Namur, Belgique, 19 octobre 1840* – Paris 10e, 04 juillet 1907*), peintre décorateur [fils de Jean Joseph Hubert QUINAUX, coutelier], et de Marie Joséphine SAVARY (Brest, Finistère, 22 mars 1856 – Paris 18e, 29 octobre 1906*), couturière, mariés à Paris 18e le 11 octobre 1883*.

Frère d'Henriette Jeanne Thérèse Etiennette QUINAUX dite Henriette QUINAULT (23 rue Simart, Paris 18e, 26 décembre 1883* – Provins, Seine-et-Marne, 03 février 1964), danseuse de l'Opéra (débuts en 1912) [épouse 1. à Paris 18e le 21 janvier 1905* (divorce le 31 mars 1914) Émile BAUDIN (1870–1948), ténor de l'Opéra ; épouse 2. à Paris 18e le 23 février 1915* (divorce le 26 février 1920) Pierre Arnaud Henri MORTAGNE (Bordeaux, Gironde, 02 avril 1891 – Paris 13e, 28 décembre 1950*), artiste dramatique puis directeur de cinéma].

Epouse à Paris 18e le 06 août 1910* Marguerite DUPRÉ (4 rue de Charenton, Paris 12e, 01 février 1891* – Vence, Alpes-Maritimes, 09 juin 1984), danseuse de l’Opéra (débuts en 1911), fille de Jean Baptiste Vivien DUPRÉ (1853 – ap. 1910), marchand tailleur, et de Marie Céline SECOND (Saint-Vallier, Drôme, 23 février 1857* – Paris 12e, 11 avril 1907*), lingère.

Il fait ses études à l’Opéra de Paris. Il danse aux Folies-Bergère, à l’Opéra-Comique (où il entre en 1910 et où il règle des chorégraphies) et dans de nombreux théâtres parisiens, où il occupe le poste de maître de ballet. Il retourne ensuite à l’Opéra, où il remplit les fonctions de professeur et de régisseur de la danse, et où il signe les chorégraphies de Padmâvatî (1946) et des Malheurs de Sophie (1948).

En 1910, il habitait 14 rue Ferdinand-Flocon à Paris 18e. Il est décédé en 1973, à quatre-vingt-cinq ans.

|

Sa carrière à l’Opéra-Comique

Il y créa le 04 mai 1910 le Mariage de Télémaque de Claude Terrasse ; le 28 décembre 1910 les Lucioles (le Pierrot blanc) de Claude Terrasse ; le 29 octobre 1912 la Danseuse de Pompéi (Adonis) de Jean Nouguès ; le 05 juin 1913 Djali (l’Esclave) de Georges Ménier ; le 15 mai 1914 Mârouf, savetier du Caire d’Henri Rabaud ; le 13 mai 1915 Danses grecques ; le 25 janvier 1918 Au beau Jardin de France (Mars Gravidus) de Francis Casadesus ; le 16 avril 1920 Pirouettes ! (Pierrot) de Georges Ménier et Romance d’Anton Rubinstein ; le 20 mai 1932 Reflets de Florent Schmitt. Il y participa à la première le 27 juin 1912 du Devin du village (le Courtisan) de Jean-Jacques Rousseau ; le 29 mai 1914 de la Péri (Iskander) de Paul Dukas ; le 09 juin 1914 du Ballet des Nations de Paul Vidal. Il y participa à une reprise le 17 septembre 1910 de la Reine Fiammette de Xavier Leroux ; le 20 novembre 1930 de la Boîte à Joujoux (Polichinelle) de Claude Debussy (qu’il avait créé au Théâtre Lyrique du Vaudeville le 10 décembre 1919). Il y dansa Cigale (une Cigale, 1913) de Jules Massenet.

|

Robert Quinault dans le divertissement de Mârouf lors de la création à l'Opéra-Comique (1914)

|

Un émule français du danseur russe Vaslav Nijinski : Robert Quinault, de l'Opéra-Comique

Le danseur, jusqu'à la venue en France des chorégraphes russes, était ironiquement apprécié. Nous assistons à la renaissance du danseur français tel qu'on le considérait au XVIIIe siècle.

le rôle de début de Robert Quinault A neuf ans, il trouva son premier "rôle" avec un personnage de petit paysan, de Messidor.

Il y a quelques années, on considérait avec une sorte d'indulgence ironique la personnalité du danseur. Ses bonds, ses révérences arrondies appelaient infailliblement le sourire. Et ce n'est pas sans étonnement qu'on constatait que certains hommes se destinaient le plus sérieusement du monde à cette légère profession, apparemment trop joyeuse. Que les temps ont changé ! La passion de la danse nous est revenue et, avec elle, le goût de tous ceux qui en font état. Les Russes nous ont rapporté pieusement les grandes traditions chorégraphiques françaises du XVIIIe siècle. Nous sommes persuadés, aujourd'hui, que l'art de la danse est l'un des plus complets, des plus harmonieux et des plus profonds de tous les arts. Cette renaissance a eu des effets qu'on n'attendait plus et la figure du danseur même a retrouvé je ne sais quel ardent éclat.

Robert Quinault mime réaliste Dans un mimodrame, le Vagabond, où il donnait une scène de "delirium tremens".

On se rappelle à quels commentaires enthousiastes ont donné lieu les apparitions ailées de Vaslav Nijinski. Il a fallu cette incursion des ballets slaves pour nous apercevoir que nous-mêmes avions une école de danse merveilleusement constituée, des chorégraphes remarquablement entraînés. Sans doute nos snobs continuent de s'intéresser avec une chaleur singulière aux manifestations exotiques et les artistes étrangers jouissent d’un crédit infiniment supérieur à celui que l'on accorde aux nôtres. Mais l'on rend cependant justice à nos compatriotes, qui souffrent moins de l'indifférence publique. Après des efforts puissants et décisifs, après des créations retentissantes, l'on n'ignore plus qu'un artiste comme Robert Quinault est d'une qualité aussi exceptionnelle que Nijinski. Il ne recherche pas les vedettes tapageuses. Son nom ne hante pas les regards. On ne découvre sa force gracieuse et souveraine que lorsqu'on le voit sur une scène. Il ne recherche pas d'effets en dehors de son art. On connaît son visage doux et attirant, franc et mystérieux. Ses sourcils, légèrement obliques, sont dessinés — la ressemblance est curieuse, exactement comme ceux de Vaslav Nijinski — et donnent à sa physionomie je ne sais quoi d'étrange, de mélancolique et de fuyant. Il est plus svelte que le créateur de Schéhérazade et, quoique plus âgé, il a une légèreté d'enfance, des turbulences puériles et harmonieuses qui lui composent une personnalité aux contours nettement arrêtés. Tandis que Nijinski accorde une place prépondérante à la virtuosité et veut surprendre par des contorsions acrobatiques et des mines implorantes et alanguies, Robert Quinault, dont la prestesse n'est pas moins vive, garde dans ses virevoltes fantasques un ordre sensible et mesuré, une grâce attendrie, confiante et persuasive. Il ne s'abandonne pas à un tumultueux courant. Il ne se farde pas de couleurs violentes ni ne s'habille avec des vêtements aux chamarrures bizarres. Il s'incline et se relève, tourne et gesticule, sautille et danse avec une harmonie heureuse que rien ne brise.

Robert Quinault dans Quo vadis Dans cet opéra, une partie chorégraphique importante se déroulait dans le palais de Néron. Cette danse avait été confiée à M. Robert Quinault, et, pour la première fois, on vit un danseur aux jambes nues.

Je ne prétends pas établir ici un parallèle où Quinault aurait l'avantage sur le grand mime slave, mais faire une distinction entre ces deux prodigieux chorégraphes qui mette en pleine clarté leurs personnalités. Robert Quinault est entré à l'école de danse de l'Opéra, dès l'âge de sept ans. Il a fait toutes ses classes et parut, dès sa plus tendre enfance, sur la vaste scène de l'Académie nationale de musique. On raconte que, déjà, sa sensibilité était fort développée. Aux représentations où le héros était assassiné, le petit Robert se mettait à pleurer et il fallait l'emporter. On a des documents plus malicieux sur cette enfance. Le petit danseur, durant les jours torrides de l'été, prenait des bains froids dans le bassin d'eau potable de l'Opéra, et il faillit être mis à la porte un jour qu'il avait été surpris organisant une rieuse baignade générale avec ses petits camarades. Quand Robert Quinault parut dans Lohengrin, une assez violente émotion l'agitait. Par malheur, la bride du cygne se cassa, l'adolescent fut précipité dans les dessous. Il se releva sans s'être fait, par miracle, aucun mal. Ses vêtements étaient maculés de poussière. La perruque, défrisée, pendait lamentablement sur son épaule. Robert Quinault remonta prestement sur la scène, et au troisième acte, il fit une apparition sensationnelle, la perruque à la main et le pourpoint déchiqueté. Ce fut son premier succès. Il a, heureusement, depuis, eu des triomphes plus certains.

Robert Quinault en danseur grec Dans la Revue des Folies-Bergère, cette année, M. Quinault apparaissait dans un sketch, en danseur grec ; il y tenait l'emploi d'un professeur de culture physique qui, seul, pouvait tendre l'arc d'Ulysse.

Depuis quatre ans, Robert Quinault appartient au corps de ballet de l'Opéra‑Comique. Sous l'admirable direction de Mme Mariquita, qui a tout de suite vu en ce jeune homme le grand artiste qu'il devait devenir, Robert Quinault s'est transformé. Il a travaillé avec une fièvre enthousiaste, et il s'est révélé le meilleur danseur français de l'école contemporaine. Avec le goût profond et rare qui la caractérise, Mme Mariquita a compris que les travestis étaient antiartistiques et que le héros d'un ballet, représenté par une danseuse, si adroite fût-elle, ne pouvait impressionner bien sérieusement un public. Aussi bien, le travesti ne peut que souligner les lignes d'un corps féminin et les ballerines, avec une charmante audace, ne manquent pas d'insister sur cette transformation ambiguë. Mme Mariquita, rompant avec des traditions absurdes, a fait appel aux danseurs et évité, autant que possible, les travestis. Ainsi a-t-elle rendu au ballet une sorte de lustre et de gravité qui donne une portée plus humaine à ces spectacles. L'on peut dire que parmi ses créations les plus personnelles, la formation d'un Robert Quinault n'est pas la moins négligeable.

Robert Quinault et Sonia Pavloff dans Djally [photo Fémina] Dans ce ballet, de M. Georges Ménier, représenté à l'Opéra-Comique en 1913, M. Quinault, qui avait pour partenaire l'aérienne et intelligente danseuse qu'est Mlle Sonia Pavloff, représentait une sorte d'esclave hindou auquel il avait donné, dans le geste comme dans le costume, une allure qui, tout en restant personnelle, rapproche cette création de celles du danseur russe Nijinski.

Depuis que Mme Mariquita a eu sous ses ordres Robert Quinault, toutes les interprétations du jeune danseur ont brillé d'un éclat remarquable. Il a rejeté toutes ces aménités plaisantes et un peu ridicules dont sont imprégnés les hommes du corps de ballet. Il a retrouvé je ne sais quelle liberté d'inspiration, une ardeur vivante, une justesse d'impression, qu'on ne connaissait plus. Formé par les précieuses leçons de Mme Mariquita, Robert Quinault connaît maintenant toutes les ressources de son art complexe et original. Il est appelé à être, lui-même, après l'éminente maîtresse de ballet de l'Opéra-Comique, un maître de ballet de la même sève puissante et vivifiée. Et s'il est possible de comparer, aujourd'hui, sans dommage, Robert Quinault au grand danseur russe Vaslav Nijinski, il pourra peut-être s'égaler plus tard aux maîtres du passé, aux Petitpa ou même aux Vestris...

(Henry Malherbe, le Miroir, 22 mars 1914)

|

|

Robert Quinault dans le Pierrot de Montmartre, pantomime de Willette [photo H. Manuel]

Au mois de septembre 1913, le dessinateur Willette donnait aux Folies-Bergère, sur une partition de M. Bosc, un ballet-pantomime « Montmartre », lequel, naturellement, mettait en scène Pierrot qui, sous diverses formes, devenait le principal personnage de l'ouvrage. Il y avait même deux Pierrots dans cette pantomime de Willette et de Mme Mariquita : le Pierrot-type, que représentait Mlle Delmarès, chargée d'un rôle de pure mimique, et un Pierrot rapin, rôle qui, en outre de la partie mimée, comportait une importante partie de danse. Ce fut M. Robert Quinault, premier danseur de l'Opéra-Comique, qui fut chargé d'identifier ce personnage, dont l'expression se manifestait à la fois dans les jeux de physionomie et dans les attitudes. Toute la partie de danse reposait sur M. Robert Quinault, qui apparaissait, en outre, sous l'aspect d'un apache. La partenaire de Robert Quinault-Pierrot était Mlle Dithy Darling, de l'Opéra-Comique ; celle de Robert Quinault-apache, était la danseuse Régnier.

(le Miroir, 22 mars 1914)

|