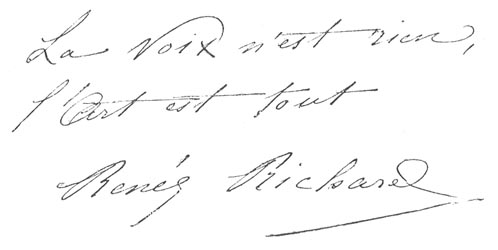

Renée RICHARD

Renée Richard en 1878 [photo Pierre Petit]

Alphonsine Hélène RICHARD dite Renée RICHARD

mezzo-soprano français

(73 rue du Chantier, Cherbourg, Manche, 12 mars 1858* – Grandcamp-les-Bains [auj. Grandcamp-Maisy], Calvados, 20 juillet 1947)

Fille d’Adolphe Jean François RICHARD (Cherbourg, 16 novembre 1818* – 1889/1895), menuisier puis cafetier [fils de René RICHARD (Osmanville, Calvados, 1777 – Cherbourg, 06 novembre 1846*), journalier], et de Florentine LÉGER (Isigny-sur-Mer, Calvados, 23 décembre 1826* – Grandcamp-les-Bains, 14 septembre 1895*), mariés à Cherbourg le 11 novembre 1848*.

Sœur d’Alphonse René RICHARD, artiste dramatique (voir ci-dessous), et de Jules Martial RICHARD (Percy, Manche, 03 octobre 1851 – ap. 1894), peintre en bâtiment.

Epouse à Cherbourg le 07 décembre 1889* Armand Pierre Constant DOUZOUVILLE devenu par jugement du 13 août 1889 d’OZOUVILLE (Cherbourg, Manche, 26 février 1861* – Grandcamp-les-Bains, 16 octobre 1930), commis-négociant, fils de Pierre Jacques DOUZOUVILLE, maître au cabotage.

Elève au Conservatoire de Paris de Roger pour le chant et d’Obin pour la déclamation, elle obtint en 1876 un 1er accessit de chant et un second prix d’opéra, et remporta l’année suivante les deux premiers grands prix. Elle débuta à l'Opéra le 17 octobre de la même année dans la Favorite. Sa belle voix de contralto fit une grande impression, et elle joua avec un succès considérable dans le Prophète, Hamlet, Sapho, Rigoletto ; elle créa trois rôles : Anmeris, dans Aïda (1880) ; Ascanio, dans Françoise de Rimini (1882) ; Anne de Boleyn, dans Henri VIII (1883) ; la grande justesse de son chant est une de ses principales qualités. En 1889, elle partit pour la Russie. Elle quitta l'Opéra de Paris en 1893 et devient professeur de chant en 1895. Le 29 janvier 1891, elle avait créé à Nice la version française de Richard III (Marguerite) de Gaston Salvayre. Le 27 juillet 1933, elle fut nommée chevalier de la Légion d’honneur.

En 1895, elle habitait 63 rue de Prony à Paris 17e ; en 1911, 8 rue d’Aumale à Paris 9e. Elle est décédée en 1947 à quatre-vingt-neuf ans. Elle est enterrée à Grandcamp-Maisy.

Son frère Alphonse René RICHARD (Cherbourg, 19 novembre 1849* – Vaucresson, Seine-et-Oise [auj. Hauts-de-Seine], 15 décembre 1883*) fut acteur sous le pseudonyme de René DIDIER. Il joua les jeunes premiers à l’Ambigu et au Théâtre Cluny (1873), à la Porte-Saint-Martin (1875). Il devint le pensionnaire du Vaudeville en 1876. Au Théâtre des Nations, il se montra dans Camille Desmoulins, dans les Mirabeau, et surtout dans les rôles du capitaine Phœbus, de Notre-Dame de Paris, et de Montéclain, de la Closerie des Genêts (1878). En 1881, il fut atteint d'aliénation mentale et interné à l'asile Sainte-Anne.

|

Sa carrière à l'Opéra de Paris

Elle y débuta le 17 octobre 1877 dans la Favorite (Léonore ; 500e le 21 juillet 1879 ; 600e le 25 mai 1888).

Elle y chanta la Reine de Chypre (Catarina Cornaro, 1878) ; le Prophète (Fidès, 1878 ; 400e le 18 juillet 1881) ; Hamlet (Gertrude, 28 novembre 1879) ; Aïda (Amnéris, 1880 ; 100e le 18 octobre 1884) ; Sapho (Glycère, 1884) de Gounod ; l’Africaine (Sélika, 1886) ; la Walkyrie (Fricka, 04 juillet 1893).

Elle y créa le 14 avril 1882 Françoise de Rimini (Ascanio) ; le 05 mars 1883 Henry VIII (Anne de Boleyn) de Camille Saint-Saëns.

Elle y participa à la première le 27 février 1885 de Rigoletto (Madeleine) de Giuseppe Verdi [version française d’Edouard Duprez] (50e le 14 septembre 1888) ; et le 12 juin 1885 de Sigurd (Uta) d’Ernest Reyer.

Elle y participa à la première audition le 06 mai 1893 de l’Or du Rhin (Erda, Flosshilde) de Richard Wagner [version française d’Alfred Ernst].

Elle participa à la première audition au Palais Garnier le 14 juillet 1883 du Chant du départ de Méhul. |

Sa carrière à l'Opéra-Comique

Elle y débuta le 22 février 1892 dans le Roi d'Ys (Margared). |

Renée Richard dans Henry VIII (Anne de Boleyn) lors de la création en 1883

|

Elève de Roger pour le chant et d'Obin pour la déclamation lyrique, elle sortit du Conservatoire à l'âge de dix-neuf ans après avoir obtenu les deux premiers grands prix. M. Halanzier l'engagea immédiatement à l'Académie nationale de musique, où elle débuta le 17 octobre 1877, dans Léonore, de la Favorite. Sa belle voix de contralto, qui rappelait celle de l'Alboni, produisit un effet immense. Tenant l'emploi de Mlle Rosine Bloch qui venait de quitter l'Opéra, elle chanta, avec non moins de virtuosité que sa devancière, Catarina, de la Reine de Chypre, puis aborda, au mois de septembre 1878, Fidès, du Prophète. Elle interpréta ce rôle de mère en véritable tragédienne. « Sa voix au timbre d'or, dit M. Hilaire Besonquet, sonne comme une cloche... Mlle Richard a toutes les qualités qui font les grandes artistes, le charme, le pasto, l'accent. » Elle chanta avec la même maestria : la reine, d'Hamlet ; Glycère, de Sapho et Maddalena, de Rigoletto. Elle n'a eu réellement, sur notre grande scène lyrique, que trois créations : Amneris, de Aïda (1880) ; Ascanio, de Françoise de Rimini (1882), et Anne de Boleyn, de Henri VIII (1883), car il ne faut pas compter Uta, de Sigurd, qu'elle joua une fois seulement. A l'inauguration de la statue d'Auber à Caen, en 1883, elle enthousiasma l'auditoire en chantant l'arioso du Prophète et l'air de la Reine de Saba, faute de pouvoir trouver dans le répertoire de l'auteur du Domino noir un morceau pour sa voix. « Une des qualités dominantes du talent de Mlle Richard, dit M. Fernand Strauss, est la grande justesse de son chant. Elle a le don d'électriser le spectateur et de faire ressentir ce qu'elle éprouve elle-même. » Mlle Richard devait créer à l'Opéra Jeanne Scozzone, du Benvenuto Cellini de M. Saint-Saëns, mais MM. Ritt et Gailhard n'ayant pas su la retenir avant la fin de son engagement, elle est partie pour la Russie, au mois de septembre 1889. (Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, 2e supplément, 1888)

|

|

Née à Cherbourg, fit ses études au Conservatoire sous la direction du célèbre ténor Roger, d’Ismaël et d’Obin. Douée d’une admirable voix de contralto et d’un tempérament dramatique extraordinaire, dirigée par de tels maîtres, la jeune élève fit de rapides progrès et remporta aux concours de 1877 les premiers prix de chant et d’opéra à l’unanimité. M. Halanzier, directeur de l’Opéra, s’empressa d’engager cette jeune artiste dont il prévoyait l’avenir et la fit débuter dans le rôle de Léonore de la Favorite où elle remporta un succès éclatant qui la fit sacrer « étoile ». Après ce brillant début, Mme Renée Richard interpréta successivement tous les grands rôles du répertoire et fit diverses créations à l’Opéra où elle triompha pendant une période de douze années. Elle se fit acclamer dans : la Reine de Chypre, le Prophète, Aïda, Hamlet, Rigoletto, Françoise de Rimini, Henry VIII, Sapho, Sigurd, la Walkyrie, etc. Madame Renée Richard a chanté aussi au Conservatoire nombre d’oratorios et œuvres diverses. La grande cantatrice a fait, en outre, de brillantes tournées en France et à l’étranger, notamment en Angleterre, en Belgique, en Hollande, en Russie où elle créa en 1894 à Saint-Pétersbourg, Samson et Dalila, de Saint-Saëns ; en Allemagne, où elle a fait acclamer aux Concerts philharmoniques de Berlin la musique des maîtres français. Quoique jeune encore Mme Renée Richard a presque renoncé au théâtre ; elle ne se fait plus entendre que dans les Concerts. Elle s’est consacrée plus spécialement au professorat ; ses élèves, dont plusieurs ont déjà obtenu de nombreux succès, sont très enthousiastes de la méthode de la grande cantatrice qui est un excellent professeur. (Annuaire des Artistes, 1902)

|

|

Parmi les jeunes talents qui sont entrés au théâtre par la grande porte et ont pu affronter, dès le premier soir, la responsabilité de porter le poids d'un lourd répertoire, il faut compter Mlle Richard, le nouveau contralto de l'Opéra, dont les débuts ont confirmé les grands triomphes des concours de 1877 au Conservatoire. Entrée fort jeune au Conservatoire, dans la classe de Roger, pour le chant, et dans celle d'Ismaël, pour l'opéra, Mlle Richard, exceptionnellement douée, donna immédiatement les plus vives espérances. Dès son concours de juillet 1876, âgée seulement de 18 ans, elle devenait lauréate, et je ne crois pas qu'une seule des personnes qui lui ait entendu chanter le grand air de Charles VI et l'Azucena du Trouvère n'ait hésité à lui prédire le plus bel avenir. À côté de quelques jeunes filles, déjà plus savantes qu'elle, en raison de plus longues études, elle se fit selon moi, dès le premier concours, une place à part parmi les élèves du Conservatoire, et si on ne lui donna que le deuxième prix d'opéra et le premier accessit de chant, c'est qu'il y avait à récompenser de laborieux efforts chez d'autres et que, en même temps, on redoutait de la voir quitter trop jeune un établissement où elle pouvait encore puiser des connaissances précieuses. Quant à moi, en entendant cette belle voix de contralto, si homogène et d'une qualité si pure, qu'elle maniait déjà avec un sentiment si pénétrant, j'écrivais au sortir du concours : « Je crois à un très bel avenir pour Mlle Richard si elle continue à ne pas forcer le son, et cette jeune fille, à qui je ne reconnais pas encore une grande habileté, est certainement pour moi la plus brillante promesse du concours de chant de 1876. » L'année suivante, c'est-à-dire aux derniers concours de 1877, Mlle Richard remportait les premiers prix de chant et d'opéra à l'unanimité et M. Halanzier, confiant, comme nous tous, dans cette écolière, déjà devenue, à dix-neuf ans, une véritable artiste, l'engageait à l'Académie nationale de musique. La façon dont la jeune fille avait rendu le quatrième acte de la Favorite et des fragments de la Reine de Chypre, ne laissaient aucun doute sur la beauté de sa voix, sur l'excellence de sa méthode, sur son goût, et aussi, — chose plus rare, — sur son tempérament dramatique. Entourée par son directeur de soins tout particuliers, la nouvelle pensionnaire de l'Opéra travailla avec un fiévreux empressement cette partition de la Favorite, si bien faite pour mettre en évidence ses principales qualités, et dès le 17 octobre 1877, elle affrontait la première scène du monde avec une audace que justifiaient son intelligence et son éducation musicale. Les débuts de Mlle Richard, à l'Opéra, furent des plus francs et des plus vifs, et si, même, la note de l'enthousiasme y fut un peu forcée, c'est que, véritablement, il est si rare de rencontrer des qualités de comédienne et de tragédienne aussi développées chez une jeune fille de cet âge, qu'il est bien permis d'en fêter l'éclosion par des acclamations inusitées. Déjà habituée à la scène par quelques représentations données au Havre et sur diverses scènes de province, alors qu'elle était au Conservatoire, la débutante s'était laissé aller tout entière à son tempérament, et c'est pourquoi on la vit dépenser une force extraordinaire, surtout dans le quatrième acte, dont l'effet fut tel, qu'il valut à Mlle Richard un rappel très accentué, après la chute du rideau. Catarina, de la Reine de Chypre, le second rôle que chanta Mlle Richard à l'Opéra, justifia le succès du premier soir, et nul doute, aujourd'hui, que cette jeune artiste ne soit une des plus belles espérances de notre grand théâtre lyrique. Je dis espérance, et c'est avec intention ; car, si je me suis toujours montré un des partisans les plus enthousiastes du talent de Mlle Richard, dont j'ai suivi les études avec l'intérêt que m'inspirent les natures admirablement douées, je n'ai cessé et ne cesserai, encore pendant quelques années peut-être, de la mettre en garde contre le succès. Il y a en elle l'étoffe d'une chanteuse et d'une comédienne de premier ordre, mais à la condition de ne pas forcer sa voix et son jeu, et surtout de ne pas se croire arrivée, mais de travailler avec acharnement à agrandir son style et à épurer son goût. Elle possède une voix magnifique, étendue, pure, chaude, pénétrante, qu'elle sait excellemment diriger ; le temps en augmentera certainement le volume, suffisant déjà pour que le son se fasse entendre sans difficulté sous l'immense voûte du temple de Garnier. Sa physionomie mobile, expressive, son geste énergique et plein de sûreté, son tempérament ardent, la rendent propre à exprimer les grands sentiments dramatiques ; mais c'est à n'en point forcer l'expression que doivent tendre ses études. Avec son intelligence peu commune des choses de la scène, Mlle Richard doit comprendre qu'elle a encore à demander au travail un aide précieux pour la complète éclosion des dons naturels que la nature lui a départis. Elle a chaque soir, sous les yeux, Mlle Krauss, la plus grande tragédienne lyrique de ces derniers temps ; qu'elle étudie la sobriété de sa mimique et l'élévation de son sentiment musical et dramatique.

(Félix Jahyer, Paris-Portrait, 04 avril 1878)

|

Renée Richard en 1884 [photo Benque]

|

Parmi les jeunes talents qui sont entrés au théâtre par la grande porte et ont pu affronter, dès le premier soir, la responsabilité de porter le poids d'un lourd répertoire, il faut compter Mlle Richard, le contralto de l'Opéra, dont les succès constants ont confirmé les grands triomphes du concours de 1877 au Conservatoire. Mlle Richard est née à Cherbourg le 12 mars 1858, son père était directeur de théâtre et quelquefois la petite Richard jouait des bouts de rôles. Les Havrais se rappellent encore la charmante enfant qui jouait les secondes soubrettes à l'Ambigu-Havrais ; c'était alors un bouton de rose qui promettait une riche éclosion. La petite Richard étant venue à Paris pour voir son frère René Didier, qui jouait les rôles de jeune premier à la porte Saint‑Martin, chanta quelques romances devant des amis de sa famille ; on lui reconnut une fort jolie voix et tout le monde lui conseilla d'entrer au Conservatoire. La petite Richard céda enfin aux sollicitations de ses auditeurs, apprit en quelques jours un morceau de la Reine de Chypre et se présenta au Conservatoire où elle fut reçue immédiatement. Entrée fort jeune au Conservatoire, dans la classe de Roger, pour le chant, et dans celle d'Ismaël, pour l'Opéra. Mlle Richard exceptionnellement douée, donna immédiatement les plus vives espérances. En 1876, aux concours de fin d'année, la jeune élève âgée de 18 ans remporta le second prix d'opéra et le premier accessit de chant. Tous ses auditeurs, après l'avoir applaudie dans le grand air de Charles VI et l'Azucena du Trouvère, n'hésitèrent pas à prédire un brillant avenir à la jeune fille. L'année suivante, Mlle Richard remporta le premier prix de chant et d'opéra à l'unanimité et M. Halanzier qui fondait de très justes espérances sur son avenir, l'engagea de suite à l'Académie nationale de musique. La façon dont la jeune fille avait rendu le quatrième acte de la Favorite et des fragments de la Reine de Chypre, ne laissaient aucun doute sur la beauté de sa voix, sur l'excellence de sa méthode, sur son goût et surtout sur son tempérament dramatique. Auguste Vitu complimentait ainsi la jeune élève le lendemain du concours. « Citons d'abord et avant tous, Mademoiselle Richard ; le jury, en lui décernant le premier prix à l'unanimité, n'a fait que ratifier le sentiment également unanime du public ; Mademoiselle Richard qui vient d'avoir dix-neuf ans, est une grande et belle personne, douée d'une magnifique voix de mezzo-soprano, qui vibre depuis les cordes basses jusqu'au la et au si d'en haut avec une égalité, une homogénéité et une rondeur qui ne témoignent pas moins d'un don naturel que d'un travail intelligent et assidu ; musicienne excellente, mademoiselle Richard s'est montré dans le duo de la Favorite et dans le grand quatuor de la Reine de Chypre tragédienne émue et passionnée. Ce n'était pas une élève, c'était une artiste dans la belle et grande acception du mot. L'année dernière en constatant que mademoiselle Richard avait largement mérité le second prix pour sa belle exécution du rôle d'Azucena dans le Trouvère et du duo d'Arsace avec Assor dans Sémiramis, nous lui donnions le conseil de ne pas aventurer le timbre délicieusement velouté de sa belle voix dans les rôles de contralti écrits trop bas pour elle. Ce conseil a été entendu, et mademoiselle Richard doit se féliciter aujourd'hui de l'immense succès qu'elle vient d'obtenir dans deux des plus beaux rôles de madame Rosine Stoltz. » Entourée par son directeur de soins particuliers, la nouvelle pensionnaire de l'Opéra travailla avec un fiévreux empressement cette partition de la Favorite si bien faite pour mettre en évidence ses principales qualités, et dès le 17 octobre 1877, elle affrontait la première scène du monde avec une audace que justifiaient son intelligence et son éducation musicale. M. Halanzier avait deviné juste et Mlle Richard réalisa toutes les espérances, je pourrai même dire qu'elle les a même dépassées : jamais début ne fut plus éclatant, jamais succès ne fut plus franc, plus vif, plus légitime ; un critique écrivait le lendemain du début de la jeune artiste dans la Favorite : « Oui, nous l'avons tous dit lors du dernier concours du Conservatoire, et je n'ai pas été des derniers, au contraire. Oui, Mlle Richard est née pour l'art et pour la scène. Toutes les fées bienfaisantes se donnèrent rendez-vous à son berceau et chacun lui prodigua ses dons : la beauté, la prestance, la sympathie ; celle-ci sa démarche de déesse ; celle-là, ses attitudes sculpturales ; l'une voulut qu'elle eût des yeux éloquents, l'autre lui accorda une voix naturellement mélodieuse ; bref, ce fut l'enfant gâtée de ces enchanteresses. Puis, quand cette enfant devint femme, elle mit à profit ses dons, entrevit au loin — et pas déjà bien loin — un avenir brillant, un horizon lumineux, une foule qui l'acclamait, des moissons de fleurs que l'on jetait sous ses pas, le succès, la renommée, la gloire ; elle travaille ferme en se berçant de ce rêve d'or ; et quand elle crut avoir assez travaillé, elle essaya ses forces, réussit, triompha et se dit : « Enfin ! ». Il me souvient d'avoir épuisé tous les éloges pour l'élève qui obtint, et haut la main, le premier prix au concours d'opéra de cet été dernier, mais il me souvient aussi de m'être toujours récrié contre la coutume, désormais passée à l'état de tradition, et de tradition devenue presqu'une loi, de bombarder le premier sujet de notre première scène lyrique l'élève de la veille. Pas de transition, pas de stage, pas de noviciat, si court qu'il soit. Hors, hier écolière, demain remplissant le rôle que le maître hésitait à confier à Mme Stoltz ! « Hélas ! que j'en ai vu tomber des premiers prix ! » Je ne dis pas cela, peut s'en faut ! pour Mlle Richard, dont le succès, sinon le talent, est incontestable ; mais pour une qui réussit, combien il y en a qui échouent ! combien il y en a qui obtinrent, comme elle, un premier prix au Conservatoire, comme elle, furent engagés à l'Opéra pour y jouer les Stoltz ou les Falcon, et qui rentrèrent bien vite dans l'oubli ! Et moi, naïf, qui m'étais abusé au point de croire que l'Académie de musique de Paris, que l'Opéra, que celle qu'on nomme la première scène lyrique du monde n'était pas accessible aux débutants. Il n'en est rien ; on y entre d'emblée, d'un bond, — sauf à n'y pas rester, a en sortir aussi facilement qu'on y a pénétré. Mlle Richard, elle, y restera. Car ayant avant tout une voix d'un timbre si pur, d'un velouté si doux, d'une énergie si rare ; étant douée aussi d'un physique tel qu'on peut le dire, taillé pour les rôles de reine ou d'infante ; ayant enfin le geste sobre, la physionomie expressive, la démarche noble, il ne lui reste qu'à se fortifier par le travail pour enchaîner à sa suite ce succès qu'elle a vu briller le premier jour, mais c'est à cette condition seulement qu'elle l'enchaînera : à savoir, de ne pas se griser de ce premier triomphe, de ne pas croire qu'elle n'a plus à apprendre, de ne pas rompre avec l'étude, de ne pas oublier, enfin, que rien n'est plus mobile que l'enthousiasme des foules. Sa voix qui est déjà si belle, se perfectionnera par l'exercice ; il n'y a plus rien à donner à son médium, dont la qualité est incomparable ; mais les notes graves acquerront plus de solidité, et les cordes hautes plus de moelleux, de sûreté ; alors, oh ! alors l'Opéra aura le véritable mezzo-soprano modèle, et je souligne à dessein, parce que j'ai entendu, aussi bien au Conservatoire qu'au théâtre, ranger Mlle Richard parmi les contralto. Ce n'est là ni le registre, ni la tessiture de la voix de contralto ; et je ne le regrette nullement, les vrais mezzo-soprani devenant plus rares de jour en jour et les rôles qu'on confie à ce genre d'artistes étant plus nombreux que ceux qu'on destine aux contralti. » Quant à la soirée de mercredi, à celle des débuts de Mlle Richard, je n'ai que peu de chose à en dire. J'ignore si la nouvelle Léonore était très émue ; ce que je puis affirmer, c'est qu'elle a su maîtriser complètement son émotion ; elle a tenu son rôle avec une aisance parfaite et comme si elle s'était familiarisée depuis longtemps avec le public. L'artiste dramatique s'est affirmée dès les premières scènes, surtout au final du troisième acte. Pour la cantatrice, au contraire, le véritable succès ne s'est accusé réellement et d'une façon très nette qu'au dernier acte, au duo qu'elle a chanté avec tant d'art, d'abandon, un charme si puissant — et cette voix exceptionnelle qu'on avait déjà admirée aux autres actes ! — que les applaudissements ont éclaté de tous les points de la salle. La bataille était gagnée ; la victoire remportée. » Catarina, de la Reine de Chypre, le second rôle que chanta Mlle Richard à l'Opéra, justifia le succès de son premier début ; la jeune cantatrice enleva tous les suffrages avec un délicieux sentiment des nuances, une jeunesse et un charme qui ont séduit les amateurs. Mlle Richard fit son troisième début dans le rôle de Fidès du Prophète. Elle eut beau se vieillir, se grimer, s'enlaidir, elle resta toujours la jolie, la gracieuse, la toute jeune Mlle Richard ; elle chanta tout ce rôle, long et difficile, avec un profond sentiment musical et dramatique. Mlle Richard a remplacé au pied levé Mlle Rosine Bloch, dans Aïda, elle a joué, chanté et composé le rôle d'Amneris de façon à satisfaire les plus difficiles ; elle a été aussi très applaudie dans le rôle de la reine d'Hamlet. En 1882 elle a créé le rôle du page Ascanio dans Françoise de Rimini. En 1883, celui d'Anne Boleyn, dans Henri VIII et cette année le rôle de Glycère dans Sapho. Je crois inutile de rappeler le succès remporté par Mlle Richard dans ces derniers rôles, tous mes lecteurs se rappellent encore les éloges que nous avons décernés à la célèbre cantatrice. Je terminerai cette biographie en citant quelques vers de Jules Jouy, extraits des silhouettes artistiques du Tintamarre :

Mademoiselle Richard

Un masque au dessein large, où deux yeux de velours Brillent, doux allumeurs de passions fatales, Sous un front où, tordant leurs richesses loyales, D'abondants cheveux noirs inondent de flots lourds

Des épaules de marbre aux robustes contours, Faites pour supporter, blanches et sculpturales, La hautaine splendeur des étoffes royales Et marier leur neige à l'éclat des atours.

Moteurs de ce beau corps, digne d'un socle antique, Un jeu souple et puissant, charmant et pathétique, Alliant sa justice à celle d'une voix.

Où l'auditeur charmé sent palpiter une âme, D'une voix forte et pure, exprimant à la fois Les grâces de l'idylle et les sanglots au drame

(Maurice Predel, Paris-Artiste, 18 octobre 1884)

|

Renée Richard en 1881