LEROY

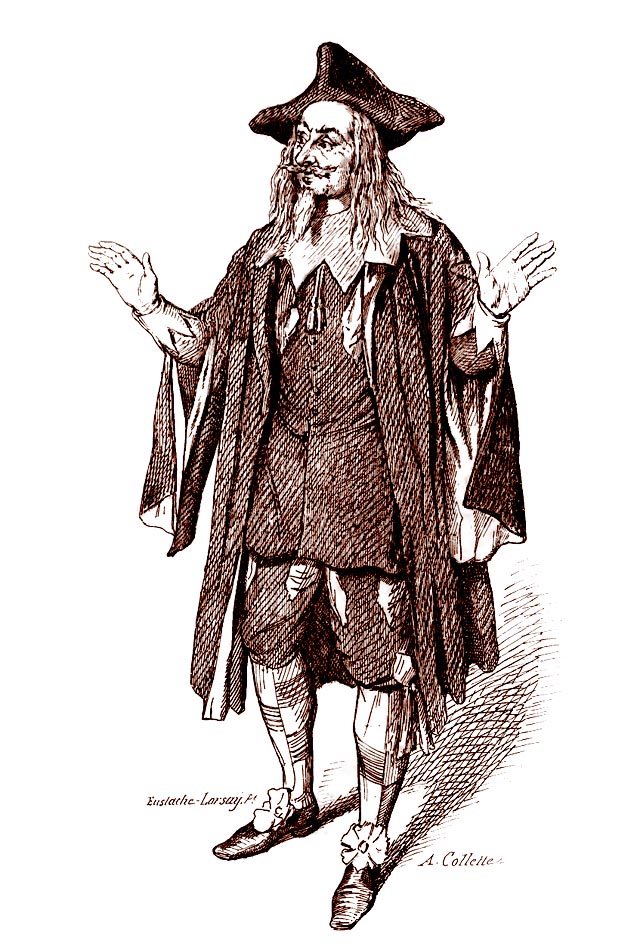

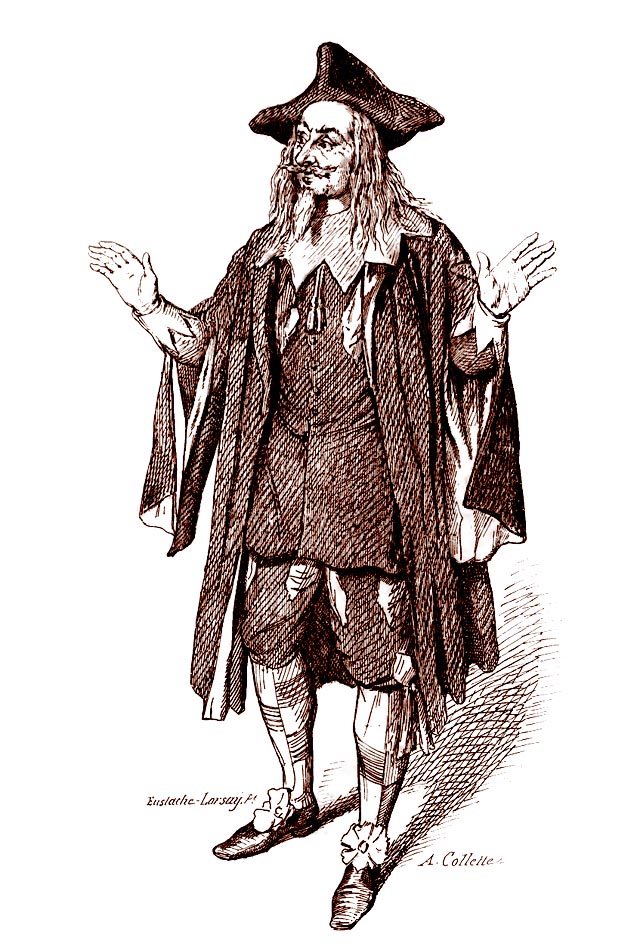

Leroy dans les Amours du Diable (Hortensius), dessin d'Eustache Lorsay lithographié par Alexandre-Désiré Collette

Jean François Désiré BORDIER dit LEROY

chanteur bouffe (basse) français

(Orléans, Loiret, 13 janvier 1811* – Paris 14e, 19 octobre 1890*)

Fils de François Sébastien BORDIER et de Michelle Thérèse Adélaïde LEROY.

Il joua à Nancy (1849-1850), à l'Opéra-National [devenu le Théâtre-Lyrique] (1851-1862), aux Menus-Plaisirs à Paris (à partir de 1867). En 1870, il avait 60 ans et 42 ans de théâtre, et obtint 500 francs de pension.

En 1855, il habitait 20 rue de Buffaut à Paris 9e. Il est décédé en 1890, célibataire, à soixante-dix-neuf ans, à l’hôpital La Rochefoucauld, 15 avenue d’Orléans [auj. avenue du Général Leclerc] à Paris 14e.

Il ne doit pas être confondu avec le trial Ernest Leroy, qui chanta au Théâtre-Lyrique en 1855.

|

Sa carrière au Théâtre-Lyrique

Il y débuta en 1851.

Il y créa le 27 septembre 1851 Mosquita la Sorcière (Carasco) de Xavier Boisselot ; le 21 février 1852 les Fiançailles des Roses de Villeblanche ; le 02 octobre 1852 Flore et Zéphire d’Eugène Gautier ; le 04 septembre 1852 Si j’étais roi ! (Zizel) d’Adolphe Adam ; le 11 mars 1853 les Amours du Diable (Hortensius) d’Albert Grisar ; le 28 avril 1853 le Colin-maillard (Casimir Bonneau) d’Aristide Hignard ; le 17 mai 1853 l’Organiste dans l’embarras (Coppélius) de Jean-Baptiste Weckerlin ; le 06 octobre 1853 le Bijou perdu (Coquillière) d’Adam ; le 28 novembre 1853 Georgette ou le Moulin de Fontenoy de Gevaert ; le 31 décembre 1853 Elisabeth (Kisoloff) de Gaetano Donizetti ; le 16 avril 1854 Une rencontre dans le Danube de Paul Henrion ; le 31 octobre 1854 Schahabaham II (Agobar) d’Eugène Gautier ; le 24 décembre 1854 A Clichy d’Adam ; le 06 juin 1855 les Compagnons de la Marjolaine d'Aristide Hignard ; le 13 juin 1855 l’Inconsolable d’Alberti [Fromental Halévy] ; le 10 juin 1857 le Duel du commandeur (le commandeur de Tréville) de Théodore de Lajarte et les Commères d'Achille Montuoro ; le 03 octobre 1857 Maître Griffard (Maître Griffard) de Léo Delibes ; le 08 septembre 1858 la Harpe d'or de Félix Godefroid ; le 28 février 1859 la Fée Carabosse (le Comte Magnus le Taciturne) de Victor Massé ; le 30 septembre 1859 les Petits violons du roi (le Commissaire) de Louis Deffès ; le 23 mars 1860 Gil-Blas (Chinchilla) de Théophile Semet ; le 01 septembre 1860 Crispin rival de son maître d’Adolphe Sellenick ; le 15 mai 1861 le Buisson vert de Léon Gastinel ; le 18 mars 1862 la Chatte merveilleuse (le Roi) de Grisar ; le 23 avril 1862 la Fille d’Egypte de Jules Beer ; le 30 octobre 1862 Hymne à la musique de Gounod.

Il y participa aux premières suivantes : le 18 octobre 1851 Ma tante Aurore de Boieldieu ; le 11 février 1852 le Pensionnat de jeunes demoiselles [les Visitandines] de Devienne ; le 03 novembre 1852 le Postillon de Lonjumeau (le marquis de Corcy) d’Adam ; le 08 novembre 1852 les Deux voleurs de Girard ; le 26 mars 1854 le Panier fleuri d’Ambroise Thomas ; le 01 juin 1854 le Tableau parlant (Cassandre) d’André Grétry ; le 23 mai 1856 Richard Cœur de Lion (Mathurin ; un Paysan) de Grétry ; le 27 février 1857 Obéron ou le Cor magique (Sadack) de Carl Maria von Weber [version française de Nuitter, Beaumont et Chazot]. |

|

Leroy du Théâtre-Lyrique

La grêle de 1814. — Ses effets. — Le marchand de drap. — Un avenir contrarié. — Un apprenti architecte. — Pourquoi et comment notre héros fut arrêté dans sa carrière. — La Dugazon et l'avocat. — Une vivandière de la garde. — Engagement interrompu. — 1830. — Ce qui décida Leroy à prendre le théâtre. — Ce qu'il en advint. — Pérégrinations. — L’Italie. — Bilboquet et Pauvre Jacques. — Repérégrinations. — Paris et le Théâtre-Lyrique. — Nombreuses créations. — Conclusion.

François-Désiré Bordier, dit Leroy, est Orléanais. Tous les renseignements que j'ai pu recueillir sur sa première enfance tendraient à prouver qu'il était alors fort joli. Mais la petite vérole établit tout à coup son quartier général sur la place du Martroi, et, de 1814 à 1815, tous les Orléanais sans exception furent grêlés, notamment Leroy, qui vit en outre son jeune nez s'allonger jusqu'aux proportions phénoménales qui devaient plus tard classer sa silhouette dans la drolatique catégorie des Arnal, des Legrand, des Hyacinthe et autres Grassot. Son père, l'un des plus honorables négociants du Loiret, caressait le doux rêve de pouvoir un jour écrire sur son enseigne : Bordier père et fils, marchands de draps... Mais les pères proposent et les fils disposent. Ce scélérat de François ne tarda pas à montrer une invincible antipathie pour l'elbeuf et le sédan. Le vieux drapier soutint quelque temps la lutte, mais ce n'était point un tyran ; il se résigna bientôt à ne pas avoir un successeur de son nom, et voulut son fils architecte. Victorieux, mais reconnaissant de sa victoire, l'adolescent s'attabla tout d'abord avec un joyeux appétit au long festin mathématique. Il dévora Legendre pour ainsi dire d'une seule bouchée, déjà même il mordait fort agréablement à l'épure, et nul doute qu'il ne devint un jour le Visconti du Loiret lorsqu'un accident imprévu le dégoûta pour jamais de l'architecture. L'échafaudage d'une maison en construction manqua sous ses pieds ; il tomba de la hauteur d'un cinquième étage, et bien que, grâce à certaine corde qui se rencontra comme à point nommé sous sa main, grâce à certain boulin qui le reçut à califourchon dans les airs, il ne se soit fort heureusement fait aucun mal, il ne s'en déclara pas moins incapable de remonter sans péril sur aucune charpente élevée. « Je ne veux plus que tu sois architecte, s'écria tout aussitôt le bonhomme de père. — Mais que serai-je, papa ? — Avocat... on ne risque que de dire des bêtises, c'est moins dangereux. Va faire ton droit à Paris ! » Paris ! c'est le rêve de tout provincial aventureux. C'était d'autant plus celui du jeune Leroy, qu'il se ressouvenait de certaine troisième ou quatrième Dugazon, qui, tout l'hiver, avait roucoulé des gammes et filé des sons à la fenêtre placée vis-à-vis de la sienne, et qui venait au printemps de plier bagage avec la troupe orléanaise. Or, tout se retrouve à Paris, surtout les trente-sixièmes Dugazons. Notre futur avocat, après maintes infructueuses recherches, finit par rencontrer sa fugitive Euridice, mais sous le cotillon indigo des vivandières de la garde ! Il court aussitôt chez le chef de musique du 6e. « De quel instrument savez-vous jouer ? — A vrai dire, d'aucun... Nonobstant, j'ai de merveilleuses dispositions pour la clarinette. — Va donc pour la clarinette.... Signez. » Et voilà qu'envoyant spontanément Cujas et Barthole à tous les diables, le fils du drapier saisit la plume fatale. Il allait s'engager pour tout de bon. Tout à coup une fusillade retentit dans la rue. C'étaient les premières dragées du grand baptême de Juillet. Trois jours après, il n'y avait plus de garde royale, et, dans la bagarre, la vivandière du 6e avait de nouveau disparu. Notre clarinette manqué recommença courageusement sa chasse aux amours. Durant trois mois... trois siècles... rien ! Mais dès le premier jour du quatrième, un journal de théâtre lui révèle tout à coup que la Dugazon susdite, renonçant à sa belliqueuse fantaisie, vient de s'enrôler dans un tout autre régiment, dans la troupe lyrique de Grenoble. Avec une promptitude de résolution toute napoléonienne, l'ex-drapier, l'ex-architecte, l'ex-avocat, l'ex-clarinette, court aussitôt chez un correspondant dramatique. « Quel emploi ? demande gravement ce négrier en lunettes. — Ça m'est égal, pourvu qu'on m'expédie franco à Grenoble. — Il y manque justement un second trial. — Qu'est-ce que c’est que ça ? — Un ténor comique ; vous avez précisément un certain nez pointu... — Idem pour la voix. — Combien voulez-vous ? — Tout ce que vous voudrez, pourvu qu'on m'emballe instantanément. — Signez donc... » Aucune pétarade n'arrêta ce nouvel enrôlement, et le soir même notre jeune présomptueux roulait sur la route de Grenoble ! Hélas ! déjà la Dugazon avait repris son vol vers des contrées inconnues. Une chute, un enlèvement, que sais-je ? L'art consola le trial par amour. Dès ses premiers pas sur la scène, il reconnut aussitôt que, par un des mille jeux de l'amour et du hasard, il venait de découvrir providentiellement sa véritable vocation. C'était dans Ketly, de sentimentale mémoire. Leroy débutait par le rôle du domestique qui précède et annonce son jeune maître... un colonel probablement... la pièce date de 1825 environ... ce doit être un colonel. A peine le débutant eut-il paru avec ses bottes à revers, son pantalon collant d'une entière blancheur et sa courte veste de jockey, à peine eut-il chanté d'une voix incertaine et timide encore : Amant zélé de la belle nature, Admirateur de ces riants vallons, etc. quelques mains de battre aussitôt, mais toutes les bouches de rire. Ces premiers bravos si doux à l'oreille de tout apprenti comédien, surtout ces premiers rires enivrants pour toute ambition comique, décidèrent irrémissiblement de l'avenir de Leroy. Quoique bien jeune encore (à peine dix-sept ans), il commença de travailler consciencieusement et sérieusement son art. La seconde année, à Boulogne-sur-Mer, il était déjà premier trial et premier comique en chef et sans partage. De là, sautant une seconde fois toute la France à pieds joints, il s'en va faire les délices de Toulon, puis de Marseille... Troun de l’air !... C'est à cette époque, lors d'un voyage en Italie, que, pour la première fois, j'eus le plaisir de voir Leroy. Il jouait dans la même soirée Pauvre Jacques et les Saltimbanques. La plus larmoyante création de Bouffé, la plus excentrique drôlerie d'Odry. Jamais je n'eusse soupçonné que, tout au fond de la province, un même acteur pût réunir et presque égaler ces deux grands maîtres parisiens. C'était vrai cependant. Leroy-Bilboquet me fit rire aux larmes. Et Leroy-Jacques néanmoins ne m'en avait guère laissé ! Quant au public, c'étaient des trépignements et des bravos... des torrents et des éclats... des bagasse, des peccaïré, des troun de l'air... une vraie tempête marseillaise ! Rien n'est favorable au développement du genre dramatique comme le contact avec des publics de différentes natures. Leroy fut ensuite la coqueluche de Lyon, de Strasbourg, de Bruxelles, de toutes les grandes villes en un mot de la France et de l'étranger. Dans quelques-unes d'entre elles, il fut même directeur, montra de véritables capacités administratives et paya ses artistes... fait assez extraordinaire en province pour mériter au moins une mention honorable. Tout cela n'était cependant rien encore, il lui fallait Paris. L'Opéra-National fut fondé !... Son créateur portait le nom de Séveste. — C'était une garantie pour les artistes de talent. Leroy fut, un des premiers engagés. Vous l'avez vu comme moi, vous savez le reste. La reprise de Ma tante Aurore, des Visitandines, des Deux Voleurs, du Panier fleuri, etc. La création de Mosquita la Sorcière, des Fiançailles des Roses, de Si j'étais roi !, de Flore et Zéphire, des Amours du Diable, du Bijou perdu, etc., ont en peu de temps rangé Leroy parmi les comédiens les plus estimables et les plus estimés de Paris. C'est aujourd'hui le digne émule des Juliet, des Vizentini, des Laruette et des Ricquier. A propos de ce dernier, nuits ajouterions même l'héritier... si, grâce à l'habileté créatrice de M. J. Séveste, le Théâtre-Lyrique n'était déjà pas un théâtre qui vaut tous les autres, et cela vis-à-vis de l'art aussi bien que dans l'opinion du public.

(Charles Deslys, les Théâtres de Paris, Galerie illustrée des célébrités contemporaines, 1854)

|

|

Encore une des fondations du Lyrique. Toutes les directions ont passé, Leroy est resté comme une des premières pierres de l'édifice. C'est un artiste amusant dans ses rôles de ganaches et de financiers. Bonne figure, une tête qui serait insignifiante, sans un énorme nez d'un rouge violacé à faire envie à Silène. Avec un réflecteur sur ton nez, lui disait un de ses camarades, tu pourrais éclairer la place du Carrousel. (Yveling Rambaud et E. Coulon, les Théâtres en robe de chambre : Théâtre-Lyrique impérial, 1866)

|