Gabrielle KRAUSS

Gabrielle Krauss dans Polyeucte (Pauline) lors de la création à l'Opéra en 1878 (photo Nadar) [BNF]

Marie Gabrielle KRAUSS dite Gabrielle KRAUSS

soprano autrichien

(Vienne, Autriche, 23 mars 1842 – Paris 8e, 06 janvier 1906*)

Fille de Léopold KRAUSS (– Vienne, février 1883) et d’Anna de LEDERER (– janvier 1877), mariés à Vienne le 23 juillet 1826.

Sœur d’Edwige KRAUSS (Vienne, 1835 – Paris 8e, 10 décembre 1901*).

Mère naturelle de Louis Édouard Léopold dit Luigi KRAUSS (Vienne, 23 septembre 1872 – Paris 17e, 29 avril 1931*), industriel [épouse à Paris 17e le 24 avril 1906* Emma Alphonsine VEKENS (Paris 19e, 31 mars 1872* – Paris 17e, 16 août 1921*), artiste dramatique].

Elève du Conservatoire de Vienne, elle y fut élève de Mathilde Marchesi, et débuta, en 1860, dans Guillaume Tell (Mathilde) à l'Opéra impérial, où elle joua ensuite le Prophète, le Freischütz, les Huguenots, la Dame blanche, Lohengrin, Lalla-Roukh, Fidelio, Cosi fan tutte, Euryanthe, les Noces de Figaro. Bagier, l’ayant entendue à Vienne, l’engagea pour le Théâtre-Italien à Paris, où elle débuta en 1867 dans Il Trovatore, et y remporta d'éclatants succès dans Lucrezia Borgia, Norma, Lucia di Lammermoor, Otello, Semiramide, Rigoletto, et surtout dans le Fidelio de Beethoven. En 1872 et 1873, elle se fit applaudir à Naples, à Milan, à Saint-Pétersbourg, puis elle accepta un engagement à l'Opéra de Paris, dont elle allait devenir l’une des cantatrices les plus renommées. Après avoir débuté triomphalement dans la Juive, elle joua les Huguenots (Valentine), Don Juan (Anna), Robert le Diable (Alice), puis le Freischütz (Agathe), l'Africaine (Sélika), Faust (Marguerite), Sapho (Sapho), Rigoletto, créa Jeanne d'Arc (Jeanne d’Arc), Polyeucte (Pauline), Aïda, le Tribut de Zamora (Hermosa), Henry VIII (la Reine), et Patrie ! (Dolorès), la dernière œuvre où elle parut à l’Opéra, qu’elle quitta en 1887. Elle se fit ensuite entendre dans des concerts publics ou dans de grandes soirées musicales, et se fit applaudir dans des œuvres ou des fragments de Beethoven, de Gounod, de Berlioz, de Schumann, de Massenet, de Benjamin Godard, etc., et se consacra à l'enseignement du chant. Elle a été nommée en 1870 membre honoraire de la Société des concerts du Conservatoire, titre qui n’avait été accordé jusque-là qu’à Mmes Damoreau-Cinti et Bœkholz-Falconi. Elle a été nommée officier d’académie en février 1880. Jules Franceschi a réalisé son buste cette année-là. La noblesse de son style et sa puissance dramatique faisaient d'elle une remarquable tragédienne lyrique que l'on avait surnommée la « Rachel chantante ».

En 1895, elle habitait 169 boulevard Haussmann à Paris 8e, où elle est décédée, célibataire, en 1906 à soixante-quatre ans. Elle est enterrée au cimetière du Montparnasse (17e division).

|

Sa carrière à l'Opéra de Paris

Elle débuta le soir de l'inauguration du Palais Garnier le 05 janvier 1875 dans les deux premiers actes de la Juive (Rachel), qu'elle interpréta intégralement le 08 janvier 1875.

Elle y chanta Don Juan (Donna Anna, 1875) ; les Huguenots (Valentine, 1875) ; Robert le Diable (Alice, 1re au Palais Garnier, 06 décembre 1876 ; 600e le 12 mars 1877) ; le Freischütz (Agathe, 1877) ; l’Africaine (Sélika, 1re au Palais Garnier, 17 décembre 1877 ; 300e le 22 décembre 1879) ; Faust (Marguerite, 1882) ; Sapho (Sapho, 1884) de Charles Gounod.

Elle y créa le 05 avril 1876 Jeanne d’Arc (Jeanne d'Arc) d'Auguste Mermet ; le 07 octobre 1878 Polyeucte (Pauline) de Gounod ; le 22 mai 1880 la Vierge (la Vierge) de Jules Massenet ; le 01 avril 1881 le Tribut de Zamora (Hermosa) de Gounod ; le 29 janvier 1882 le Centenaire d’Auber de Léo Delibes ; le 05 mars 1883 Henry VIII (Catherine d'Aragon) de Camille Saint-Saëns ; le 20 décembre 1886 Patrie ! (Dolorès) d’Emile Paladilhe.

Elle y participa à la première le 22 mars 1880 d’Aïda (Aïda) de Giuseppe Verdi sous la direction du compositeur [version française de Du Locle et Nuitter] (100e le 18 octobre 1884) ; le 27 février 1885 de Rigoletto (Gilda) de Verdi [version française d’Edouard Duprez]. |

Gabrielle Krauss dans Don Giovanni (Donna Anna) en 1873 [photo Liebert]

|

Elle avait pour la musique un goût si précoce que, dès l'âge de six ans, elle chantait à merveille Ariane à Naxos, cantate de Joseph Haydn. Admise au Conservatoire de Vienne en 1853, elle commença par étudier le piano et l'harmonie. Sept ans plus tard, elle débutait à l'Opéra impérial de Vienne, dans le rôle de Mathilde de Guillaume Tell. Douée d'une activité prodigieuse, elle aborda successivement les rôles suivants : Bertha du Prophète, Alice de Robert le Diable, Pamina de la Flûte enchantée, Gabrielle d'Une nuit à Grenade, Agathe du Freischütz, Elisabeth du Tannhäuser, où sa voix vibrante parvint à dominer l'étourdissante musique de Richard Wagner ; dona Elvira et dona Anna de Don Giovanni, Eisa du Lohengrin, Anna de la Dame blanche, Valentine des Huguenots, Léonora d'Il Trovatore, etc. Paris, qui sera toujours la reine des cités artistiques, l'entendit pour la première fois (avril 1868) à la salle Ventadour. Elle chanta l’Ave Maria de Schubert et un fragment du Stabat de Rossini. Et Paris consacra ce jour-là le talent de la grande artiste. Plus tard, elle recueillit des moissons de lauriers dans Fidelio et dans le second acte du Freischütz. Le 5 janvier 1875, jour de l'inauguration du Nouvel-Opéra, Gabrielle Krauss chanta la Juive. Les mains les plus illustres applaudirent avec une véritable frénésie cette voix chaude et pleine d'âme. C'est à cette admirable cantatrice que Mermet est redevable du succès relatif de sa Jeanne d’Arc. Il a hérissé le rôle de l'héroïne de telles difficultés, que la voix de Mlle Krauss a eu grand'peine à les surmonter, malgré son ampleur et sa souplesse. A côté d'admirables qualités qui en font l'égale de la Frezzolini, Gabrielle Krauss a dans sa nature quelque chose d'anguleux, de heurté, qui ne permet pas de définir dès le premier moment l'effet qu'elle produit. Mais laissez-la entrer dans une situation dramatique, elle est alors en quelque sorte transfigurée. Son regard s'allume, sa physionomie entière est illuminée, et son organe atteint une douceur qui vous séduit et vous enchante. (Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, 1er supplément, 1878)

Elle reprit, en 1876, avec toute l'autorité de son beau talent, Agathe, du Freischütz, puis aborda, le 17 décembre 1877, l'Africaine. Ce fut un véritable triomphe. Mme Krauss possède au plus haut degré le don de l'émotion, l'art délicat des nuances, l'ampleur et la pureté de style. Jamais, depuis Marie Sasse, on n'avait entendu, à l'Opéra, soupirer en demi-teinte d'une façon plus ravissante l'air de la Berceuse ; jamais on n'avait rendu avec plus de passion et de force la grande scène du mancenillier. Meyerbeer n'aurait pu rêver une plus parfaite Sélika. Elle créa, le 7 octobre 1878, sinon avec le même succès, du moins avec le même soin de composition, Pauline, de Polyeucte. Elle apporta dans l'œuvre de Gounod toute la science d'une tragédienne consommée. L'invocation à Vénus, le duo du second acte, celui de la prison, soulevèrent les plus chauds applaudissements. Païenne ou chrétienne, la grande artiste sait tenir le public sous le charme. Elle reparut le 5 janvier 1880, dans dona Anna, de Don Juan, et obtint un éclatant succès, et le 22 mars suivant, dans Aïda. Ce rôle restera comme une de ses plus puissantes incarnations. Elle créa, en 1881, le Tribut de Zamora et anima la belle Hermosa de son souffle vivifiant. Elle ne réussit pas moins dans Faust, et cependant, dit un critique, « elle ne s'est pas méprise un instant sur les difficultés de sa tentative. La nouvelle Marguerite n'a rien de commun avec le type idéal qu'a créé Goethe et que la tradition nous a transmis ; mais une fois la transformation acceptée, elle charme le public dans l'acte du jardin, l'émeut profondément dans celui de l'église et le transporte d'enthousiasme dans celui de la prison. » Elle reprit ensuite Valentine, des Huguenots, qui est un de ses grands rôles, puis créa d'une façon touchante et vraie la souveraine déchue de Henry VIII, de Saint-Saëns (1883). Elle produisit non moins d'effet dans Sapho, de Gounod (1884) et dans Gilda, de Rigoletto (1885). Elle quitta brusquement l'Opéra quand MM. Ritt et Gailhard voulurent lui faire jouer pour sa rentrée Alice, de Robert le Diable. Elle y revint une dernière fois pour y créer Dolorès, dans Patrie ! de Paladilhe (1886). Depuis, Mme Krauss ne s'est plus fait entendre que dans les concerts, chantant toutes les parties de soprano : au Châtelet, Cléopâtre, scène lyrique de M. Alphonse Duvernoy ; à la salle du Trocadéro, Mors et Vita, oratorio de Gounod (1886) ; au Châtelet, Marie-Magdeleine, drame sacré de Massenet (1887) ; le Paradis et la Péri, drame lyrique de Schumann ; Marguerite, de la Damnation de Faust de Berlioz (1888) ; l'air d’Alceste de Gluck ; l'air de Fidelio, de Beethoven ; les stances du Roi des Aulnes ; Léonora, du Tasse de M. Benjamin Godard (décembre 1888). Elève de Mme Marchesi, qui fut elle-même formée à l'école des Nicolaï, des Mendelssohn et des Manuel Garcia, Mme Krauss, la grande tragédienne lyrique, est officier d'académie depuis 1881 et première chanteuse, en titre, à la cour de Vienne. (Pierre Larousse, Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle, 2e supplément, 1888)

|

|

Un procès, auquel se trouve mêlé le nom de Mlle Krauss, l'artiste de l'Opéra, fait un certain bruit en ce moment dans le monde aristocratique de Londres. La duchesse de Santo Teodoro, fille de M. Win-Lock, du premier régiment des gardes du corps, habitait avec son époux à Naples. Ce dernier y rencontra la célèbre cantatrice, avec laquelle il noua des relations intimes. Une enquête eut lieu, qui prouva que le duc de Santo Teodoro avait trahi ses devoirs conjugaux à Naples, à Florence, à Vienne et à Paris. La duchesse n'avait pas seulement à se plaindre de l'infidélité, mais encore des violences de son mari : il lui avait souvent tordu et pincé le bras. La crainte seule de se voir séparée de sa fille, qu'elle adorait, avait empêché la duchesse de se plaindre. En présence de ces faits, sir Robert Phillimore, président de la cour des divorces, a déclaré que, l'évidence de l'adultère étant indiscutable, ainsi que les faits établissant les sévices graves, il prononçait donc le divorce entre les deux époux. (la Liberté, 30 mai 1876)

|

Gabrielle Krauss en 1875 [photo Charles Reutlinger]

Gabrielle Krauss [photo Numa Blanc]

|

Cantatrice remarquable, fille d'un employé ministériel de l'empire d'Autriche. Douée de rares dispositions pour la musique, que venait seconder une vive intelligence, elle reçut, dit-on, ses premières leçons de sa sœur aînée, et à peine âgée de onze ans, en 1853, elle entrait au Conservatoire de Vienne. Elle fit dans cet établissement de brillantes études, y travailla le piano et l'harmonie, et devint bientôt l'une des élèves favorites de Mme Marchesi, le célèbre professeur de chant. Ces études furent couronnées par toutes les récompenses auxquelles une élève puisse aspirer, et Mlle Krauss était encore au Conservatoire lorsqu'un engagement lui fut offert par la direction de l'Opéra impérial, et accepté par elle. La jeune cantatrice débuta à ce théâtre le 20 juillet 1860, d’une façon très heureuse, par le rôle de Mathilde de Guillaume Tell, et chanta, dans le cours de sa première année, ceux de Bertha du Prophète, d'Alice de Robert le Diable, de Pamina de la Flûte enchantée, de Gabrielle d'Une Nuit à Grenade, d'Agathe du Freischütz, d'Élisabeth du Tannhäuser, d'Elvire et d'Anna de Don Juan, enfin d'Elsa de Lohengrin. Très bien accueillie par le public dès ses premiers essais, elle entra de plus en plus dans ses bonnes grâces, à mesure que la diversité des rôles qu'elle était chargée d'interpréter donnait des preuves incontestables de la souplesse de son talent, de la sûreté de bon style, et de ses rares facultés scéniques. Mlle Krauss put affirmer davantage encore ses belles qualités en se montrant bientôt dans un grand nombre d'ouvrages de genres et de caractères très divers : les Huguenots, le Vaisseau fantôme, la Dame blanche, il Trovatore, Cosi fan tutte, Fidelio, Lalla Roukh, Belisario, Euryanthe, Ernani, la Croisade des Dames, Gustave III, Lucrezia Borgia, les Noces de Figaro, Zampa, Maria di Rohan, etc. Les succès de Mlle Krauss croissaient de jour en jour, et il était facile de voir que la jeune artiste était destinée à parcourir une carrière exceptionnellement brillante. M. Bagier, alors directeur du Théâtre-Italien de Paris, ayant été à même de l'entendre à Vienne, lui proposa un engagement ; Mlle Krauss accepta, et débuta sur notre scène italienne, le 6 avril 1866, dans il Trovatore, après quoi elle chanta Lucrezia Borgia. Le public parisien était à cette époque sous l'influence, on pourrait dire sous la fascination d'une cantatrice d'un autre genre, Mlle Adelina Patti, dont la voix insolemment belle et la facilité d'exécution semblaient tenir du prodige. Tenu sous le charme de cette nature luxuriante et vraiment extraordinaire, ce public parut ne porter qu'une attention distraite au talent si pur, au style si noble, à l'intelligence si remarquable de la nouvelle venue. Seule, la critique, se voyant en présence d'une artiste de premier ordre, aussi grande au point de vue dramatique que sous le rapport de l'art vocal, l'accueillit comme elle le méritait et sut lui rendre la justice qui lui était due. Mlle Krauss revint à Paris la saison suivante, et, cette fois, trouva une réception digne d'elle et de son admirable talent. Elle se montra successivement dans quelques-uns de ses meilleurs rôles : Lucia di Lamermoor, où on la voyait touchante et résignée ; Norma, où elle déployait une puissance pathétique irrésistible ; Poliuto, où elle semblait atteinte d'une flamme surnaturelle ; Fidelio enfin, où elle poussait jusqu'au sublime l'intensité et la grandeur de la passion. On la vit aussi dans Otello, Semiramide, il Templario, Un Ballo in maschera, Don Giovanni, Rigoletto, puis dans un opéra inédit de Mme de Grandval, Piccolino. Dans ces derniers ouvrages, Mlle Krauss sut conquérir de haute lutte l'approbation et l'affection d'un public qui, tout d'abord, s'était à son égard montré singulièrement réservé, et bientôt elle fut en possession de toutes ses sympathies. Les événements politiques vinrent, en 1870, éloigner Mlle Krauss de la France. En 1872, nous la retrouvons au théâtre San-Carlo, de Naples, où elle obtient de très grands succès et où elle contribue puissamment, par sa présence, à la réussite d'un opéra nouveau de Petrella, Manfredo. Dès les premiers jours de l’année suivante, elle fait son apparition à la Scala, de Milan, où elle crée aussi le rôle principal d'un nouvel ouvrage de M. Carlos Gomes, Fosca. Au mois d'octobre 1873, elle revient au Théâtre-Italien de Paris ; au mois de février 1874, elle va jouer à Naples Aida, et donner encore l'appui de son talent au compositeur Petrella pour sa Bianca Orsini ; puis, de retour à Paris, elle se décide, sur de vives instances, à aborder la carrière française et à signer un engagement avec la direction de l'Opéra. Mais comme elle ne devait faire ses débuts que dans la nouvelle salle, qui n'était pas encore prête, elle va passer une saison au théâtre italien de Saint-Pétersbourg. C'est le 5 janvier 1875, jour de l'inauguration du nouveau théâtre de l'Opéra, que Mlle Krauss partit pour la première fois dans le répertoire français. Mais le spectacle de cette soirée n'étant composé que de fragments, le véritable début de la cantatrice eut lieu seulement le 8 janvier, dans le rôle de Rachel de la Juive. Son succès ne fut pas douteux un instant, malgré la difficulté que présentait pour l'artiste l'articulation d'une langue qui ne lui était pas encore familière au point de vue vocal. Bientôt elle se montra dans les rôles de Valentine des Huguenots, de donna Anna de Don Juan et Alice de Robert le Diable, par lesquels elle gagna complètement les faveurs du public. Elle créa même le rôle de Jeanne dans la Jeanne d'Arc de M. Mermet, et cet ouvrage d'une valeur plus que médiocre dut à sa présence et à celle de M. Faure de ne point subir un sort plus fâcheux encore que celui qui lui était réservé. Au moment où cette notice est écrite (juin 1877), Mlle Krauss continue de faire partie du personnel de l'Opéra. Le talent de Mlle Krauss est d'autant plus remarquable que l'instrument dont elle dispose est loin d’être parfait et de répondre toujours à ses efforts. La voix de la cantatrice, en effet, si elle ne manque ni de brillant, ni d'éclat, manque parfois de timbre et de couleur ; dans certaines parties de l'échelle, la sonorité est sourde, et c'est seulement dans le fruit qu'elle acquiert ses plus belles qualités. Mais l'éducation de l'artiste est si complète, son habileté est si grande, qu'elle donne le change jusqu'à un certain point sur la valeur de ses facultés vocales. Le style de Mlle Krauss est pur jusqu'à la perfection, son phrasé est magistral, et chez elle la diction musicale, surtout dans le récitatif, atteint les dernières limites de la grandeur et de la beauté. Si l'on joint à ces qualités purement musicales la flamme puissante dont l'artiste est animée, le sentiment pathétique et l'expression passionnée dont elle fait preuve, sa grande intelligence scénique et l'incontestable puissance de son accent dramatique, on concevra l'action qu'une telle artiste exerce sur le public et l'on aura la raison des succès qui ont marqué sa carrière. Mlle Krauss est certainement l'une des plus grandes cantatrices dont l'art contemporain puisse se glorifier. (François-Joseph Fétis, Biographie universelle des musiciens, suppl. d’Arthur Pougin, juin 1877)

|

Gabrielle Krauss dans Henry VIII (Catherine d'Aragon) lors de la création en 1883 [photo Benque]

|

Elle est née à Vienne, le 23 mars 1842, d'une famille bourgeoise. Elle fit ses études au Conservatoire de sa ville natale et y remporta toujours les premiers prix. Le 20 juillet 1860, elle débuta à l'Opéra impérial de Vienne, où elle resta jusqu'en 1865, passant en revue tout le répertoire français et italien. Arrivée à Paris en 1867, elle se fit d'abord connaître au Théâtre-Italien, pendant la saison de 1868-69. « Sa voix, dit M. de Charnacé, un de ses biographes, est vibrante et parfois même à l'excès, d'une justesse admirable qu'aucune difficulté d'intonation n'arrête. Elle s'étend du si naturel grave à l’ut dièse au-dessus de la portée. Dans les fortissimo, les notes aiguës si bémol, si, ut, ut dièse ont un éclat et une force extraordinaires qui dominent l'orchestre et les chœurs. Dans les mezzo-forte, au contraire, les notes fa dièse, sol et sol dièse de la seconde octave sont légèrement voilées. Les notes du médium jusqu'au si grave ont un caractère et un charme tout particulier. » « La Krauss, ajoute le même biographe, n'est pas un rossignol ; c'est une femme intelligente et sensible qui chante, c'est une artiste, une très grande artiste. Toutefois, la virtuosité ne l'étonne ni ne l'effraye ; sa vocalisation un peu dure, par instants trop précipitée, est brillante et chaleureuse. Nous voudrions la voir, dans le cantabile, allonger sa respiration, soutenir la fin des périodes, modérer les titillations du timbre, et supprimer certains ports de voix qu'elle fait glisser avec trop de force d'une note à l'autre. » Mlle Krauss est entrée à l'Opéra en 1875, lors de l'ouverture de la nouvelle salle. Elle y a chanté successivement tous les rôles dramatiques du répertoire : Rachel, Dona Elvire, Alice, Valentine, etc. Dans tous, elle s'est montrée grande tragédienne, artiste consommée. Mais, ainsi que l'a fait remarquer un critique, « elle a de la peine à rompre la glace qui la sépare d'une admiration trop discrète de la part du public. » « Mlle Krauss, dit encore un autre critique (Pays, 12 décembre 1876), est un de ces artistes faits qui n'ont plus à progresser ; ils ont atteint le summum auquel ils peuvent arriver. Elle a un style noble, châtié et pur ; sa voix se fatigue vite dans les notes aiguës, mais le médium est superbe… Mlle Krauss a d'ailleurs, contrairement à d'autres artistes du même théâtre, un respect scrupuleux pour l'œuvre du compositeur ; elle chante ce qui est écrit et ne se croit pas le droit d'altérer le texte, fût-ce d'une croche. » On trouve, dans le Figaro du 29 mai 1876, le nom de Mlle Krauss mêlé à un procès en séparation intenté au duc de Santo-Teodoro par sa femme [Augusta Locke]. Ce procès a été plaidé à Londres devant la Cour des divorces qui a reconnu fondée la plainte en adultère. (Ezvar Du Fayl, Académie nationale de musique, 1878)

|

|

KRAUSS GABRIELLE

cantatrice, née à Vienne (Autriche), le 23 mars 1842. Comme elle était très forte, pour la distinguer de ses petites sœurs, on prit l'habitude de l'appeler : la grosse. Seulement, on prononçait ce mot à l'allemande : la Krauss, et c'est ce nom qui lui est resté. Tout enfant, elle accusa de vives dispositions musicales. Sa petite voix était déjà presque aussi juste qu'une redingote de Barbey d'Aurevilly et d'un timbre sentimental à attendrir les entrecôtes d'un restaurant à prix fixe. Remarquée par le directeur de l'Académie de musique, elle fut encouragée par lui, et, en 1853, elle entra au Conservatoire de Vienne, où elle fit de rapides progrès. Cet établissement, qui n'avait de commun que le titre avec certain autre que nous connaissons, et qui était, à la même époque, dirigé par un vilain vieux petit bonhomme sans valeur et sans moralité, avait à sa tête un homme de beaucoup de mérite et surtout de beaucoup de justice. Les élèves qui y étaient admises y recevaient une instruction artistique très soignée. On les classait et on les protégeait selon leur mérite, contrairement aux usages de cet autre Conservatoire dont nous parlions tout à l'heure, où les jeunes filles étaient alors beaucoup moins astreintes aux rigueurs de la gamme qu'aux exigences du polygame.

***

Mlle Krauss reçut donc là une éducation musicale très sérieuse. Elle y apprit en même temps le piano, l'harmonie et les langues étrangères. Cinq années d'un travail assidu furent couronnées d'un plein succès, et en 1858, la jeune pensionnaire, qui n'avait alors que seize ans, obtint la grande médaille d'or au concours de chant. En 1860, Mlle Krauss débuta au grand Opéra de Vienne et y chanta d'une façon remarquable : Guillaume Tell, le Prophète, Robert le Diable et la Dame Blanche. En 1867, M. Bagier, qui dirigeait la troupe italienne, l'engagea et l'amena à Paris. Sans doute, Mlle Krauss n'eut pas à regretter cette première campagne, et les applaudissements du public de la salle Ventadour ne lui firent pas défaut. Cependant, ses débuts ne produisirent pas non plus cette explosion d'enthousiasme que l'on était en droit d'espérer pour tant de talent. Les Parisiens de la décadence, en proie alors à la plus violente Pattimanie, tout éblouis par les merveilleuses minauderies de la future marquise de Caux, n'avaient pas le loisir de s'apercevoir de cette profusion de qualités d'ordre supérieur qu'offrait à leurs oreilles, blasées par un long chatouillement... subversif, cette nouvelle grande artiste qui leur parlait la véritable langue du grand art.

***

Ce fut seulement pendant la saison de 1868-1869 que le public parisien, après s'être enfin rincé le tympan et avoir un peu secoué cet enthousiasme de convention que provoquent les à-peu-près de l'art inférieur, commença à s'apercevoir qu'il avait devant lui beaucoup mieux qu'une débitante de doubles-croches et de points d'orgue étincelants. Le profond sentiment dramatique dont Mlle Krauss fit preuve dans Il Trovatore, Lucrezia Borgia, Semiramide, Otello, Poliuto, etc., forcèrent pour ainsi dire l'admiration, qui éclata avec une véritable violence. Les événements de 1870 forcèrent Mlle Krauss à retourner dans son pays natal, où les succès l'attendaient. En 1873, elle revint à l'Opéra-Italien de Paris, pour lequel elle fut une véritable providence, la dislocation complète de la troupe de ce théâtre en ayant éloigné le public depuis déjà longtemps. Grâce à son concours, la salle Ventadour revit quelques brillantes soirées ; mais les soirs où elle ne chantait pas, les abords du théâtre reprenaient leur aspect tranquille et morne. C'était tellement sensible, qu'à la caserne des gardes municipaux à cheval, ceux-ci jouaient chaque semaine au piquet leur tour de garde aux Italiens. Celui qui gagnait choisissait son tour de service pour le soir où Mlle Krauss ne chantait pas, parce qu'il savait qu'il n'y avait rien à faire ce soir-là aux abords du théâtre, vu le peu d'activité de la circulation des voitures et des piétons. Lorsqu'il fut question d'inaugurer le nouvel Opéra de Paris, des tiraillements inouïs se produisirent. On se souvient, en effet, que pendant plus de six mois l'Europe entière fut bouleversée par les ultimatums télégraphiques de toutes les prima donna en vogue qui, priées et suppliées de prêter leur concours à cette solennité, donnaient et reprenaient leur parole quinze fois par semaine, ou faisaient des conditions telles, que celles qui nous avaient été imposées par la Prusse en 1871 avaient fini par paraître douces. Des cantatrices, cette galoubetocratie avait gagné les chanteurs. Un jour, c'était un soprano suédois qui signifiait à M. Halanzier qu'il n'inaugurerait le nouvel Opéra que si on lui garantissait, outre 5,000 fr. par soirée, quatre-vingt-quinze pour cent sur la totalité des bravos qui éclateraient dans la salle. Le lendemain, c'était un baryton, aussi fier que s'il fût sorti de la cuisse d'un plébiscite, qui exigeait que son nom seul fût écrit au gaz sur la façade de l'Opéra et que l'on mît la loge de l'empereur à sa disposition pour se maquiller. Bref, après cinq cents alternatives, mille exigences ridicules et quinze cents concessions qui ne l'étaient pas moins, deux mille télégrammes humiliants et deux mille cinq cents platitudes directoriales du plus gros calibre, tout s'était disloqué la veille même de la première représentation, et M. Halanzier allait être réduit à faire chanter le premier acte d'Hamlet par M. de Villemessant, et le quatrième de Guillaume Tell par Albert Wolff, lorsque Mlle Krauss arriva. On la pria de sauver la situation et de chanter la Juive. Mlle Krauss répondit : « Mais, parfaitement, avec plaisir. » Tremblant d'effroi, le directeur de l'Opéra s'imaginait qu'elle allait exiger au moins cinquante mille francs de feux pour une soirée, puis l'envoi d'un corps d'armée français de trois cent mille hommes en Espagne pour soutenir don Carlos. Quelle ne fut pas sa surprise quand à sa question : — Quelles sont vos prétentions, mademoiselle ? la Krauss lui répondit en souriant et d'un air étonné : — Mais, mon cher directeur... aucunes !... si ce n'est celle d'avoir l'insigne honneur de contribuer à une fête nationale de la France !...

***

C'était prendre la chose en grande artiste. Mais cette langue, M. Halanzier était depuis si longtemps privé de l'entendre parler autour de lui, qu'il fut obligé de se faire épeler la phrase pour arriver à la comprendre. Mlle Krauss parut donc dans la Juive le soir de l'inauguration du nouvel Opéra, qui eut lieu, comme on le sait, en famille, la France entière représentée par le lord maire de Londres, ainsi qu'il convenait pour une solennité éminemment nationale et française. Le Tintamarre avait bien à ce propos émis le vœu que le nouvel Opéra, payé par les trente-six millions de contribuables de France, fût inauguré par une représentation gratuite, à laquelle eussent été représentés tous les départements ; mais cet avis ne prévalut pas. C'était d'ailleurs une assez grosse bouffonnerie que de prétendre qu'un monument élevé à l'art national fût étrenné par la nation ; et le gouvernement de l'ordre moral fit justice d'une si inconvenante prétention en distribuant à quinze cents de ses amis les fauteuils et les loges pour la fabrication desquels tous les citoyens avaient depuis douze ans payé tant de centimes additionnels.

***

Depuis ce temps, Mlle Krauss fait partie du personnel de l'Opéra, dont elle est aujourd'hui l'étoile et l'attraction. D'importantes reprises ont été préparées pour elle ; mais l'admiration qu'elle a provoquée dans le rôle de Rachel a pu lui faire prendre en patience la lenteur que l'Opéra apporte ordinairement à la mise en scène des œuvres nouvelles. Dans ce personnage, il nous semble difficile de pousser plus loin qu'elle ne l'a fait le sentiment dramatique. Interprété par elle, le grand duo du premier acte : O ma fille chérie ! devient d'un effet incomparable. Les dernières créations de Mlle Krauss, à l'Opéra, ont été les rôles de Jeanne d'Arc, de Pauline dans Polyeucte, et de Hermosa dans le Tribut de Zamora. Aucun de ces ouvrages n'a réussi, mais Mlle Krauss s'est taillé dans chacun d'eux un véritable succès. Dans le dernier, notamment, elle enlève littéralement le public de chaque représentation avec une sorte de Marseillaise commune et sans valeur qui, grâce à l'interprète, et bien qu'elle ne vaille pas un clou, est devenue celui de la pièce.

***

Au physique, Mlle Krauss est une grande et belle Allemande, aux traits accentués, un peu rudes au repos, mais qui s'illuminent facilement et ont alors des expressions d'un charme puissant. Au point de vue plastique, on pourrait lui reprocher une carrure un peu élevée ; mais on a donné, pour expliquer ce léger défaut, une raison qui nous paraît bonne une lecture trop persistante des romans de Montépin, pendant sa croissance, lui aurait fait hausser les épaules. En somme, Mlle Krauss est, dans toute l'acception du mot, une grande et très grande artiste, puisqu'elle réunit au talent, qui s'acquiert par le travail, les dons naturels que rien ne donne. Chose surprenante, lorsqu'elle chante en français, c'est à peine si l'on peut deviner son origine germanique ; son accent est si imperceptible qu'on lui confierait une pendule. Décembre 1881.

NOTICE COMPLÉMENTAIRE Dates à remplir PAR LES COLLECTIONNEURS DU TROMBINOSCOPE

Mlle Krauss s'acclimate en France où ses succès l'enchaînent. — Même en plein triomphe, elle se refuse à élever l'enrouement à la hauteur d’une institution et chante, chaque fois qu'elle est commandée de service, sans s'inquiéter si une autre étoile de passage à Paris touche un cachet de deux cents francs plus fort que le sien, ni si c'est tel ou tel baryton que l'on a chargé de lui donner la réplique. Enfin, elle meurt le … 19..., emportant les regrets enthousiastes de toute une génération et les malédictions de tous les soprani blasonnés qui n'ont jamais compris l'art qu'au compteur, et ont toujours considéré les vrais artistes comme des gâte-métier.

(texte par Touchatout [Léon-Charles Bienvenu, 1835-1910], caricature par Benjamin Moloch, le Trombinoscope, décembre 1881) [coll. ALF]

|

Gabrielle Krauss dans Jeanne d'Arc (Jeanne d'Arc) lors de la création à l'Opéra en 1876 [photo Pierre Petit]

|

Elève du Conservatoire de Vienne. Elle débuta dans cette dernière ville dans le rôle de Mathilde de Guillaume Tell. Elle y joua ensuite tout le répertoire, puis vint à Paris avec la troupe de l'impresario Bagier qui dirigeait alors les Italiens Elle séjourna trois hivers dans la capitale et partit pour quatre années en Italie où elle se fit applaudir un peu partout et beaucoup par tous. M. Halanzier, alors directeur de l'Opéra, la rappela pour l'ouverture du nouvel Opéra, où elle joua dans la Juive. Elle a créé depuis des rôles dans Jeanne d'Arc, Polyeucte, le Tribut de Zamora et Aïda. Mme Krauss est sans contredit la reine de notre Académie nationale de musique. Son éloge n'est plus à faire ; l'Europe l'a acclamée et nous souhaitons l'applaudir longtemps sur notre première scène. (Journal spécial du Théâtre de l’Opéra, 28 décembre 1881)

|

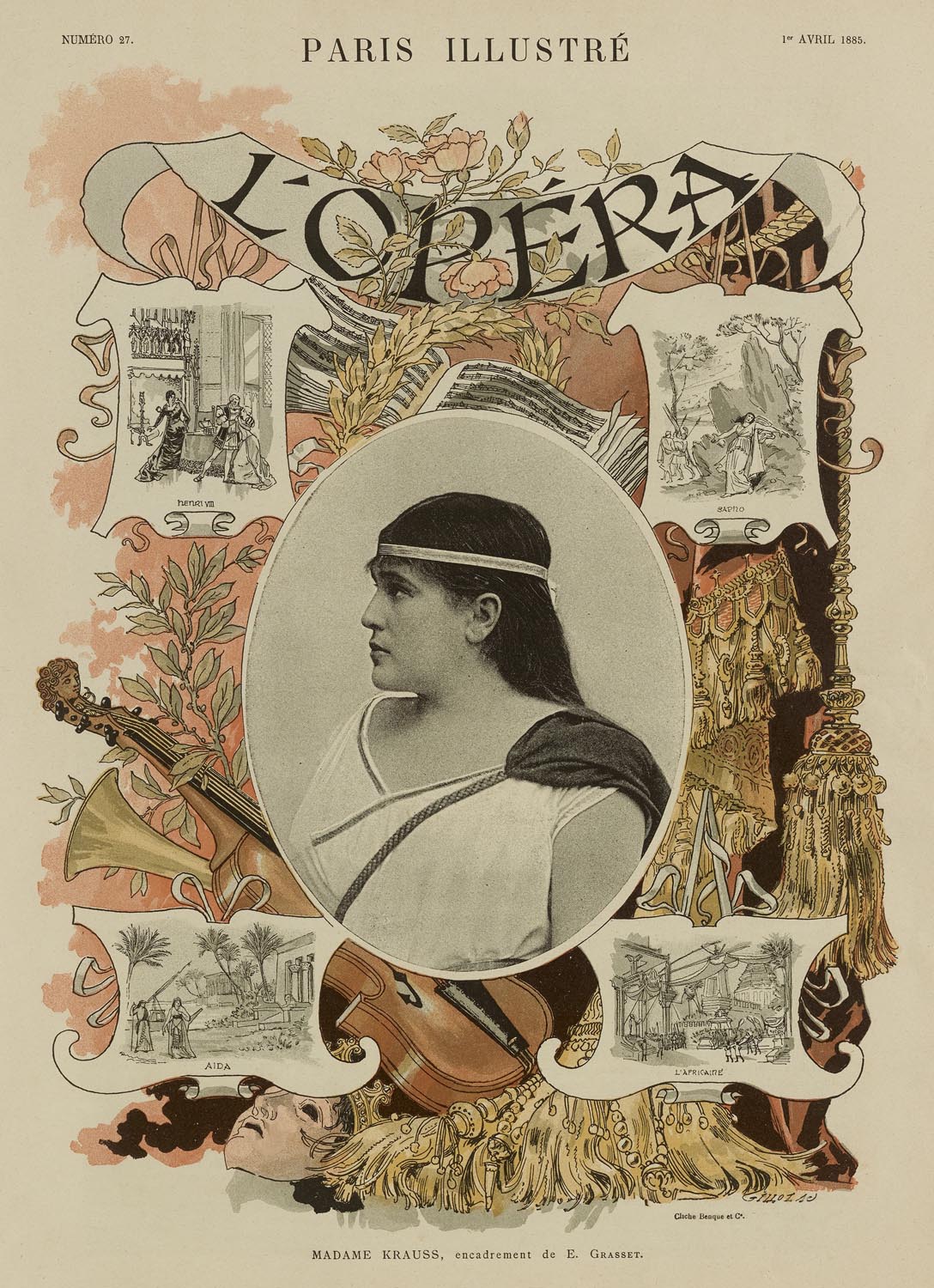

Gabrielle Krauss, encadrement d'Eugène Grasset [Paris illustré, 01 avril 1885]

|

Fille d’un employé ministériel, elle entra au Conservatoire de Vienne en 1853, à peine âgée de onze ans, y fit de brillantes études de piano et d’harmonie, et devint, pour le chant, élève de Mme Marchesi. Engagée à l’Opéra impérial, elle débuta de la façon la plus heureuse, le 20 juillet 1860, dans Guillaume Tell. Fort bien accueillie du public, elle demeura cinq ans à ce théâtre, voyant ses succès grandir chaque jour, grâce à son talent, à son intelligence et à son activité, activité dont son répertoire peut suffire à donner l'idée. Au cours de sa première année, en effet, elle se montra dans le Prophète, Robert le Diable, la Flûte enchantée, Une Nuit à Grenade, le Freischütz, Tannhäuser, Don Juan et Lohengrin ; puis, à mesure que son talent prenait de la consistance, elle variait et multipliait ce répertoire en se produisant dans des ouvrages des genres les plus opposés : les Huguenots, le Vaisseau fantôme, la Dame blanche, Il Trovatore, Cosi fan tutte, Fidelio, Lalla-Roukh, Belisario, Euryanthe, Ernani, la Croisade des Dames, Gustave III, Lucrezia Borgia, les Noces de Figaro, Zampa, Maria di Rohan, etc. En 1866, Mlle Krauss accepta un engagement pour le Théâtre-Italien de Paris, où elle vint débuter, le 6 avril, dans Il Trovatore, après quoi elle joua Lucrezia Borgia. Le public sembla ne pas la comprendre complètement tout d'abord, mais la critique lui rendit justice, et dès l'année suivante elle obtint de très grands succès dans Lucia di Lammermoor, Norma, Poliuto, Otello, Semiramide, Il Templario, Un Ballo in maschera, Don Giovanni, Rigoletto, où son grand style, son habileté dans l'art du chant et ses incomparables facultés dramatiques lui valurent de bruyants applaudissements. Son admirable interprétation du Fidelio de Beethoven mit le comble à l'enthousiasme des spectateurs, qu'elle avait charmés en créant un opéra nouveau de Mme de Grandval, Piccolino. En 1872, Mlle Krauss abordait, toujours avec succès, la scène du théâtre San Carlo de Naples, puis allait faire une saison à la Scala de Milan ; en1873, elle revenait à notre Théâtre-Italien, et en 1874 elle allait jouer à Naples Aïda. Pendant son séjour en Italie, elle créa plusieurs ouvrages nouveaux, Manfredo, de Petrella, Fosca, de M. Carlos Gomes, et Bianca Orsini, du même Petrella. Enfin, sur de vives instances, elle se décidait à aborder la carrière française et à signer un engagement avec la direction de l'Opéra. Mais, avant de paraître sur ce théâtre, elle alla faire une saison au Théâtre-Italien de Saint-Pétersbourg, où elle fut fêtée et acclamée comme elle le méritait. Une carrière nouvelle s’ouvrait pour Mlle Krauss, qui allait mettre le comble à sa renommée. Après avoir paru dans le spectacle d’inauguration de la nouvelle salle de l'Opéra, le 5 janvier 1875, elle fit son véritable début, le 8 du même mois, dans le rôle de Rachel de la Juive. Elle joua ensuite les Huguenots, Don Juan, Robert le Diable, et plus tard le Freischütz, l’Africaine, Faust, Sapho, Rigoletto. Tout en prenant ainsi position dans le répertoire, elle n'hésita pas à se charger de rôles nouveaux, et il semblait que chacune de ses créations vit s'agrandir encore un talent déjà magistral, aussi bien que l’affection et l'enthousiasme du public à son égard. Sans parler de Jeanne d'Arc, ouvrage plus que médiocre auquel elle sut donner une apparence de vie, elle se montra admirable, parfois sublime par sa puissance pathétique et la grandeur pleine de noblesse de ses accents dans Polyeucte, Aïda, le Tribut de Zamora, Henry VIII, Patrie ! C'est que chez Mlle Krauss le style est pur jusqu'à la perfection, le phrasé est superbe, et la diction musicale, surtout dans le récitatif, atteint les dernières limites de la grandeur et la beauté. Si l'on joint à ces qualités purement musicales la flamme puissante qui anime les accents de la cantatrice, le sentiment étonnamment dramatique et l'expression passionnée qu'elle déploie en toute occasion, enfin sa grande intelligence scénique et l'incontestable puissance de son jeu, on se rendra compte de l'action exercée sur le public par une telle artiste, et l'on aura la raison des succès qui ont marqué sa carrière. Mlle Krauss est, sans contredit, l'une des plus grandes cantatrices dont la scène lyrique puisse se glorifier. Cette artiste admirable a quitté l'Opéra en1888 et s'est retirée définitivement. (Arthur Pougin, la Grande Encyclopédie, 1893)

|

Gabrielle Krauss dans Sapho (Sapho) à l'Opéra en 1884 [photo Benque]

|

La puissance tragique, l'intensité des effets expressifs, l'émotion concentrée du jeu, enveloppé comme d'un souffle ardent de vie, la chaleur d'une voix superbe, savante à se plier, à l'occasion, aux plus délicates broderies de la mélodie, mais surtout faite pour chanter la douleur et les brûlantes étreintes de la passion, telles sont les qualités éminentes que présente, vue d'ensemble, la carrière dramatique de Mme Krauss. Ajoutez une physionomie énergique et pleine de caractère, un regard profond, un geste sobre et souverain... C'est le type achevé du grand soprano dramatique, un des plus complets qui aient jamais interprété les nobles figures du théâtre lyrique, et tel qu'on le rechercherait vainement aujourd'hui de par le monde. Cette carrière est longue et pleine de chefs-d'œuvre : que n'a-t-elle pu se prolonger jusqu'à l'éclosion tardive du théâtre de Wagner sur cette scène de l'Opéra que Mme Krauss ne quitta que pour une retraite définitive ! Qui donc eût mis comme elle en relief et à sa juste valeur le rôle d'Ortrude ; qui l'aurait égalée dans le complexe et étrange personnage de Kundry ? On a bien eu la maladresse d'oublier qu'elle eût été une Alceste superbe, une merveilleuse Armide ! Mais que ces regrets, qu'il est de toute justice d'exprimer, ne nous empêchent pas de louer, avec les détails qu'il mérite, le talent hors ligne, le style si élevé dont Mme Krauss a su imprégner les rôles du répertoire ancien, les créations qu'il lui fut donné de faire parmi les œuvres modernes. Il en est plus d'un auquel son souvenir restera inoubliablement attaché. C'est une vie de travail et même de lutte que celle de Mme Krauss : on n'impose pas en un jour une originalité dramatique comme la sienne, surtout à l'époque où elle débuta, et sur une scène où elle trouvait pour rivales établies l'Alboni et la Patti, actrices médiocres, mais voix divines. Auprès d'elles, et pour les habitués du Théâtre Italien, Gabrielle Krauss déroutait un peu. Sa voix, son style, prenaient des aspects âpres et rudes dans leur forte saveur. Mais bientôt aussi l'ampleur, la noblesse de ce jeu nouveau, la richesse de ces accents chaleureux arrachaient l'émotion et commandaient l'enthousiasme. D'ailleurs, elle voulut montrer la souplesse de son talent en laissant par moment le pathétique du drame lyrique pour les rieuses folies de l'opéra bouffe, et elle y réussit avec une grâce exquise, si nous en croyons les critiques de l'époque, — nous nous fions volontiers à leur parole. N'est-ce pas le même soir, en 1868, qu'elle interprétait Gilda de Rigoletto et créait sur cette scène la Serva Padrona de Paisiello, « sublime » dans l'une, dans l'autre « pleine de verve joyeuse » ?

Mme Krauss venait de Vienne quand elle

nous apparut à la fin de l'année 1867. Elle était née en cette ville,

elle avait été l'élève brillante de son Conservatoire et achevait cette

première éducation entre les mains de Mme Marchesi. Toute jeune, elle

avait débuté, en 1860, dans le rôle de Mathilde de Guillaume Tell,

à l'Opéra de Vienne, où elle établit, pendant huit ans, avec le

Prophète, Robert le Diable, la Flûte enchantée, sans

compter Tannhäuser (Elisabeth et Vénus), Lohengrin (Elsa),

le Vaisseau fantôme (Senta), œuvres alors dans leur nouveauté...

la réputation qui devait pour toujours l'attacher à Paris. Mais revenons aux Italiens, en 1868-1870. Mme Krauss obtint encore de grands succès dans Otello, qu'elle rendit, après tant d'artistes illustres, d'une façon très personnelle et « toute romantique » ; dans Rigoletto, Un Ballo in maschera, Piccolino, une œuvre de Mme de Grandval, qui lui dut son succès momentané. Elle chanta pour la première fois, avec un art superbe, la Messe solennelle de Rossini et le Paradis et la Péri de Schumann. Elle se montra enfin dans Fidelio et dans Guido et Ginevra, avec son pathétique ordinaire et son grand style. C'est au sujet de cette reprise italienne de l'œuvre d'Halévy que Théophile Gautier écrivait, en 1870, ces lignes que je ne résiste pas au plaisir de citer : « Qu'elle était belle, la grande artiste, pâle comme le marbre des monuments qui l'entouraient, les prunelles dilatées, les cheveux épars, la bouche entr'ouverte, la chair frissonnant au contact glacial du tombeau, tâtant avec effroi de ses mains convulsives le suaire dont elle est enveloppée, en proie à l'horreur du néant et se débattant sous le cauchemar de cette idée : « Être enterrée vivante ! » L'art ne saurait aller plus loin. » Les événements de 1871 éloignèrent pour quelques années Mme Krauss de notre pays, où elle ne rentra que vers 1875, mais cette fois sur une scène française, avec l'inauguration du nouvel Opéra. On la trouve, avant cette époque, à Bade, avec Rigoletto et la Somnambule ; à Naples, pour créer le Manfredo et la Bianca Orsini de Petrella, puis Aïda ; à Milan, enfin, dans Ruy Blas et la Fosca de Gomès, aux côtés du jeune Maurel. Un instant, en 1873, elle reparut sur la scène italienne de Paris, dans le Trouvère, Norma, Don Juan, Lucrèce Borgia. Mais c'est à notre Opéra que l'attendait le couronnement de sa carrière, et triomphale s'est déroulée cette période de 1875-1887, qui l'a conclue. A peine ai-je besoin d'insister sur ces belles soirées, dont le souvenir est encore si récent. Mme Krauss débuta dans la Juive, qui est restée un de ses meilleurs rôles du répertoire ; puis ce fut Don Juan, où elle retrouva l'estime plus haute encore des connaisseurs ; et bientôt les Huguenots et Robert le Diable, où son succès fut considérable, car les héroïnes de Meyerbeer convenaient admirablement pour mettre en relief toutes ses qualités de passion et d'originalités dramatiques. En 1877, c'est encore l'Africaine, après une belle reprise du Freischütz, qui vient se joindre à ses sœurs. Quelle vie prennent ces rôles au souffle d'une grande tragédienne ! Ici commence la série de ses créations. Il faut à peine compter celle de Jeanne d'Arc, l'œuvre médiocre de Mermet, bien peu faite pour elle, au surplus. Mais la Pauline de Polyeucte était d'autre sorte, et la noblesse extrême, le caractère que Mme Krauss sut mettre dans ses attitudes et l'expression de ses moindres phrases, avec cette voix splendide que l'on connaît, furent universellement admirés. Quant à la sauvage figure d'Hermosa, du Tribut de Zamora, l'enthousiasme qu'elle souleva fut indescriptible. Dans le genre romanesque et exotique, jamais Mme Krauss ne s'éleva plus haut, et c'est bien à elle que Gounod dut l'éphémère succès de l'œuvre. — L'année précédente, en 1880, l'artiste avait repris son rôle plus pur et non moins caractéristique d'Aïda, qu'elle conserva jusqu'à la fin de sa carrière. En 1882, désireuse sans doute de revenir à un genre plus délicat, et séduite par le mélange de grâce élégante et de terreur passionnée qui marque le personnage de Marguerite, elle se montra dans Faust et y fit une puissante impression. Puis ce fut sa noble création de la reine Catherine, dans Henry VIII, une des plus pathétiques figures auxquelles elle ait donné vie, et sa poétique reprise de Sapho, où elle montra comme toujours ce style souverain qu'on ne peut trop admirer et qui est si rare sur la scène. Qui ne l'a entendue, alors et bien souvent depuis, dans les fameuses stances, où elle sait allier l'accent le plus tragique à la plus sobre simplicité ?... Entre temps, c'est Don Juan, Aïda, la Juive, qu'elle chantait de préférence, puis Rigoletto, où elle ne pouvait manquer de reparaître quand on l'apporta pour la première fois à l'Opéra. Enfin, en 1886, pour ses adieux, un rôle lui échut encore, non des plus importants mais des plus terribles qu'elle eût eu à créer, celui de Dolorès, dans Patrie ! On n'a pas oublié la couleur extraordinaire que cette traîtresse figure prit avec elle, à la scène de dénonciation notamment, toute vibrante de passion et de honte. Depuis cette époque, depuis 1887, Mme Krauss a renoncé à la scène, pour se consacrer entièrement à ses élèves. Aujourd'hui, il n'est même plus possible de l'entendre dans les concerts, où on retrouvait encore, avec de moindres effets, sa puissance et son style superbe. — Il serait injuste de ne pas mentionner en ce genre quelques-unes des grandes œuvres qu'elle interpréta ainsi : Mors et Vita, de Gounod, par exemple, la Tempête, de Duvernoy, la Damnation de Faust, de Berlioz, Marie-Magdeleine et la Vierge, de Massenet, ainsi que le Paradis et la Péri, de Schumann, qu'elle avait jadis révélé à la France. Qui n'a gardé aussi le souvenir de ces airs d’Alceste, de ces mélodies de Schubert ou de Schumann, qu'il faut surtout entendre chanter en allemand, de ce Roi des Aulnes, où elle est extraordinaire ?... Du moins sa bonne grâce permet-elle encore à quelques privilégiés de goûter, chez elle, ces petites merveilles, qui, chantées et dites ainsi, prennent une grandeur si émouvante. Parmi les artistes étrangères que Paris a pu admirer et apprécier à mainte reprise, il en est peu, il n'en est pas, pour mieux dire, qui lui aient été aussi complètement fidèles que Mme Krauss. Paris ne l'oubliera pas, qui l'a d'ailleurs toujours traitée comme sienne ; et pour son talent souverain, il laissera d'autant plus de souvenirs que je ne sache pas qu'il soit remplacé, ou plutôt je sais bien que dans les rôles où il fut original, il ne le sera jamais.

***

Voici le tableau de la carrière parisienne de Mme Gabrielle Krauss.

1° THÉATRE-ITALIEN

1867 Il Trovatore (Leonora), début. 1868

Lucrezia Borgia (Lucrezia).

Don Giovanni (Donna Anna). Rigoletto (Gilda). la Serva Padrona (Serpina). 1869

Un Ballo in maschera (Adelia). Messe solennelle et Stabat de Rossini. Poliuto (Paulina).

la Contessina (la Contessina). le Paradis et la Péri. 1870 Guido e Ginevra (Ginevra). Jeanne d'Arc de l'Anglais Holmes. 1873 Norma (Norma). (et le répertoire précédent).

2° OPÉRA

1875 la Juive (Rachel), début. les Huguenots (Valentine). Don Juan (Donna Anna). 1876 Jeanne d'Arc (Jeanne), création.

Robert le Diable (Alice). le Freischütz (Agathe). l'Africaine (Sélika). 1878 Polyeucte (Pauline), création. 1880 Aïda (Aïda). 1881 le Tribut de Zamora (Hermosa), création. 1882 Faust (Marguerite). 1884

Henry VIII (Catherine), création. 1885 Rigoletto (Gilda). 1886 Patrie ! (Dolorès), création.

(Henri de Curzon, Croquis d’artistes, 1898)

|

Gabrielle Krauss

|

L’admirable tragédienne est née à Vienne (Autriche). Elle fit les plus brillantes études musicales sous la direction de Mme Marchesi au Conservatoire de sa ville natale et y remporta tous les prix, entre autres la médaille d'honneur (distinction supérieure). Ses débuts eurent lieu à l'Opéra de Vienne, dans Mathilde, de Guillaume Tell ; elle interpréta successivement les œuvres de Wagner, Verdi, Meyerbeer, Rossini et dans tout elle fut acclamée. Engagée par Bagier au Théâtre Italien de Paris, elle y chanta tout le répertoire à côté de la Patti, Fraschini, Nicolini, Delle Sedie, etc. En 1870 elle est engagée en Italie où elle triomphe pendant quatre années à la Scala, au San Carlo et à la Pergola. Appelée par Halanzier pour l'ouverture du nouvel Opéra, elle chanta, devant le président Mac-Mahon, le Lord Maire, le roi Alphonse XII, la reine Isabelle, les deux premiers actes de la Juive, avec Villaret et Belval. Son succès fut étourdissant. Mme Gabrielle Krauss a été pendant 12 années consécutives la grande étoile de l'Opéra ; elle y a chanté les Huguenots, l’Africaine, Robert le Diable, la Juive, Faust, le Freischütz, Rigoletto, Aïda, Donna Anna de Don Juan ; elle y a créé Jeanne d’Arc, Polyeucte, Sapho de Gounod, le Tribut de Zamora, Henry VIII et Patrie ! La grande artiste a quitté l’Opéra en 1887 et se consacre depuis au professorat ; sa clientèle est surtout mondaine. Dans ses somptueux salons du boulevard Haussmann ont lieu tous les quinze jours, l’hiver, des five o’clock où l’on entend souvent encore la merveilleuse cantatrice. (Annuaire des Artistes, 1902)

|

Gabrielle Krauss en 1881