Lucien JUSSEAUME

Lucien Jusseaume en 1914

Louis Hubert JUSSEAUME dit Lucien JUSSEAUME

peintre de décors français

(2 rue Lauzin, Paris 19e, 10 février 1861* – 17 rue Vicq-d'Azir, Paris 10e, 08 juillet 1925*)

Fils de Nicolas Cyprien JUSSEAUME (Saint-Jean-de-Losne, Côte-d'Or, 21 janvier 1833* –), peintre de décors, et de Marguerite PAGAND (Mavilly-Mandelot, Côte-d'Or, 26 mai 1827* –), légitimé par leur mariage à Paris 19e le 07 juin 1864*.

Epoux de Berthe Elisabeth LAGOUTTE (– ap. 1925).

Ce fut un des plus grands décorateurs de théâtre, qui resta toujours attaché au principe du décor réaliste. Il travailla avec Antoine pour le Théâtre-Libre, signa quelques décors pour la Comédie-Française, mais à partir de 1898 devint le décorateur presque exclusif de l'Opéra-Comique pendant 25 ans. Sa mise en scène de Pelléas et Mélisande fut, à l'époque, un évènement et une révélation. Il voyageait volontiers pour se documenter sur place. Ainsi visita-t-il l'Espagne pour décorer Carmen, l'Alsace pour le Juif polonais, la Provence pour Mireille, la Suisse pour les Armaillis et la ville morte de Pompéi pour la Danseuse de Pompéi. Cet artiste parut au moment où l'emploi de l'électricité, succédant à celui du gaz, modifiait profondément l'art du décor. Il utilisa le premier les effets d'arrière-plans en déclivité visuelle. Il recherchait les harmonies tendres et poursuivait la reproduction fidèle des formes de la nature. Son chef-d'œuvre fut sans doute le décor qu'il brossa pour l'acte de "la Forêt" dans Chantecler. Parmi ses autres ouvrages, citons ses décors pour le Roi Lear (Théâtre-Libre), Jules César, Ramuntcho, l'Honneur japonais (Odéon), Louise, Pénélope, Lorenzaccio, l'Enfant Roi, etc. (Opéra-Comique). Le 02 janvier 1905, il fut nommé chevalier de la Légion d'honneur.

En 1905, il habitait 17 rue Vicq-d'Azir à Paris 10e. Il s'est suicidé en 1925 à l'âge de soixante-quatre ans ; il était alors domicilié 15 quai d'Anjou à Paris 4e.

maquette de décor de Lucien Jusseaume pour la Fille de Tabarin, comédie lyrique de Gabriel Pierné (Opéra-Comique, 20 février 1901)

|

La mort de Jusseaume a fait imprimer beaucoup d'erreurs. Cette fin volontaire, fier aveu d'impuissance devant l'évolution du décor de théâtre, marque le terme d'un art qu'on aurait tort de mépriser. Il a eu ses succès légitimes et assuré ceux d'une mise en scène naturalisée avec un art scrupuleux, mais qui ne laissait pas d'être « romantique » à souhait quand s'y prêtait la situation. Jusseaume n'était pas un « peintre » ; c'était un constructeur de décors. Ses découpages eux-mêmes étaient construits, soutenus de bois découpés, pesants de réalité et rehaussés de reliefs naturels. Quand il mettait, au sommet d'une tour, une petite lampe rouge, la meurtrière en était bâtie et encadrée de voliges arrondies à la râpe. En bas, sa lumière se reflétait dans des bandes d'eau peintes sur calicot transparent et tout le châssis faisait bloc avec des montants, des traverses, des chevrons et, surtout, des ramages de bois, affleurant les bords, qui nécessitaient bien plus de machinistes qu'un décor à la russe. Mais, en ce temps, les machinistes gagnaient sept francs par soirée et travaillaient des douze heures d'affilée. Ceux qui sourient devant ces envers bâtis par des ébénistes sont injustes et ignorants. Aujourd'hui, tout un acte peut se rouler en « principales » fixées au pied par un poids de fonte et le Mefistofele du Lyrique, du Vaudeville fut, à cet égard, un modèle paradoxal et réussi. En Italie, des décors de papier obtiennent des effets saisissants avec des matériaux de gamin studieux. Les Russes ont exagéré ces procédés. Ils sont respectables, réalisés par des artistes, mais fort méprisables quand on ne les emploie que pour alléger des frais, émondés par un consortium de marchands ignorants et uniquement calculateurs. Jusseaume, il y a quelques années, s'esclaffait avec une verve de rapin mousquetaire montmartrois, devant les tentatives cubistes des nouveaux metteurs en scène. Il a eu la stupeur de leur voir régenter la mode et mériter les éloges des critiques, soucieux de paraître modernes et à la page. Alors, il a abdiqué et a pris dédaigneusement congé de son temps. Il s'est trop pressé. Son art promettait encore bien des revanches à la tragédie, au drame bien fait, au répertoire lyrique dont on ne peut, pourtant, pas abolir toutes les traditions. Certes, la main-d’œuvre scénique exigeait maintenant des simplifications, et la quasi-suppression de ces praticables démesurés, qui nécessitaient des entr'actes plus longs que les actes et des équipes dispendieuses de manœuvres et d'accessoiristes au tarif ruineux des syndicats et de la vie chère. Mais il pouvait modifier ses maquettes, les réduire au cadre de scène, renoncer à bâtir des rues en châssis hors de la vue du spectateur et à peindre des toiles de fond masquées aux trois quarts par des fermes en enfilade plus près de la nature que de l'art. Il avait trop oublié que le théâtre vit de conventions et s'accommode, comme le texte en français et l'action elle-même de fonds schématiques, réduits à quelques types capables de créer l'ambiance et de situer le sujet. Au théâtre, il ne faut pas pontifier devant l'avenir. On doit respecter le passé dans ses traditions essentielles ; mais l'art scénique est en évolution perpétuelle, et il est essentiel de la suivre, en lui résistant avec bon sens. Aujourd'hui, la machinerie, les projections, les illusions de l'électricité, la vigueur des couleurs qu'harmonisent des lampes teintées avec habileté permettent des effets qui enchantent les yeux et exaltent l'imagination des bons publics. Il est certain qu'en amalgamant les procédés d'un Piot et d'un J.-M. Sert avec la pratique d'un Carpezat ou d'un Jusseaume, on doit arriver à combiner des décors très modernes avec des costumes très attrayants. Dommage que Lucien Jusseaume n'ait pas eu la patience de le tenter ! (Montaudran, le Figaro, 15 juillet 1925)

|

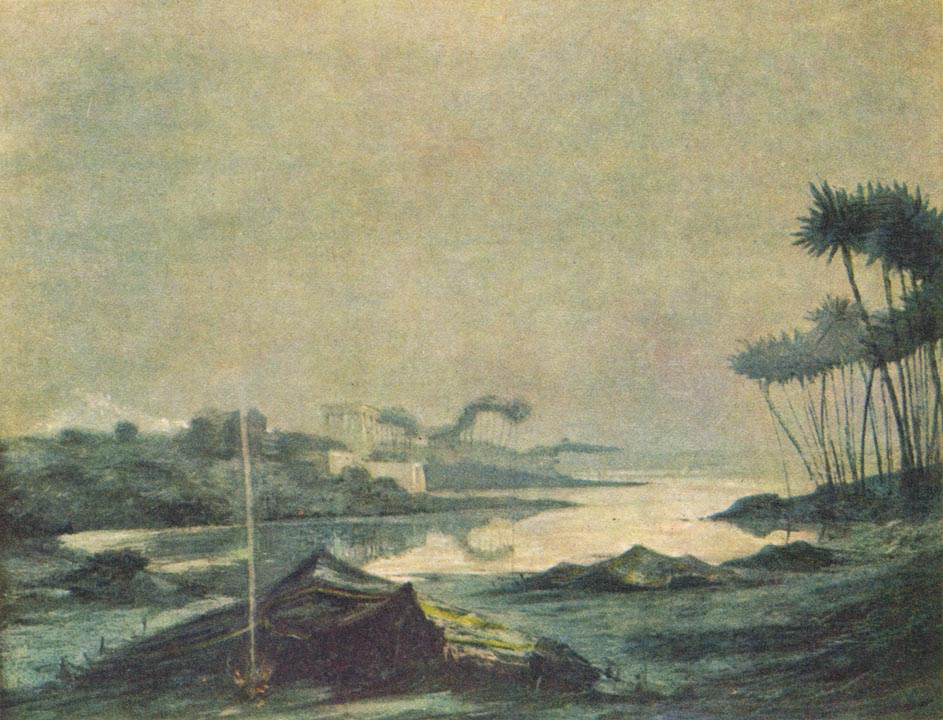

décor de Lucien Jusseaume pour Joseph de Méhul (Opéra-Comique, 1899)