Hélène

lithographie de Georges Rochegrosse pour la partition (1904)

Drame lyrique en un acte, livret et musique de Camille SAINT-SAËNS (composée en 1903).

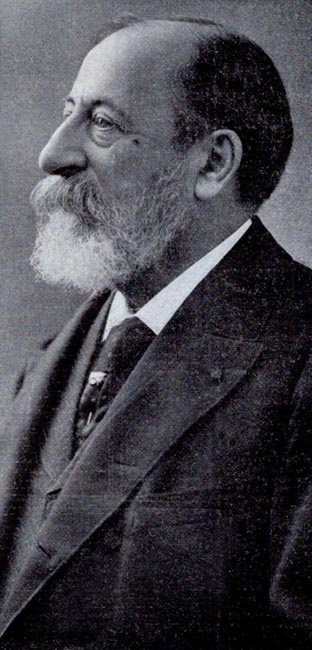

Camille Saint-Saëns en 1905 [photo de l'Art Nouveau]

Création l'Opéra de Monte-Carlo le 18 février 1904.

Première à l'Opéra-Comique (3e salle Favart) le 18 janvier 1905.

Mise en scène d’Albert Carré. Décors de Lucien Jusseaume. Costumes de Charles Bianchini.

7 représentations à l’Opéra-Comique au 31 décembre 1950.

Première au Théâtre National de l'Opéra (Palais Garnier) le 20 juin 1919.

Mise en scène d'Emile Merle-Forest. Costumes de Maxime Dethomas.

7e représentation à l’Opéra le 29 décembre 1919, avec les créateurs.

Autres interprètes au Palais Garnier :

Pallas : Mmes Ketty LAPEYRETTE (1919), Marie-Louise ARNÉ (1919).

Pâris : M. DARMEL (1919).

7 représentations à l’Opéra au 31 décembre 1961.

|

personnages |

emplois |

Monte-Carlo 18 février 1904 création |

Opéra-Comique 18 janvier 1905 1re |

Opéra de Paris 20 juin 1919 1re |

| Hélène | soprano | Mmes Nellie MELBA | Mmes Mary GARDEN | Mmes Marcelle DEMOUGEOT |

| Vénus | soprano | Louise BLOT | Andrée SAUVAGET | Madeleine BUGG |

| Pallas | contralto | Meyriane HÉGLON-LEROUX | RIVAL | Jacqueline ROYER |

| Pâris | ténor | MM. Albert ALVAREZ | MM. Edmond CLÉMENT | MM. Paul FRANZ |

| Spartiates, Nymphes, Troyens et Troyennes | ||||

| Chef d'orchestre | Léon JEHIN | Alexandre LUIGINI | Camille CHEVILLARD |

la scène finale d'Hélène (Hélène et Pâris naviguent vers Troie en chantant leur amour), lors de la première d'Hélène à l'Opéra-Comique (composition originale de René Lelong)

|

L’Opéra-Comique a mis à son répertoire Hélène, drame lyrique en 2 actes de Camille Saint-Saëns, dont le théâtre de Monte-Carlo avait, en 1904, donné la primeur et dont d'excellentes représentations eurent lieu, l'été dernier au Covent-Garden de Londres. Le succès a accueilli cette nouvelle initiative de M. Albert Carré, de laquelle l'article suivant dit tout le mérite.

Camille Saint-Saëns a écrit lui-même sur son œuvre, dans un article publié dernièrement dans le Figaro, ces lignes excellentes qui en résument à la fois la conception et l'affabulation : « Il y a longtemps, bien longtemps, j'avais eu cette vision : Hélène fuyant dans la nuit, arrivant, brisée, à bout de forces, au bord de la mer, loin de son palais, rejointe par Pâris ; la scène de passion, la résistance enfin vaincue, la fuite suprême des deux amants après une lutte désespérée... Car jamais je n'ai pu voir dans Hélène la femme simplement amoureuse. C'est l'esclave du Destin, la victime d'Aphrodite immolée par la déesse à sa gloire, le prix de la Pomme d'or ; c'est une haute figure dont la faute n'éveille pas la raillerie, mais plutôt une sorte de terreur sacrée. Voyez-la sur les remparts d'Ilion, dans cette ville sur laquelle sa présence appelle la ruine et le massacre ; quand elle passe, les vieillards troyens se lèvent et la saluent. Plus tard, nous la retrouvons chez son époux, faisant en reine les honneurs de son palais, et personne ne songe à lui reprocher son passé, son abandon, les années vécues à Troie, tant de Grecs morts pour elle ! la fille de Zeus ne trouve sur ses pas que des égards et des respects. J'avais donc fait le rêve de peindre en musique l'hégire des deux amants ; mais on sait comment la parodie s'en était emparée, avec quel bonheur et quel succès. Faire prendre au sérieux ces personnages d'épopée devenus comiques, de longtemps il n'y fallait pas songer ; j'avais remis ce projet à des temps ultérieurs, et, le temps ayant passé, le projet était sorti de ma mémoire. Il a suffi d'une demande de M. Gunsbourg, repoussée d'abord, puis reprise avec insistance, pour réveiller mes souvenirs et me montrer de nouveau Hélène et Pâris, plus vivants que jamais. J'eus d'abord l'intention — idée de paresseux, je l'avoue — de prendre un collaborateur ; mais quoi ? un collaborateur aurait voulu peut-être ajouter ses idées aux miennes, ôter à ma conception sa simplicité ; et je pris le parti de travailler seul. Seul ! pas tout à fait. A l'exemple de nos classiques, j'ai pris pour auxiliaires Homère, Théocrite, Eschyle, Virgile, Ovide même ; les érudits feront aisément la part de ce qui leur revient dans Hélène. Sans Virgile, aurais-je osé cette description du palais de Priam, ces toits dorés, ces cours revêtues d'airain poli et brillant, ornées de statues éclatantes, probablement polychromes, cet ensemble qui rend presque vraisemblables les architectures étranges de Gustave Moreau ? Aurais-je osé le vers :

Dans le sang de ses fils Priam est égorgé. »

Camille Saint-Saëns, en mettant à la scène, après bien d'autres, l'énorme, délicieuse et tragique figure d'Hélène, lui a gardé sa vérité traditionnelle. Il n'a vu en elle que ce qu'y admiraient et plaignaient à la fois les vieillards troyens : une victime qui courbe la tête sous le joug de l'inexorable Aphrodite. Il l'a regardée avec les yeux de Priam lui-même qui considéra l'épouse infidèle de Ménélas comme sa propre fille ; à travers la douleur indulgente du peuple d'Ilion qui se résignait, émerveillé, à mourir pour un si bel objet. Il l'a chérie dans son destin véritable, qui fut le plus funeste et le plus beau, et que seule une femme vindicative et jalouse fut assez courageuse ou assez vile pour interrompre mortellement. On sait qu’après avoir épousé le frère de Pâris, Déiophobe, qu'elle livra aux Grecs lors de la prise de Troie ; puis après avoir été successivement pardonnée par Ménélas et chassée par les fils naturels de celui-ci, elle fut tuée par les ordres de Polyxa, reine d'Argos. Celle qui devait rester pour les Grecs le type même de la Beauté et dont Euripide fit une étoile mourut ignominieusement, étouffée dans un bain, puis pendue à un arbre. Les traits caractéristiques d'Hélène, le maître musicien les a condensés, par anticipation pourrait-on dire, dans la grande scène où elle nous apparaît meurtrie, désespérée, prête à mourir pour échapper à l'amour coupable qui commence à l'envahir et qui la fait la victime des Dieux. Elle sait d'ailleurs la vanité de toute lutte. Vénus est apparue soudain, lui enjoignant de subir sa volonté, et malgré que Pallas vienne évoquer à ses yeux le tableau de Troie finissant dans le carnage et l'incendie, elle suivra Pâris, en résignée et en amoureuse. La musique s'est assouplie admirablement aux phases successives de cette action qui ne saurait, à aucun moment, se projeter en violence dramatique ; et l'on s'émerveille de voir avec quelle sûreté de touche M. Saint-Saëns suscite l'atmosphère que réclame le tableau qu'il déploie sous nos yeux. Les couleurs de sa palette instrumentale se renouvellent d'une scène à une autre. Douloureuse et angoissée dans le monologue d'Hélène, son inspiration, dans l'apparition de Vénus, dans les supplications de Pâris, dans le duo des amants et leur départ vers Troie, se déroule en une abondance mélodique tout ardente de volupté ; tandis que, d'autre part, le tableau de l'apparition de Pallas, par sa sombre couleur harmonique et ses montées chromatiques, répand la terreur et l'épouvante. On n'a jamais poussé plus loin que M. Saint-Saëns la connaissance des facultés expressives des timbres, ni mieux su distribuer les groupes sonores. Alors même qu'il a recours aux combinaisons instrumentales ou harmoniques les plus inattendues, aux rythmes ou aux modalités les plus hardies, Camille Saint-Saëns ne cesse jamais de rester un classique dans la parfaite acception du terme. Par toutes ces qualités, Hélène est, parmi les œuvres du maître, une de celles où les musiciens de l'avenir puiseront, comme en une fontaine de Jouvence, le goût de la perfection de la forme. Mlle Mary Garden, chargée du rôle d'Hélène, créé par Mme Melba, y témoigna d'un sens exquis de l'harmonie et de la mesure dans ses attitudes, comme d'une admirable sûreté vocale et d'une grande intelligence dans l'expression musicale. M. Clément a déployé beaucoup de goût dans le rôle de Pâris, où M. Alvarez, qui le créa, avait dépensé beaucoup de voix. On trouva naturel que Mlle Sauvaget, qu'eût admirée Praxitèle, fût Vénus, et que les prédictions de Pallas fussent clamées par l'excellente voix sonore de Mlle Rival. Et la perfection de l'orchestre de M. Luigini et la splendeur de la mise en scène de M. Albert Carré complétèrent la valeur esthétique de l'œuvre de Saint-Saëns.

(Félicien Grétry, Musica, mars 1905)

l'apparition de Pallas (Mlle Rival) au 3e tableau [à g.] ; l'apparition de Vénus (Mlle Sauvaget) au 2e tableau [à dr.], lors de la première d'Hélène à l'Opéra-Comique (compositions originales de René Lelong)

|

|

Hélène

Il y a longtemps, très longtemps, j'avais eu

cette vision : Hélène fuyant dans la nuit, arrivant brisée, à bout de

forces, au bord de la mer, loin de son palais, rejointe par Pâris, — la

scène de passion, la résistance enfin vaincue, la fuite suprême des deux

amants après une lutte désespérée... ***

(Camille Saint-Saëns, Au courant de la vie, 1914)

|