Déjanire

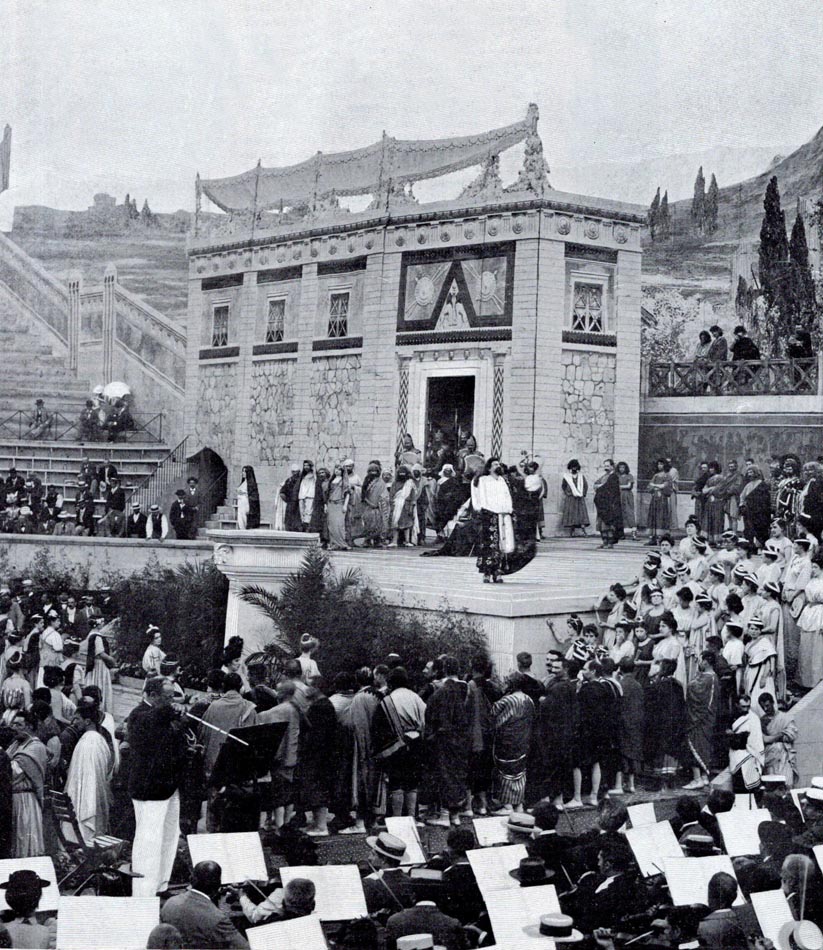

création de Déjanire aux Arènes de Béziers avec Camille Saint-Saëns dirigeant l'orchestre [photo Bois-Guillot]

Tragédie lyrique en quatre actes, en prose rythmée, livret de Louis GALLET et de Camille SAINT-SAËNS, musique de Camille SAINT-SAËNS (musique de scène composée en 1898 ; opéra composé en 1911).

Créée sous forme de tragédie antique, avec chant et un accompagnement de musique de scène, cette pièce fut destinée à un théâtre de plein air, aux « Arènes de Béziers » ; c’est ainsi que Déjanire y a été représentée le 28 août 1898. Avec un léger changement, cette œuvre a été montée ensuite à Paris, au théâtre de l'Odéon le 11 novembre 1898.

Créée dans sa forme lyrique, sans scènes parlées, à l'Opéra de Monte-Carlo, le

14 mars 1911.

Première au Théâtre de l'Opéra (Palais Garnier) le 22 novembre 1911 (répétition générale le 19 novembre) ; mise en scène de Paul Stuart ; chorégraphie d'Ivan Clustine ; décors de Rochette et Landrin (actes I et IV), Georges Mouveau (actes II et III) ; costumes dessinés par Joseph Pinchon.

17 représentations à l’Opéra au 31 décembre 1961.

Première à la Monnaie de Bruxelles le 06 décembre 1911.

|

personnages |

Béziers 28 août 1898 création de la tragédie |

Odéon 11 novembre 1898 1re |

emplois |

Monte-Carlo 14 mars 1911 création de l'opéra |

Opéra de Paris 22 novembre 1911* 1re |

Opéra de Paris 02 juillet 1913 17e |

Monnaie de Bruxelles 06 décembre 1911 1re |

| Déjanire | Mmes Cora LAPARCERIE | Mmes Cora LAPARCERIE | soprano dramatique | Mmes Félia LITVINNE | Mmes Félia LITVINNE | Mmes Marcelle DEMOUGEOT | Mmes Claire FRICHÉ |

| Iole | SEGOND-WEBER | SEGOND-WEBER | soprano | Yvonne DUBEL | Yvonne GALL | Yvonne GALL | Fanny HELDY |

| Phénice | Odette de FEHL | Odette de FEHL | contralto | Germaine BAILAC | Lyse CHARNY | Lyse CHARNY | DEGEORGIS |

| Hercule | MM. Georges DORIVAL | MM. Georges DORIVAL | ténor | MM. Lucien MURATORE | MM. Lucien MURATORE | MM. Lucien MURATORE | MM. DARMEL |

| Philoctète | Henri DAUVILLIER | VALMONT | baryton | Henri DANGÈS | Henri DANGÈS | Marcellin DUCLOS | Alexis GHASNE |

| Lichas | rôle muet | PASQUINI | |||||

|

Coryphées |

Mme Armande BOURGEOIS MM. Joseph-Valentin DUC |

|

|

|

|

|

|

| Chef d'orchestre | Camille SAINT-SAËNS | Edouard COLONNE | Léon JEHIN | André MESSAGER | Paul VIDAL |

Autres personnages de l'opéra : les Héraclides, compagnons d’Hercule ; les Oechaliennes, compagnes d’Iole ; les Etoliennes, de la suite de Déjanire.

La scène se passe aux 1er et 4e actes devant le Palais d’Occhalie ; aux 2e et 3e dans le Gynécée.

* Le divertissement était dansé par Mlles Blanche KERVAL, Jeanne DELSAUX, B. MANTE, S. MANTE et le Corps de Ballet.

|

La musique aux Arènes de Béziers « Parysatis » et « Déjanire » de Camille Saint-Saëns

le grand décor de Déjanire [photo Lapierre et Dedieu-Béziers]

Pendant toute la durée du mois d'août seront représentés dans les arènes de la Ville de Béziers : le beau drame persan de Mme Jane Dieulafoy, Parysatis et l'œuvre admirable du regretté Louis Gallet, Déjanire. Pour ces deux pièces, l'illustre compositeur, Camille Saint-Saëns a écrit spécialement d'importantes partitions d'un caractère tout à fait nouveau. On sait que M. Castelbon de Beauxhostes est, avec l'auteur de Samson et Dalila, le promoteur et l'organisateur de ces inoubliables fêtes en plein air qui attirent chaque année à Béziers une foule de plus en plus nombreuse. Nous avons pensé intéresser nos lecteurs en leur donnant de curieux renseignements sur cette tentative hardie de « Théâtre en plein air » et dans ce but nous nous sommes adressés à M. René Thorel, le jeune critique et compositeur qui, dernièrement, écrivait ici même un article fort documenté sur la genèse d'Henri VIII. Cet article est illustré d'amusantes photographies prises par M. Thorel, à Béziers même.

à g. les auteurs de Parysatis, Mme Dieulafoy et C. Saint-Saëns ; au centre, une répétition de Parysatis avec MM. Castelbon de Beauxhotes, Paul Viardot, chef d'orchestre, et Bucourt, maître de ballet ; à dr. les auteurs de Parysatis se rendant au théâtre [photos R. Thorel]

Nous devrions retourner aux Grecs, disait un jour la grande artiste italienne Mme Eléonora Duse à un rédacteur de la Contemporary Review, et jouer en plein air ; le drame meurt du parquet, des loges, des toilettes de soirée et des gens qui viennent au théâtre pour digérer leur dîner ! Rien n'est plus vrai, car les progrès constants du réalisme nous font haïr tout ce qui est déplacé et faux. Or, le théâtre en plein air n'est-il pas la vérité même ? Ici le décor est réel et vaste ; les acteurs évoluent dans un cadre approprié et la toile de fond est formée par le ciel d'azur du midi avec son soleil de feu. Dans nos salles de spectacle, au contraire, le décor est en bois et la lumière est artificielle ; on respire mal dans cette atmosphère où la place manque, où tout n'est que truc et illusion ! « La nature, c'est la vie, la vérité, écrivait dernièrement la charmante artiste de l'Opéra-Comique, Mme Suzanne Cesbron, le théâtre n'est que mensonge ! » Or, la baguette magique d'un riche habitant de Béziers, M. Castelbon de Beauxhostes, a pu réaliser ce beau rêve et depuis l'année 1898, il s'efforce de reconstituer le théâtre antique, en nous donnant en plein air, dans les arènes de sa ville, des représentations splendides. Je dois dire qu'il a trouvé en la personne de M. Camille Saint-Saëns un collaborateur de génie.

l'arrivée à la gare de Béziers de MM. Gabriel Fauré (à g.) et Hasselmans (à dr.) ; M. Castelbon est entre les deux

De loin, on ne peut se faire la moindre idée de ce que sont ces représentations en plein air ; il faut pouvoir y assister et l'impression que l'on garde de ces fêtes d'art est inoubliable. Supposons un décor colossal, celui de Déjanire, par exemple. comprenant quatre mille mètres de toile et représentant une ville antique avec ses palais, ses temples, ses lointains verdoyants, ses hauteurs neigeuses, le tout se découpant sur un ciel d'une pureté incomparable, et dans ce cadre vraiment unique, représentons-nous les acteurs évoluant comme dans la vie elle-même, lançant dans l'espace leurs cris de détresse ou leurs plaintes amoureuses que l'écho redit au loin. Ici, point de jeux de lumière électrique, le soleil se charge de l'éclairage. Lentement, il descend à l'horizon et peu à peu, les palais d'or prennent des teintes sanglantes, puis, au loin. les collines s'estompent très pâles et c'est dans l'air charmé toute une coloration exquise qui se joue sur les mosaïques et sur les péplums savamment drapés par la brise, jusqu'à l'arrivée du crépuscule et de la nuit...

***

premier acte de Parysatis (arrivée d'Artaxercès)

La ville d'Orange a eu, la première, la pensée d'utiliser son théâtre antique en y montant la tragédie de Sophocle, traduite par MM. Paul Meurice et A. Vacquerie et représentée depuis à la Comédie-Française : Antigone. M. C. Saint-Saëns avait écrit pour cette pièce, une très curieuse musique de scène, véritable reconstitution de la musique grecque. Il avait en outre composé, pour la circonstance, un hymne « Pallas Athéné » qui servait de prologue et que chanta d'une voix splendide Mlle Lucienne Bréval. Après ces représentations et à côté de ce décor naturel et féerique, de ces ruines pleines encore des échos de l’antiquité, nos théâtres modernes nous parurent dès lors, bien fades et surtout bien faux !... Le théâtre d'Orange fut ensuite un peu délaissé, pour les arènes de la ville de Béziers que l'on venait d'achever et où l'on jouait Déjanire de Louis Gallet et C. Saint-Saëns ; cependant, il y a deux ans environ, C. Saint-Saëns avait écrit pour le théâtre d'Orange la belle partition des Barbares. Au dernier moment, il survint des difficultés matérielles et c'est Paris qui hérita de la nouvelle œuvre de l'auteur de Samson et Dalila. Il est à espérer que nous verrons bientôt cette pièce magnifique dans son véritable cadre : on sait en effet que l’action du drame de MM. Victorien Sardou et Gheusi se passe dans les ruines mêmes du théâtre antique. En 1902, les villes d'Orange et de Béziers triomphèrent ensemble l'une avec les Phéniciennes d'Euripide, adaptée par M. Rivollet ; l'autre avec le drame de Mme Jane Dieulafoy Parysatis, pour lequel C. Saint-Saëns avait écrit spécialement une importante musique de scène, d'un caractère tout à fait nouveau.

***

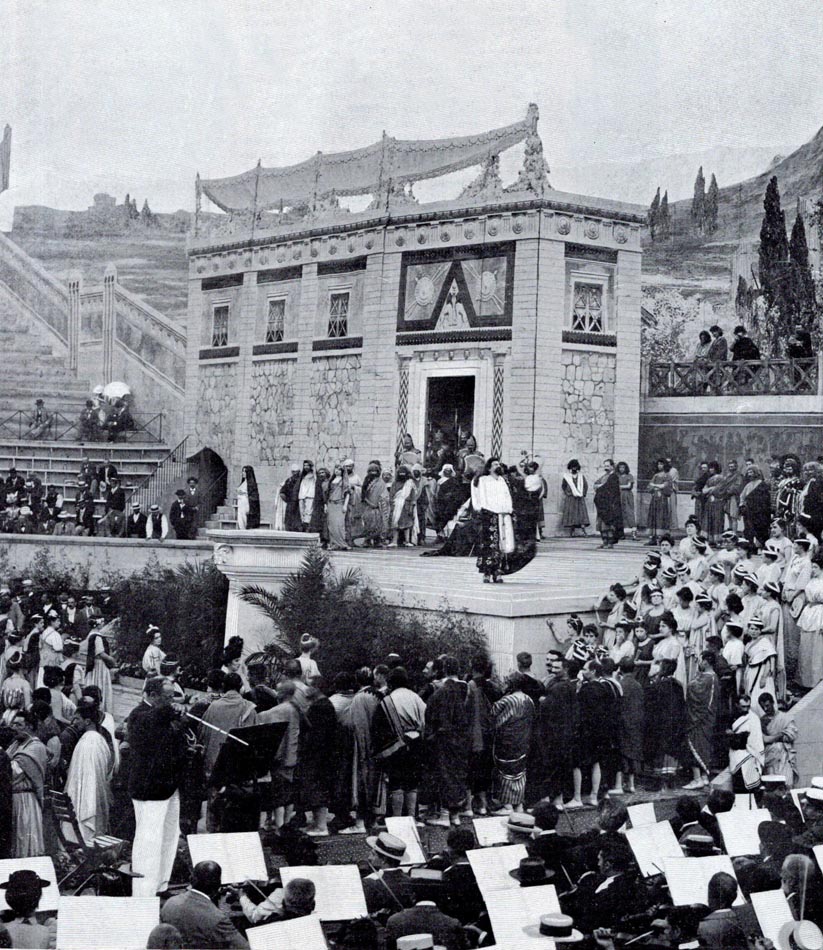

un acte de Déjanire [photo Flourens]

Pendant toute la durée des représentations, la ville de Béziers présente une animation extraordinaire. Depuis 1898, où fut donnée Déjanire avec un éclatant succès, la foule arrive plus nombreuse chaque année : il en vient d'un peu partout. Les jours où il n'y a pas de représentation aux arènes, il y a concert, le soir, en plein air, sur la place publique, concert donné par les artistes de l'Opéra et de l'Opéra-Comique auxquels se joignent ceux des Français et de l’Odéon. Cette année, le théâtre de la ville donne en outre une représentation privée en l'honneur de Saint-Saëns, où l'on jouera une comédie inédite du maître, en cinq actes : le Roi Apépi, que jouera la troupe de l'Odéon.

***

premier acte de Parysatis (arrivée de la litière d'Aspasie) [photo R. Thorel]

Un célèbre critique a écrit dans son feuilleton : « Vous verrez que Béziers sera un jour le Bayreuth français ! » C'est là le rêve le plus cher de l'infatigable et aimable M. Castelbon de Beauxhostes, le Mécène de Béziers, comme on l'appelle là-bas. Mais que seraient ces fêtes magnifiques sans l'auteur d'Henri VIII ? Constamment, le maître pense à rendre de plus en plus belle cette série de représentations : des Iles Canaries où il a écrit Déjanire ; du Caire ou d'Alexandrie, Saint-Saëns se tient au courant des préparatifs de son ami Castelbon qui sans cesse cherche à recruter des artistes hors ligne pour les fêtes de Béziers.

***

de g. à dr. : Mme Segond-Weber [photo Bois-Guillot] ; Mme Cora Laparcerie-Richepin [photo Flourens] ; Mlle L. Brille [photo Bois-Guillot] ; Mlle Odette de Fehl [photo Bois-Guillot]

Je crois particulièrement intéressant de raconter comment prit naissance l'idée d'organiser des représentations en plein air dans les arènes de la ville de Béziers. Laissons ici la parole à M. Castelbon de Beauxhostes qui a bien voulu me renseigner lui-même à ce sujet, par la lettre très intéressante qui suit : « Mon cher ami, Voici pour les lecteurs de Musica les quelques renseignements demandés. En 1895, je me rendais avec la Lyre Biteroise (*) à Barcelone, invité par le Maréchal Blanco avec qui j'étais très lié, et je donnais un concert de bienfaisance dans les anciennes arènes. La musique de la garde et plusieurs musiques militaires s'étaient jointes à nous. Malgré les 600 exécutants que nous étions, ce fut presque un insuccès : pas d'acoustique ! Et au surplus un public qui faisait plus de bruit que toutes les musiques réunies. L'année suivante, en 1896, les arènes de Béziers sortaient de terre et je faisais la connaissance de Mme Garcia, qui habite Valence et qui ayant entendu la Lyre Biteroise à Béziers me fit inviter par le maire de la ville à venir donner quelques concerts dans les arènes de Valence, les plus grandes et les plus merveilleuses d'Espagne. Un paquebot vint nous prendre à Cette et en route pour Valencia ! Nous jouâmes alors devant 18.000 spectateurs ! Ici tout change : l'acoustique est extraordinaire. Succès fou, fabuleux ! Entre deux morceaux, un guitariste s'avance vers moi et me demande l'autorisation de chanter en s'accompagnant : je lui ris au nez, persuadé que l'on n'entendrait rien du tout. A ma grande surprise, ce fut tout l'opposé, et l'on ne perdit pas une note ! A partir de ce moment, l'idée des représentations aux Arènes de Béziers germa dans mon cerveau... ! Croyez à mes meilleurs sentiments. Castelbon de Beauxhostes. »

(*) La Lyre Biteroise en un orchestre que M. Castelbon a organisé. On sait que les habitants de Béziers s'appellent des Biterois.

En 1897, Camille Saint-Saëns revenant d'Espagne, s'arrêta à Béziers chez son ami Castelbon. Celui-ci voulut alors lui parler de son vaste projet et l'emmener aux Arènes. Ce ne fut pas chose facile. « C'est impossible. répondait l'auteur de Samson et Dalila, je dois prendre dans une heure l'express pour Paris ! » — « Mais je ne vous demande qu'un quart d'heure ! » riposta M. Castelbon. Saint-Saëns se laissa convaincre, quoique très sceptique. Il faisait la nuit noire — il était dix heures du soir — et le temps était atroce ; la pluie tombait à torrent ! En cachette, M. Castelbon avait immédiatement fait venir aux Arènes, la Lyre Biteroise, un violoniste et un chanteur. Bientôt la voiture qui amenait Saint-Saëns s'arrêtait devant la grille des Arènes et l'on vit alors le plus comique des spectacles. Les musiciens attendaient sous des parapluies ! Sans perdre de temps, M. Castelbon voulut faire jouer la « Marche Héroïque » du maître, mais celui-ci préféra une polka. D'une oreille distraite, il écoutait cette musique rythmée, persuadé que le projet de son ami était irréalisable, mais peu à peu l'on put lire sur sa figure le vif intérêt qu'il prenait à cette audition. La polka terminée ce fut le tour du violoniste qui joua son morceau sous un parapluie, puis celui du chanteur. L'acoustique était merveilleuse et l'on ne perdait pas une seule note ; cette fois, la figure de Saint-Saëns s'illumina toute joyeuse : la partie était gagnée et brusquement le maître se précipitant vers son ami : « Vous aviez raison, mon cher Castelbon, lui dit-il tout ému, c'est vraiment admirable ; il y a quelque chose de superbe à faire dans ces Arènes, j'y réfléchirai ! » Une demi-heure après, l'auteur d'Etienne Marcel prenait l'express pour Paris, accompagné de M. Castelbon qui avait tenu à le suivre pour mûrir ce projet. En quelques jours après cette visite décisive aux Arènes, C. Saint-Saëns et M. Castelbon de Beauxhostes dînaient ensemble à Paris chez Louis Gallet, mort depuis hélas ! C'est là que commença réellement cette première collaboration, d'un grand organisateur. d'un librettiste de talent et d'un musicien de génie. Louis Gallet avait dans ses cartons le livret d'un opéra : Déjanire. En quatre jours, il avait remanié complètement son œuvre et la montrait à Saint-Saëns qui en fut enthousiasmé. A son tour, le décorateur Jambon prenait le train pour Béziers et faisait sur place la maquette du décor de Déjanire. Le Théâtre des Arènes de Béziers était fondé ! Au début de l'hiver 1897-1898, C. Saint-Saëns s'embarqua pour les Iles Canaries et en trois mois, à l’Ile Ténérife, il composa la partition de Déjanire. Dès son retour en France, on commença les répétitions avec les artistes de l'Odéon. Grâce à la complaisance de chacun, on put être prêt vers le milieu d'août, et le 28, on jouait Déjanire devant une foule immense et délirante. La veille encore de la représentation, on passa la nuit à écrire les parties d'orchestre. Saint-Saëns lui-même recopia jusqu'à quatre heures du matin, les parties de harpe !

***

un décor de Parysatis

Avec l'œuvre de Louis Gallet, nous sommes en plein dans la mythologie. Elle met en scène Hercule et Déjanire. Voici la distribution de Déjanire à la création : Hercule, M. Dorival ; Philoctète, M. Dauvillier ; Iole, Mme Segond-Weber ; Déjanire, Cora Laparcerie ; Phénice, O. de Fehl. Les solistes étaient M. Duc et Mme Armande Bourgeois, tous deux de l'Opéra. C. Saint-Saëns dirigeait l'orchestre. Je n'ai pas à faire ici l’éloge de la splendide partition de C. Saint-Saëns, qui compte parmi les meilleures œuvres du maître. Devant le succès inattendu de cette première représentation, M. Castelbon, d'accord avec la municipalité, résolut d'organiser chaque année une représentation du même genre. L'année suivante on reprit Déjanire avec un succès toujours croissant. Au mois d'août 1900, le maître Gabriel Fauré, le glorieux élève de Saint‑Saëns, écrivit la musique d'une pièce de MM. Jean Lorrain et Hérold. composée spécialement pour les Arènes : Prométhée, une œuvre remarquable. En 1901, on reprit la pièce, en complétant la représentation par un ballet de MM. Sicard et Max d'Olonne : Bacchus mystifié. Enfin, l'année 1902 nous a valu une œuvre très curieuse et vraiment admirable : Parysatis.

***

M. Dorival, rôle d'Hercule dans Déjanire [photo Massip-Toulouse]

Le sujet de la pièce est emprunté à un beau roman que Mme J. Dieulafoy écrivit au retour de son voyage d'exploration à Suse. On n'a pas oublié, en effet, les fouilles d'un exceptionnel intérêt que M. et Mme Dieulafoy pratiquèrent il y a quelques années dans les sables de la Susiane et qui valurent au Musée du Louvre des œuvres d'art incomparables et à l'auteur de Parysatis la croix de la Légion d'honneur. Mme J. Dieulafoy n'est pas seulement un explorateur hardi, elle est aussi un écrivain de premier ordre, une conférencière de talent et une grande artiste. Ses conférences faites dernièrement à l'Odéon ont obtenu, comme chacun sait, un très franc succès. Pour ma part, je trouve son roman de Parysatis tout à fait remarquable. On sait que Mme Dieulafoy porte le costume masculin, ayant pris cette habitude en Perse, à cause des dangers incessants qu'elle courait dans ces régions inexplorées. Avec Parysatis, nous ne sommes plus dans la légende comme avec Déjanire. Parysatis, reine de Perse a existé réellement. « Xénophon, Plutarque, Elien, nous dit Mme Dieulafoy dans la préface de son livre, dévoilent d'une main discrète une femme qui parait avoir joué un rôle immense pendant la période où la Perse, en relation avec la Grèce, rayonne d'un dernier éclat. » C’est cette reine que l'on a ressuscitée devant nous en une silhouette saisissante de vérité et de vie. A lire ce roman, on pénètre l'âme énigmatique et farouche de Parysatis, et comprenant le mobile de ses actes féroces, nous sommes presque tentés d'admirer quand même cette femme sans scrupules mais non pas sans grandeur ! C'est de cette très belle œuvre qui évoque à nos yeux éblouis une époque somptueuse entre toutes que Mme Dieulafoy a tiré le drame représenté en 1902 à Béziers et repris cet été avec un nouvel éclat. Et maintenant, comment naquit cette collaboration de l'auteur du roman avec M. Camille Saint-Saëns ? « Fidèlement j'allais chaque été, m'écrit à ce sujet Mme Dieulafoy elle-même, aux fêtes de Béziers, quand, après la dernière représentation de Prométhée, en 1901, Saint-Saëns me dit à brûle-pourpoint : « Vous avez bien compris les qualités et les défauts des Arènes, voulez-vous écrire un drame, je vous promets d'en composer la musique ? » — Cette proposition inattendue tout en me ravissant, me laissa un peu timide, interdite ! Je n'en acceptai pas moins une collaboration dont je sentais tout l'honneur. Je proposai au maître un drame emprunté à mon roman de Parysatis qui avait été couronné par l'Académie Française. Le sujet lui plut. Je me mis donc à l'œuvre. L'année suivante, je lisais mon manuscrit à Saint-Saëns. Il l'accepta, s'en montra satisfait, et peu de temps après, je partais pour Le Caire. » On était alors au lendemain des Barbares à l'Opéra l'hiver allait venir. Après une œuvre aussi importante, on pouvait espérer voir l'auteur d'Henri VIII prendre un peu de repos : il n'en était malheureusement rien, car on sait le maître infatigable au travail. C'est lui qui déclarait un jour que, pour lui, « c'était une fonction que d'écrire de la musique, tel le pommier produit des pommes ! » Saint-Saëns emportant le livret de Parysatis voulut donc aller écrire sa partition dans un de ces endroits merveilleux des Iles Canaries qu'il affectionne particulièrement, mais changeant brusquement d'avis, il partit pour l'Egypte « en faisant l'école buissonnière » comme il me l'écrivit un jour. C'est à Alexandrie que fut commencée la partition de Parysatis au mois de janvier 1902 et voici l'amusante lettre que je reçus de lui deux mois après :

« Le Caire, 25 mars 1902. Très cher ami, Parysatis est finie ! J'ai fait même autre chose depuis. Quoi ? Vous le saurez plus tard ! Maintenant je vais me livrer au travail peu récréatif d'arranger Parysatis pour le forte-piano, ce qui est assommant ! Mais comme cette partition est presque inarrangeable, j'aime encore mieux que ma musique soit abîmée par moi que par un autre. Dans quinze jours, hélas ! il va falloir faire ses paquets et songer à retourner dans l'odieuse Europe ; je m'arrêterai un peu dans le midi et avant la fin d'avril je serai à Paris, où la pluie, les tracas, tous les plaisirs enfin, sont là qui me guettent... ! A mon retour nous chanterons ensemble le psaume In exitu Camillus de Ægypto (car autrefois, on écrivait l’Ægypte ; c'était bien plus joli ! Mille bons souvenirs. C. Saint-Saëns »

l'arrivée de Déjanire [photo Bois-Guillot]

Il n'a fallu que trois mois au maître pour écrire sa partition où la qualité emporte sur la quantité. Comme l'a dit un critique au lendemain de la première de Parysatis : « Chaque page est ciselée comme un objet d'art : autant de morceaux, autant de pierres précieuses ! » De fait, il se dégage de cette musique puissante et faite pour être entendue en plein air, toute une vision de la Perse antique, tant la couleur locale est grande chez Saint-Saëns ! Croyez bien qu'il ne s'agit pas ici d'un pastiche, mais bien d'une étude très serrée de la musique persane que le maître a recherchée avec minutie. Lui aussi a fait des fouilles intéressantes ; aussi le livret et la partition sont-ils inséparables l'un de l'autre. On sait combien Saint-Saëns a en lui le sentiment développé du « cadre » ; il a horreur des sentiers battus et il exécrera l’à peu près, car chez lui tout est la perfection même, tout est pensé, et pesé, rien n'est laissé au hasard. La phrase principale de Samson et Dalila, par exemple, a été recueillie au cours d’un voyage en Algérie. Le ballet d’Henri VIII est établi sur des thèmes populaires écossais et irlandais. La musique d’Antigone est une curieuse et délicate reconstitution de la musique grecque. Pour Parysatis, on dirait que la musique a été exhumée en même temps que le palais de Suse tant l’unité est complète ! Du reste, au Caire, se donnent rendez-vous les peuplades les plus variées ; il en vient de partout, surtout d’Abyssinie et de la Basse-Egypte et c’est là que l’on peut le mieux étudier la musique arabe qui dérive de la musique persane. Une des perles de la partition est assurément cette figure du ballet où une voix de rêve égrène dans l’air charmé ses notes de cristal, tandis que des ballerines exécutent des poses plastiques qui simulent l’adoration. Et quel joli titre Saint-Saëns a donné à cette figure : le Rossignol amoureux de la Rose. Sait-on où le maître a trouvé l’inspiration de ce pur bijou musical ?... Dans un café grec d’Alexandrie ! La troisième figure du ballet est dansée aux battements des crotales que Saint-Saëns rapporta d’Egypte. En avril, le maître quitta Le Caire et revint en France et dès les premiers jours de mai les répétitions commencèrent : d’abord à l’Odéon, puis à l’Athénée Saint-Germain. Enfin, le 10 août 1902, eut lieu la première représentation aux Arènes de Béziers, devant des milliers de spectateurs enthousiastes. Ce fut un succès complet. Comme le disait M. Adolphe Aderer, « on n’était plus dans le midi, mais dans le midi et demi ! » Je m’en voudrais de ne pas citer le joli mot de Saint-Saëns à l’une des répétitions de Parysatis à Béziers. C’était l’heure exquise où la nuit allait bientôt venir ; le magnifique décor de Parysatis se dressait imposant dans le ciel d’opale, avec ses touffes de palmiers et de rosiers grimpants, quand tout à coup Saint-Saëns s’approcha de moi et de l’air le plus sérieux du monde, me montra du bout de sa canne le premier quartier de la lune qui commençait à apparaître dans le ciel : « C’est étonnant, me dit-il, comme Jambon est fort ! Son décor est-il assez parfait ! Comme il a bien imité la lune tout de même ! » De fait, la nature, elle aussi, voulait faire une répétition, car l’ décor s’était complété d’étoiles qui donnaient aux arènes un éclairage merveilleux et inespéré. La mise en scène de Parysatis est très importante et Mme Dieulafoy a exigé l’exactitude scrupuleuse des costumes reconstitués d’après les documents trouvés à Suse et dessinés par M. Marcel Dieulafoy, son mari. A lui revient donc une large part du succès de la pièce car son intervention a été de la plus grande utilité. L’interprétation de Parysatis a été en 1902 de tout premier ordre, ce qu’elle sera encore en 1903. Citer un nom, c’est les citer tous, car chacun a contribué à cette journée d’apothéose. Mme Cora Laparcerie-Richepin, en tête, a droit à tous les éloges. Quant à Mlle Brille (élève de M. Mounet-Sully), qui, au pied levé, remplaçait Mme Second-Weber dans le rôle de la reine Parysatis, disons tout de suite qu’elle a été superbe. M. Dorival a donné au personnage d’Artaxerxès, une superbe silhouette. Le « Rossignol amoureux de la Rose » était la délicieuse Mlle Lucette Korsoff. Mlle O. de Fehl, en Darius, nous est apparue pleine de grâce et de jeunesse. Mais il faudrait féliciter tous les brillants interprètes de Parysatis, Mlle Fontenay, Mlle Fabert, MM. Rousselière, Boyer, Duparc, Decœur sans oublier M. Nussy-Verdié et M. d’Herbilly, metteur en scène, et le grand décorateur Jambon, les chœurs, les danseuses, l’excellente fanfare du 13e chasseurs et surtout les orchestres dirigés par M. Paul Viardot. Cette année, Mme Second-Weber interprètera le rôle de Parysatis et Mlle Brille jouera le rôle d’Aspasie. Mme A. Bourgeois et M. Duc chanteront dans Déjanire, Mlle Marcilly, de l’Odéon, récitera le prologue. En ma qualité d’ami de Camille Saint-Saëns, j’ai éprouvé une véritable joie à écrire cet article. Je conserverai comme un souvenir inoubliable l’impression si forte que j’ai éprouvée à ces représentations des Arènes, impression qui nous transporte bien loin de la terre dans un monde inconnu, idéal. L’art semble nous purifier ; sa grande voix nous émeut et vraiment, devant cette vision prodigieuse de Beauté, on se sent consolé, on se sent meilleur !...

(René Thorel, Musica, août 1903)

Camille Saint-Saëns faisant répéter le ballet de Parysatis [photo R. Thorel]

|

|

C'était pour l'inauguration des spectacles en plein air organisés, sur l'initiative et par les soins de M. Castelbon de Beauxhôtes, aux superbes Arènes de Béziers, où l'on voulait renouveler l'impression grandiose des spectacles de la Grèce antique. Louis Gallet avait écrit à cet effet un grand drame, mêlé de chœurs et de danses, pour lequel il s'était inspiré des Trachyniennes de Sophocle. La jalousie d'Hercule, la douleur de Déjanire, la mort terrible du demi-dieu ne pouvant se débarrasser de la fatale tunique qui le dévore, tel était ce drame, auquel, malheureusement, Gallet n'avait pas su donner sa magnifique puissance. Le succès fut grand néanmoins, grâce à la richesse et la majesté du spectacle, au milieu, si nouveau pour les spectateurs, dans lequel il se déroulait, grâce à la splendeur des décors et de la mise en scène, à la musique, aux chœurs, à la danse, enfin, aussi, à l'effet que produisaient sur eux-mêmes les quinze mille spectateurs qui se pressaient dans les Arènes. Ce succès fut moins complet lorsque l'ouvrage parut sur la scène de l'Odéon, dans les conditions où, naturellement, on avait été obligé de le réduire. Le drame, il faut le dire, parut un peu sec, un peu pâle, et d'un intérêt médiocre. Quant à la musique, qui comprend des chœurs et des morceaux symphoniques, si elle ne saurait rien ajouter à la gloire qui s'attache au nom de M. Saint-Saëns, elle n'est pas indigne de l'artiste illustre à qui l'on doit Samson et Dalila, la symphonie en ut mineur, la Lyre et la harpe et tant d'œuvres superbes dans tous les genres. (Félix Clément, Dictionnaire des opéras, supplément d’Arthur Pougin, 1904)

|

|

Jadis, sous forme de tragédie parlée, avec un accompagnement de musique de scène, cette pièce fut destinée à un théâtre de plein air, aux « Arènes de Béziers » ; et en effet, Déjanire y a été représentée en 1898. Avec un léger changement, cette œuvre a été montée ensuite à Paris, au théâtre de l'Odéon. La partition primitive contenait une partie chorale de grande étendue, qui a beaucoup servi dans la nouvelle transformation ; il y avait encore un épisode chorégraphique, et la musique proprement dite « de scène » soulignait de temps à autre les accents du drame. Dans la dernière version, c'est-à-dire sous forme de tragédie lyrique, le compositeur a remanié le texte, en l'abrégeant, en écourtant l'action, de façon à pouvoir laisser plus de place à la musique. Ces modifications, peu heureuses, ont eu pour effet de réduire au minimum le drame. Le sujet de Déjanire est connu : c'est l'histoire de l'épouse d'Hercule, qui, outragée dans sa dignité, cause la mort du héros en lui faisant revêtir la tunique empoisonnée du centaure Nessos. Mais la version de Louis Gallet et C. Saint-Saëns ne s'inspire que faiblement du mythe d'Hercule ; elle tient ici à la fois de l'intrigue de Sophocle (les Trachiniennes) et de celle de Sénèque (Hercule sur l’Œta), et les adaptateurs ont ajouté de leur propre fonds une petite variante : la venue d'un nouveau personnage. Nous assistons au repos d'Hercule, victorieux du roi d’Œchalie, qu'il tua de sa main. Hercule a pris, avec le butin de guerre, Iole, la fille du roi Eurythos. Par sa beauté, la captive royale a conquis le cœur du redoutable guerrier, qui veut faire d'elle son épouse. Hercule charge son ami Philoctète d'instruire Iole de ses desseins. Triste besogne pour ce messager d'amour, car lui-même est épris d'Iole et est aimé de la vierge royale, qui, en outre, repoussera le meurtrier de son père. Déjanire a appris que son époux la délaisse pour une captive ; elle tente de reconquérir Hercule par tous les moyens ; mais ni les prières, ni la fureur de sa jalousie ne détourneront l'amoureux de son but. Hercule attend la décision d'Iole ; le refus de l'esclave le désespère, l’irrite, puis il finit par surprendre la douloureuse vérité : Iole aime son propre confident ! Alors, pour se venger de cette double trahison, Hercule jette Philoctète dans une prison et menace même de mettre à mort son rival, à moins qu'Iole ne consente à devenir sa femme. Ce stratagème, qui forme le nœud de l'action, n'existe pas dans les tragédies des deux grands dramaturges anciens. Pour sauver celui qu'elle aime, la jeune esclave n'hésite pas à accepter l'odieux marché, au risque même d'être accusée de trahison par Philoctète. Déjanire n'avait point voulu, jusqu'alors, se servir de la tunique que le centaure Nessos lui avait donnée avant d'expirer et qui, teinte du sang de l'hydre de Lerne, avait la puissance de ramener au foyer conjugal l'époux devenu infidèle. Elle charge l’innocente Iole de faire revêtir à son redoutable maître ce talisman, le jour même où doit être célébré son mariage avec Hercule. Mais, dès que celui-ci endosse le vêtement fatal, il est dévoré par un feu horrible, qui déchiquette sa chair. Sa souffrance atroce ne finit plus ; il implore alors de Zeus le feu suprême, la foudre, pour mettre un terme à son supplice affreux. Et, pendant que le bûcher le ronge et le consume, dans l'Olympe se lève l'apothéose du héros, qui prend place à côté de son père Jupiter, tandis que Déjanire meurt en se lamentant sur la vengeance posthume du centaure. Si le livret est d'un médiocre intérêt et d'une construction assez factice, la musique le relève en maint endroit, non point par la profondeur de l'émotion, mais par l'exactitude de l'accent et la dextérité musicale, et grâce à l'ordonnance d'un style sobrement conçu, qualités qui font de la nouvelle partition de C. Saint-Saëns une œuvre significative. C'est en vertu d'une décision très ferme que le compositeur n'a adopté que la forme des maîtres anciens en donnant aux scènes et aux mouvements une coupe classique, claire et solide. La déclamation est employée d'une manière archaïque, froidement équilibrée, qui donne aux personnages un caractère presque trop austère. On aimerait à rencontrer un peu plus de cette émotion intérieure, de ces visions héroïques dont Sophocle ou Sénèque animent leurs créations : les auteurs du livret n'ont produit que des êtres sans âme et sans vie. Le compositeur a utilisé les thèmes de son ancien poème symphonique : la Jeunesse d'Hercule, qui sont développés au début de la partition de Déjanire. Il en a tiré d'ailleurs un habile parti. Sans nous arrêter à détailler les « morceaux détachés » de cet opéra (et ils sont nombreux), désignons les chants du chœur, qui, tout au long de l'œuvre, conserve son caractère antique de personnages ayant la mission d'instruire les spectateurs de l'action ; ceux de la fin du second acte sont une des pages les mieux réussies à ce point de vue. Dans cet acte, il faut signaler également le passage que chante Iole au début, et qui est empreint d'une fraîcheur toute virginale. Les accents séducteurs de Déjanire sont d'un fâcheux contour mélodique, un allegretto à 12/8, qui donne plutôt la sensation d'une sorte de valse banale. Bien des pages ne sont que des concessions au goût du public ; l'air du ténor : « Viens, ô toi, dont le clair visage », est une pure romance, mais sans caractère. La partie orchestrale, le prélude et le cortège du quatrième acte, dans lequel le compositeur emploie des modes anciens, sont d'une jolie venue ; il les a traités sans tomber dans l'exagération et le maniérisme habituels à un tel procédé. (Stan Golestan, Larousse mensuel illustré, juin 1912)

|

|

les deux « Déjanire »

On connaît l'histoire de la première

Déjanire. Cela se passait en 1897 ; M. Castelbon de Beauxhostes avait

observé la remarquable sonorité des Arènes en construction ; il voulait en

faire profiter l'art. J'étais alors en tournée dans le midi, donnant des

concerts d'orgue, et M. Castelbon m'avait attiré à Béziers, me promettant

par son influence l'usage de l'orgue de la cathédrale ; je visitai les

Arènes, on y fit des essais de musique et de déclamation ; d'autre part, mon

ami et collaborateur Gallet caressait ce projet de Déjanire :

tragédie ? opéra ? il ne savait encore ; et je le décidai à en faire une

tragédie, mêlée de chœurs à la manière antique. Mmes Cora Laparcerie,

Segond-Weber et Odette de Fehl, MM. Dorival et Dauvillier en furent les

vaillants interprètes ; M. Duc et Mlle Armande Bourgeois donnèrent aux

Coryphées des chœurs un merveilleux éclat ; et le résultat fut si brillant

que le souvenir, chez les Bitterois, ne s'en est jamais effacé. ***

(Camille Saint-Saëns, Au courant de la vie, 1914) |

|

Prélude de l'Acte II de Déjanire Musique de la Garde Républicaine Pathé 80 tours n° 6346, mat. 5994, enr. le 14 novembre 1919

|

Ballet et Divertissement de Déjanire Musique de la Garde Républicaine Pathé 80 tours n° 6346, mat. 5995, enr. le 14 novembre 1919

|

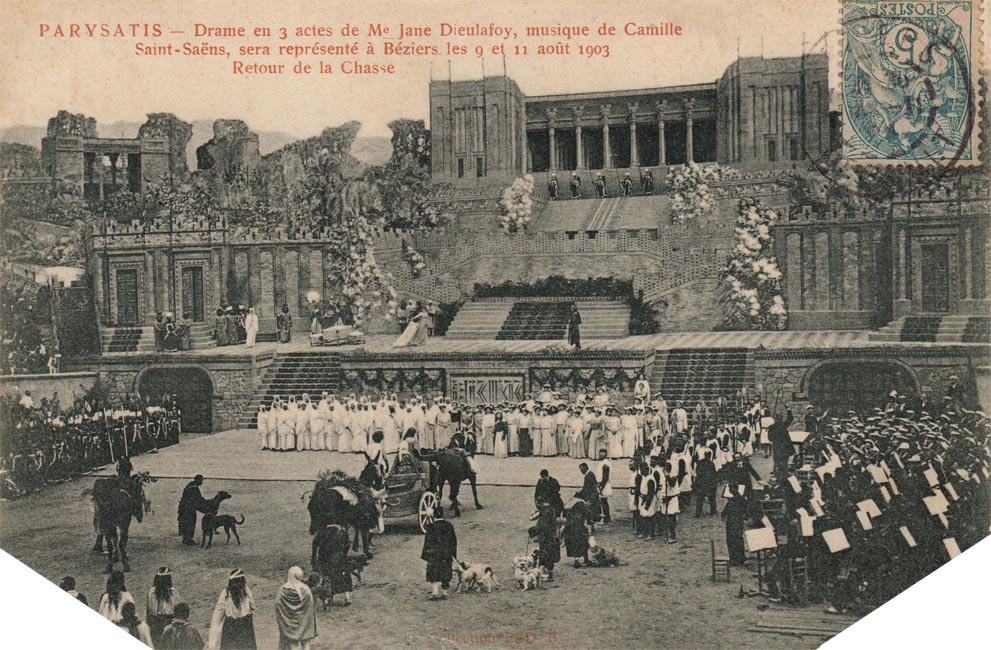

PARYSATIS

Drame en trois actes et un prologue, de Jane Dieulafoy, avec musique de scène, chœurs et ballet de Camille Saint-Saëns, représenté aux Arènes de Béziers, devant 12.000 spectateurs, les 17 et 19 août 1902.

|

Mme Dieulafoy, on le sait, a été la collaboratrice active de son mari dans ses belles explorations archéologiques en Perse. Son long séjour en ce pays lui donna l'idée d'un roman historique qu'elle publia sous le titre de Parysatis, et c'est de ce roman qu'elle tira les éléments d'un drame écrit par elle expressément pour le vaste cadre des Arènes de Béziers et dans des conditions scéniques toutes particulières. La musique, sous forme de marches, de chœurs et de danses, tenait une place importante dans ce drame, et M. Saint-Saëns consentit volontiers à l'écrire. C'est dire quelle en est la valeur, aussi lien au point de vue poétique qu'au point de vue musical, et dans les conditions grandioses où elle devait être conçue. Pour une telle œuvre il fallait un maître, un maître rompu aux formes les plus nobles et les plus pures de l'art classique, et nul plus que l'auteur de Samson et Dalila n'était qualifié sous ce rapport. Il faut signaler surtout, parmi les meilleures pages de la partition, la musique du prologue, la scène finale du premier acte, la chanson avec chœur du second, un chœur délicieux : Prince charmant, avec ses exquises sonorités de harpes, un autre chœur : Louez Anita la pure, d'une délicatesse incomparable, un beau chant de chasseurs accompagné de trompes, et enfin les airs de ballet, qui sont d'une grâce pleine d'élégance. C'est au milieu du ballet que se trouve une véritable perle, le Chant du rossignol, inspiration toute empreinte de poésie, avec ses brèves interventions du chœur. (Félix Clément, Dictionnaire des opéras, supplément d’Arthur Pougin, 1904)

|

création de Parysatis aux Arènes de Béziers en août 1902

Lucette Korsoff (le Rossignol) dans Parysatis [photo Merlin-Toulouse]

|

le Rossignol et la Rose extrait de Parysatis Eva Leoni, soprano, et Orchestre Columbia 12.501, mat. W 98267, enr. en 1926

|

le Rossignol et la Rose extrait de Parysatis Lily Pons, soprano, et Grand Orchestre dir. Gustave Cloëz Odéon 188.645, mat. KI 2276-2, enr. le 21 mars 1929

|

le Rossignol et la Rose extrait de Parysatis Mado Robin, Mario Podesta et Joachim Grandt au piano émission de radio diffusée sur la Chaîne parisienne le 06 novembre 1946

|