l'Ancêtre

Drame lyrique en trois actes, livret de Lucien AUGÉ DE LASSUS, musique de Camille SAINT-SAËNS (composée en 1905).

Création l'Opéra de Monte-Carlo le 24 février 1906, mise en scène de Raoul Gunsbourg.

Première à l'Opéra-Comique (3e salle Favart) le 23 janvier 1911.

Mise en scène d’Albert Carré, décors de Lucien Jusseaume, costumes de Marcel Multzer.

13 représentations à l’Opéra-Comique au 31 décembre 1950.

|

personnages |

emplois |

Monte-Carlo 24 février 1906 création |

Opéra-Comique 23 janvier 1911 1re |

Opéra-Comique 25 janvier 1912

|

| Nunciata [l'Ancêtre], de la famille des Fabiani | soprano | Mmes Félia LITVINNE | Mmes Suzanne BROHLY | Mmes Suzanne BROHLY |

| Margarita, soeur de lait de Vanina | soprano | Geraldine FARRAR | Marianne NICOT-VAUCHELET | Marianne NICOT-VAUCHELET |

| Vanina, petite-fille de Nunciata | contralto | Marie CHARBONNEL | Marie CHARBONNEL | Marie CHARBONNEL |

| une Jeune fille | soprano | Germaine CARRIÈRE | Germaine CARRIÈRE | |

| Raphaël, ermite | baryton | MM. Maurice RENAUD | MM. Henri ALBERS | MM. Henri ALBERS |

| Tebaldo, de la famille des Pietra Nera | ténor | Charles ROUSSELIÈRE | Léon BEYLE | Arthur MARIO |

| Bursica, porcher, serviteur des Fabiani | basse | Henri LEQUIEN | Paul PAYAN | Paul PAYAN |

| Leandri | baryton | Pierre ANDAL | Pierre ANDAL | |

| Parents, serviteurs des deux familles Pietra Nera et Fabiani | ||||

| Chef d'orchestre | Léon JEHIN | François RÜHLMANN | François RÜHLMANN |

L'action se passe en Corse, sous le premier Empire.

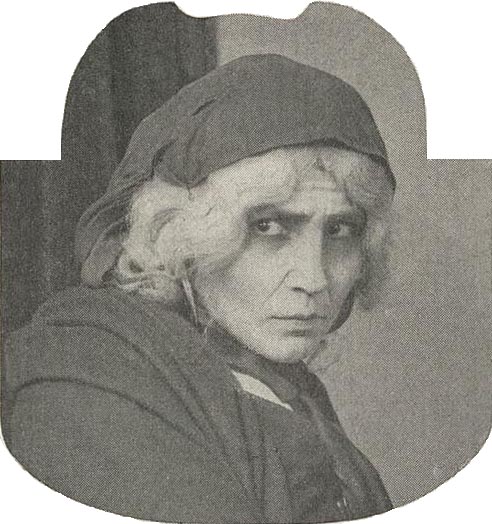

Suzanne Brohly (Nunciata) lors de la première à l'Opéra-Comique en 1911

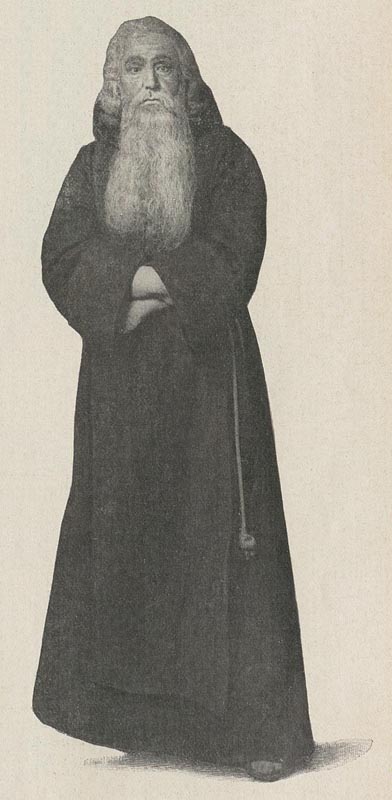

Henri Albers (Raphaël) lors de la première à l'Opéra-Comique en 1911

|

La Corse, ses majestueux sommets, ses sévères pinèdes ses mœurs rudes ont récemment séduit quelques musiciens. N'y eut-il, parmi ses coutumes originales, que celle du vocero, celle-ci suffirait largement à expliquer cet attrait. Rien n'est plus musical et dramatique à la fois que cette sorte de lamentation coupée d'éclairs de révolte, déclamée devant le corps de la dernière victime d'une implacable vendetta ; on ne peut imaginer au théâtre de scène plus poignante, plus émouvante et plus grandiose à la fois. Mais ce qu'on constate avec étonnement et regret, c'est que les auteurs dramatiques qui ont situé leurs pièces en Corse aient su si peu comprendre et si peu rendre ce qui fait la personnalité, l'originalité du pays. Nous l'avons pu constater tout récemment sur cette même scène de l'Opéra-Comique à propos d'un ouvrage qui fut une erreur de trois hommes de talent, nous ne pouvons que le constater encore aujourd'hui à propos du poème que M. Augé de Lassus a fourni au maître musicien, M. Camille Saint-Saëns. Est-ce l'influence désastreuse du vérisme ambiant qui a poussé l'auteur de Phryné à rimer cet embryon de drame ? est-ce le désir de se renouveler qui a décidé M. Saint-Saëns à délaisser les sujets historiques, bibliques ou antiques auxquels il s'était complu jusqu'ici ? C'est ce que j'ignore, mais ce que je suis obligé de déclarer, parce que c'est l'évidence même, c'est que le livret de M. Augé de Lassus est un mauvais livret. Ce n'est d'ailleurs qu'une ébauche semblable en cela à certaines statues de bois mal équarri, premiers et maladroits essais de la statuaire primitive. L'auteur pourrait alléguer pour sa défense qu'il suffit de donner au compositeur un canevas sommaire auquel la musique insuffle la vie ; la théorie peut se soutenir bien qu'elle me paraisse difficilement défendable mais pareille discussion ne peut trouver place ici ; il me semble, au contraire, qu'il ne peut y avoir de bon livret que celui qui vit par lui-même, que celui qui pourrait, à la rigueur, être représenté sans commentaire musical. Comme jadis les Montaigu et les Capulet, les Fabiani et les Pietranera sont en guerre ; comme à Vérone le frère Laurent, ici le père Raphaël, un ermite retiré dans la montagne où il se livre aux douces joies de l'apiculture, cherche à les réconcilier ; mais, instruit par l'exemple de son prédécesseur, il n'attend pas qu'un drame d'amour les rapproche pour leur faire prononcer un serment d'union ; s'il cherche à apaiser les haines, à éteindre les vieilles rancunes, c'est pour faciliter l'union de Tebaldo, son filleul, un Pietranera avec Margarita, jeune et charmante orpheline élevée par les Fabiani. Tebaldo a quitté son pays natal pour suivre les destinées aventureuses de l'empereur, pendant un congé il retrouve au village celle qu'il aime et qu'il veut épouser malgré les obstacles insurmontables en apparence qui devraient empêcher cette union. Le père Raphaël a donc convoqué à son ermitage tous les représentants des familles ennemies, l'accord semble prêt à se faire, pourtant l'Ancêtre, la vieille Nunciata, l'aïeule des Fabiani est absente, rien ne peut être décidé sans elle, la voici qui s'avance, soutenue par son petit-fils Léandri. Toute de noir vêtue, l'âme encore endeuillée de la mort de son fils tombé sous les balles d'un Pietranera, aux paroles de paix du père Raphaël ; à ses exhortations à la concorde, elle ne répond qu'un mot : « Non » et s'en retourne fière et hautaine, implacable. Les tristes effets d'une telle résolution se font rapidement sentir. Tandis que Vanina, sœur de Léandri, se repose la journée finie, au seuil de la ferme, des plaintes, des lamentations lointaines parviennent à ses oreilles ; un sombre pressentiment l'agite, les voix se rapprochent, un long cortège funèbre rapporte le corps de Léandri tué d'une balle au cœur ; réveillée par ces rumeurs, Nunciata s'approche et reconnaît son petit-fils ; après s'être penchée vers lui pour un dernier embrassement, elle se dresse, d'un geste impérieux commande le silence et fait jurer à tous, et en particulier à Vanina, de venger cette nouvelle victime. Gaie et rieuse dans le clair matin, Margarita cueille des fleurs dont elle veut orner la chapelle de la Vierge. Tebaldo qui recherche la jeune fille rencontre le père Raphaël ; celui-ci reproche à son filleul le meurtre de Léandri, mais Tebaldo se justifie : s'il a tué c'est qu'il a été attiré dans un guet‑apens, il n'a tiré que pour défendre sa vie. L'ermite conseille au jeune homme de quitter le pays au plus vite parce que Nunciata cherchera à venger son petit-fils, mais Tebaldo ne veut rien entendre, il veut épouser avant tout Margarita et le prêtre se décide à les unir sur le champ. Tandis qu'ils sont dans la chapelle, survient Vanina suivie d'un vieux serviteur qui lui donne son fusil, Nunciata arrive à son tour pour soutenir le courage défaillant de sa petite‑fille, celle-ci aime en secret Tebaldo et, au moment de le tuer, l'arme lui tombe des mains ; l'ancêtre s'en saisit, mais presque aveugle, vise mal, la balle frappe Vanina qui sauve par son sacrifice volontaire la vie de celui qu'elle aime. Si le drame, rapidement résumé, ne laisse pas voir certaines invraisemblances, certains défauts de construction, je crois nécessaire d'en signaler quelques-unes pour justifier le jugement que j'ai porté plus haut. Par exemple, c'est au troisième acte seulement que nous apprenons que Vanina aime Tebaldo ; nous ne pouvons donc pas comprendre qu'au deuxième, elle hésite à prononcer le serment de vengeance que Nunciata exige d'elle. Est-il admissible également que Nunciata ayant tiré sur Tebaldo ne cherche pas à savoir si son coup a porté et qu'elle se retire tandis que sa petite-fille, blessée par elle, vient expirer dans les bras du vieux serviteur survenu comme par hasard ; c'est le seul qui accoure au bruit de la détonation tandis que Margarita et Tebaldo n'ayant pas été touchés par la balle poursuivent bien tranquillement leur route ; sans parler du père Raphaël resté dans la chapelle voisine et qui ne vient même pas apporter l'absolution à la moribonde. Quel tissu d'invraisemblances ! Heureusement que pour nous les faire oublier quelque peu, nous avons la musique de M. Saint-Saëns. Il serait banal de redire ici la haute valeur de ce compositeur éminent dont les œuvres du plus pur classicisme sont admirées de tous. Si la verte vieillesse de M. Massenet peut être un sujet d'admiration, que dire de celle si féconde de M. Saint‑Saëns pourtant de beaucoup son aîné. Ce qu'il convient d'admirer chez lui, ce sont les qualités d'équilibre parfait, d'harmonieuse élégance qui caractérisent si bien son œuvre en général et la partition de l'Ancêtre en particulier. Loin de partager le pessimisme de mon distingué confrère, M. Reynaldo Hahn, j'estime au contraire que le public est parfaitement apte à apprécier un ouvrage comme celui-ci ; les applaudissements bruyants de certaines petites chapelles ne parviennent pas à oblitérer son jugement et il est toujours capable de discerner les qualités de tenue, de clarté, d'équilibre qui sont les caractéristiques dominantes de l'œuvre de ce maître. Faut-il parler de son orchestration, véritable caresse pour l'oreille ? Tous les timbres s'y amalgament et s'y fondent de la manière la plus heureuse. Toujours riche, toujours sonore et grave, elle n'est jamais bruyante, jamais bizarre ; les instruments de cuivre y sont employés avec infiniment de discrétion, parlent, se taisent sans qu'on remarque leur entrée et leur sortie. Cette instrumentation bien que rationnelle fourmille pourtant d'effets neufs et originaux, mais ceux‑ci sont discrets, nullement tapageurs ou fantaisistes, il faut une oreille exercée pour les saluer au passage, pour en goûter toute la saveur. L'interprétation vocale est bonne. M. Beyle tire tout le parti possible d'un rôle où il a peu l'occasion de se mettre en valeur. M. Albers chante avec beaucoup d'onction celui du père Raphaël et il s'y montre en plus comédien expert, à son habitude. Mlle Brohly donne au personnage de Nunciata beaucoup d'autorité, elle est particulièrement remarquable dans la scène du Vocero. Mlles Charbonnel et Nicot-Vauchelet sont également excellentes et l'on regrette seulement de ne les pas entendre davantage. L'ouvrage est bien mis en scène, dans des décors déjà vus mais qui s'adaptent bien aux situations du drame et l'orchestre habilement conduit par M. Rühlmann est digne de lui-même.

(Albert Bertelin, Comœdia illustré, 15 février 1911)

|

|

Une haine mortelle divise deux familles corses : les Fabiani et les Pietranera. Un vieil ermite, le père Raphaël, a entrepris de les réconcilier. Dans ce but, il a convoqué les adversaires, et ce rendez-vous met en présence les principaux personnages : d'une part, Tebaldo Pietranera, jeune officier au service de Napoléon ; de l'autre, Leandri, chef des Fabiani, sa sœur Vanina, leur ancêtre Nunciata, aïeule farouche, à laquelle tous obéissent ; enfin, Margarita, orpheline qu'ils ont recueillie. L'ermite exhorte les adversaires à oublier leurs vieilles rancunes. Ils y consentiraient peut-être, mais la vieille Nunciata, malgré prières et supplications, demeure irréductible. Le père Raphaël la menace de la colère divine. Tous s'éloignent... excepté Margarita et Tebaldo, qui l'a retenue. Les deux jeunes gens s'adorent. Ils se jurent de rester fidèles à leur amour, malgré toutes les haines de famille. La nuit d'après, dans la maison des Fabiani, Vanina, qui aime aussi Tebaldo, se lamente. Au loin, un chant funèbre semble répondre à ses tristes pensées. Puis ce chant se rapproche, vient vers elle, s'arrête à sa porte. Or, c'est le chant des trépassés, et, sur une civière de branchages, des hommes rapportent le cadavre de Leandri. Le frère de Vanina vient d'être tué d'une balle au cœur. L'ancêtre, éveillée par le bruit, se livre tour à tour aux lamentations du désespoir et aux cris de fureur. Il faut que Leandri soit vengé. Mais il n'y a plus d'homme dans la famille, et Nunciata elle-même est trop vieille. C'est donc à Vanina que s'imposent les devoirs de justicière. L'ancêtre exige de la jeune fille le serment qu'elle n'y faillira pas. Après s'en être vainement défendue, la jeune fille le prête en tremblant. Presque aussitôt, un serviteur lui révèle le nom du meurtrier : c'est Tebaldo. Dans un frais vallon, s'élève un sanctuaire. Le père Raphaël y attend Margarita et Tebaldo pour les unir. L'officier n'est pas un assassin : attiré dans un guet-apens, il n'a fait que se défendre. Surviennent Nunciata et Vanina. L'ancêtre exige que la jeune fille prenne le fusil d'un serviteur et venge son frère en tuant Tebaldo. Au moment de tirer, elle défaille et laisse échapper l'arme. Nunciata s'en saisit et fait feu ; mais sa balle n'atteint pas Tebaldo, elle tue Vanina. Tel est le livret de l'Ancêtre. Il faut penser à Colomba, un peu aussi à Roméo et Juliette, mais il n'a ni la beauté sauvage de la première œuvre, ni la touchante poésie de la seconde. On ne saurait cependant nier qu'il renferme, à chaque acte, une situation qui, ne présentant, à vrai dire, rien de neuf ni d'original, a du moins de la force et du pathétique. Si, en ces parties, l'inspiration du compositeur avait heureusement secondé l'effort du librettiste, leur œuvre commune aurait échappé sans doute à la banalité qui en est le regrettable caractère. L'Ancêtre n'ajoutera certainement rien à la gloire du maître Saint-Saëns, qui a voulu n'écrire que de la musique simple, mais qui a peut-être confondu la faiblesse avec la simplicité. Citons, cependant, au premier acte, l'effet bien réussi qui imite le bourdonnement des abeilles autour de l'ermitage, et la scène de l'arrivée de Tebaldo, d'une franche allure ; au second, les lamentations et les chants funèbres ; au troisième, le quatuor. Enfin, bien que la partition manque de puissance, le compositeur mérite quelques éloges pour sa parfaite connaissance du métier, la sûreté de son orchestration, l'élégance correcte et la pureté de sa phrase musicale.

(Stan Golestan, Larousse mensuel illustré, mai 1911)

|

|

Ce drame lyrique de Camille Saint-Saëns, dont Augé de Lassus écrivit le livret, fut représenté pour la première fois, le 24 février 1906, sur le théâtre de Monte-Carlo. Les créateurs s'appelaient MM. Renaud, Rousselière, Lequien, Mmes Litvinne, Farrar et Charbonnel. Cinq ans après, M. Albert Carré le donnait, le 23 janvier, à l'Opéra-Comique. Les nouveaux interprètes étaient MM. Albers, Beyle, Payan, Mmes Brohly et Nicot-Vauchelet. Seule de l'interprétation, Mlle Charbonnel reparaissait dans le rôle qu'elle avait créé à Monte-Carlo, dans Vanina. Les pages de la belle partition du Maître qui furent le plus remarquées sont, au premier acte, celles où se trouve l'effet si réussi du bourdonnement des abeilles, alors qu'à ces dernières s'adresse l'ermite Raphaël ; l'arrivée de Tébaldo, d'une belle et franche allure ; au deuxième acte, la scène poignante des lamentations qui se mêlent aux chants funèbres, et enfin, au troisième, le quatuor.

PREMIER ACTE. — L'action se passe en Corse, sous Napoléon Ier. Dans un site sauvage se dresse la cabane rustique de l'ermite Raphaël. Ce bon ermite veut ramener la paix dans le pays qu'une vendetta désole, et, pour cela, il a convoqué les deux familles ennemies : les Fabianis et les Piétra Néra. Quand elles seront en sa présence, il les suppliera d'oublier toute idée de vengeance. Réussira-t-il en sa pieuse mission ? Pourquoi non ; Nunciata Fabianis, l'aïeule implacable a beaucoup souffert, elle pourra donc pardonner. Mais voici venir Tébaldo, de la famille Piétra Néra ; Tébaldo est officier ; il a suivi Napoléon, et pendant un congé, il est revenu en Corse, au pays. L'heure du rendez-vous pour la tentative de réconciliation est arrivée. Les Piétra Néra paraissent, puis les Fabianis. Parmi ces derniers Tébaldo voit Margarita, l'orpheline recueillie par eux, que jadis il aimait et qu'il aime encore, et celle-ci, émue, le reconnait. Une autre le reconnaît aussi, Vanina, la petite-fille de l'aïeule Nunciata ; elle le reconnaît et l'amour secret qu'elle a pour lui grandit encore : « Tébaldo ! ma lumière ! » murmure-t-elle comme en une extase. Le bon ermite convie les ennemis à se donner la main, à oublier toute haine ; tous sont disposés à l'écouter ; Tébaldo comme Vanina et Margarita. Oui, mais il faut le consentement de l'aïeule, de l'ancêtre Nunciata. Elle paraît ; à moitié aveugle, elle vient, conduite par son fils Léandri. L'ermite et tous la prient d'oublier. Et Nunciata, implacable en sa haine, refuse ; elle laisse tomber un non farouche et s'éloigne. C'est la guerre, la Vendetta ! Tous sont partis ; Tébaldo a pu retenir l'orpheline Margarita ; il lui rappelle le passé et entre elle et lui, en dépit de la vendetta, de tendres et doux propos s'échangent ; ils s'aimaient, ils s'aiment toujours...

DEUXIÈME ACTE. — Nous sommes chez l'aïeule Nunciata. Pendant qu'elle repose, Vanina songe à Tébaldo, à Tébaldo dont en ses vœux elle appelait ardemment le retour. Mais au dehors des plaintes retentissent. Qu'est-ce donc ? Les plaintes se rapprochent ; elles alternent avec un champ funèbre : Requiem æternam da ei, Domine ! Qui donc est mort ? C'est Léandri, son frère, qui a été tué ! Nunciata a entendu, elle rêvait de son fils, vision douce et belle, et voici qu'elle le voit là, sans vie. Alors terrible, après de farouches et maternelles lamentations, elle clame la vengeance :

C'est bien, nous lui ferons de saintes funérailles.

Et pour venger le fils de mes entrailles, Comme un serpent je me dresse et je mords. Guerre aux Piétro-Niéra ! Guerre à mort !

A qui reviendra l'honneur de la vengeance ? Nunciata est presque aveugle, c'est à Vanina, oui, c'est elle qui devra venger son frère et laver l'injure sanglante. Effrayée, défaillante, Vanina jure et quand elle est seule, Bursica, le porcher, lui fait connaître celui qui a tué Léandri... c'est Tébaldo !

TROISIÈME ACTE. — Tébaldo n'a pas tué par désir de vengeance ; non, attiré dans un piège, pris en traître par Léandri, s'il a tiré, ce n'était que pour défendre sa vie. Tébaldo va maintenant rejoindre son régiment ; mais il ne veut point partir sans revoir Margarita ; sans l'avoir fait sienne. Le bon ermite acquiesce à ce juste désir ; il unira les deux amants et ils s'en iront au loin ; Margarita ne peut plus rester chez les Fabianis où le bonheur décline. Elle vient, Margarita, et obéira au désir de celui qu'elle aime et tous les deux vont à la chapelle où l'ermite doit les unir. Vanina paraît. Huit jours se sont passés depuis qu'elle a fait son serment de vengeance. Oh ! comme elle voudrait fuir. Bursica, le porcher, survient ; il sait que Tébaldo est proche et, toujours fidèle à sa haine, il donne son fusil à Vanina. Ah ! pourra-t-elle jamais se décider à tuer celui pour qui elle donnerait son sang ; lui faudra-il donc accomplir cet atroce devoir ? Alors que Vanina pleure sur elle-même, elle entend Tebaldo appeler Margarita. Soudain, elle comprend tout : il en aime une autre ! Oh ! cela ne sera pas, il mourra plutôt et elle saisit le fusil que lui a laissé le porcher. L'ancêtre Nunciata, paraissant, voit et exulte : sa petite fille est digne d'elle. Mais non, c'est une infâme ; anathème sur elle. Voici qu'elle laisse tomber l'arme : elle ne peut pas, elle l'aime trop. Alors en sa demi-cécité, l'ancêtre prend le fusil ; c'est elle qui tuera ; à défaut de ses yeux, l'enfer conduira la balle. Et elle s'éloigne, farouche, obéissant à sa haine, pour mettre son désir à exécution. Affolée, Vanina s'est précipitée à sa suite : elle ne veut pas que Tébaldo soit tué ; c'est elle qui doit mourir... Un coup de feu retentit... Vanina reparaît, blessée au cœur et tombe dans les bras du porcher survenu. Elle va être heureuse, elle va mourir :

Tu sèmeras des fleurs sur ma tombe qui se creuse. En croyant tuer Tébaldo, grandmère m'a tuée... je meurs.

(programme de l’Opéra-Comique, 25 janvier 1912)

|