le Roi d'Ys (Lalo)

Version intégrale

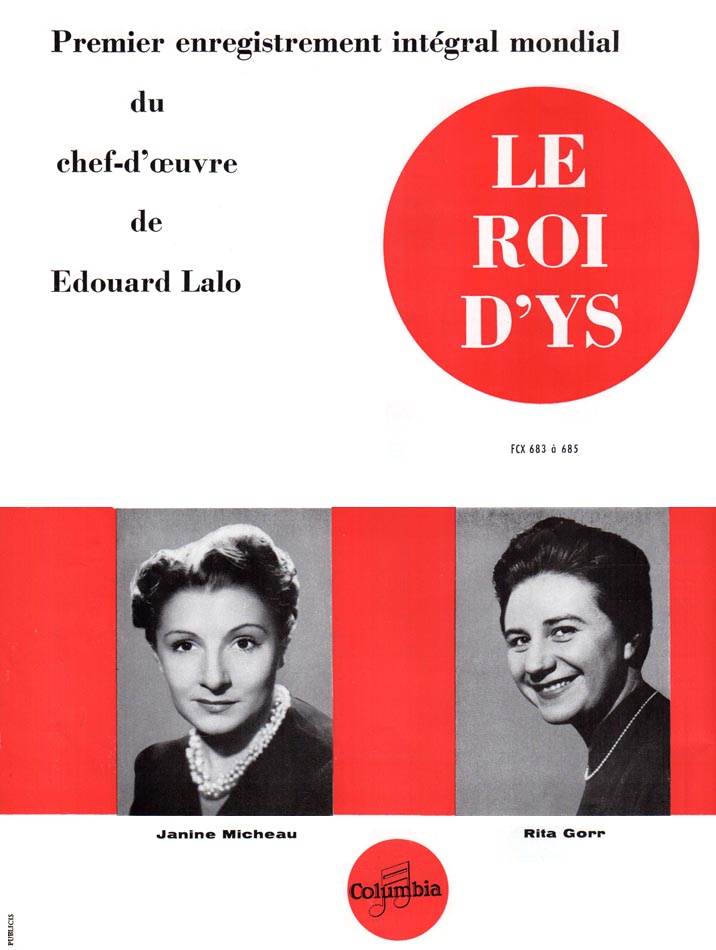

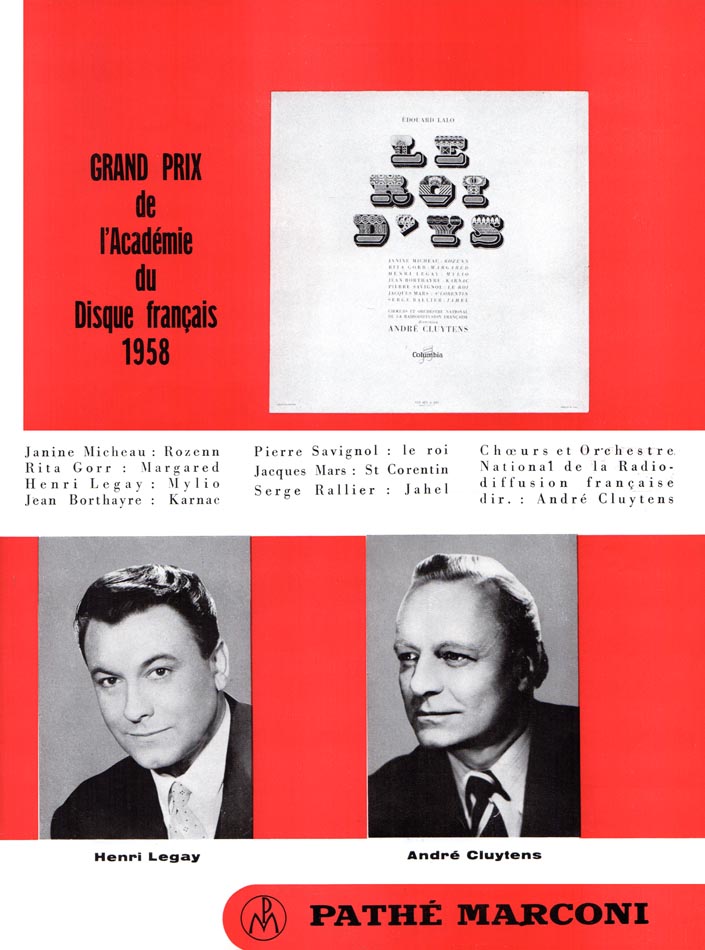

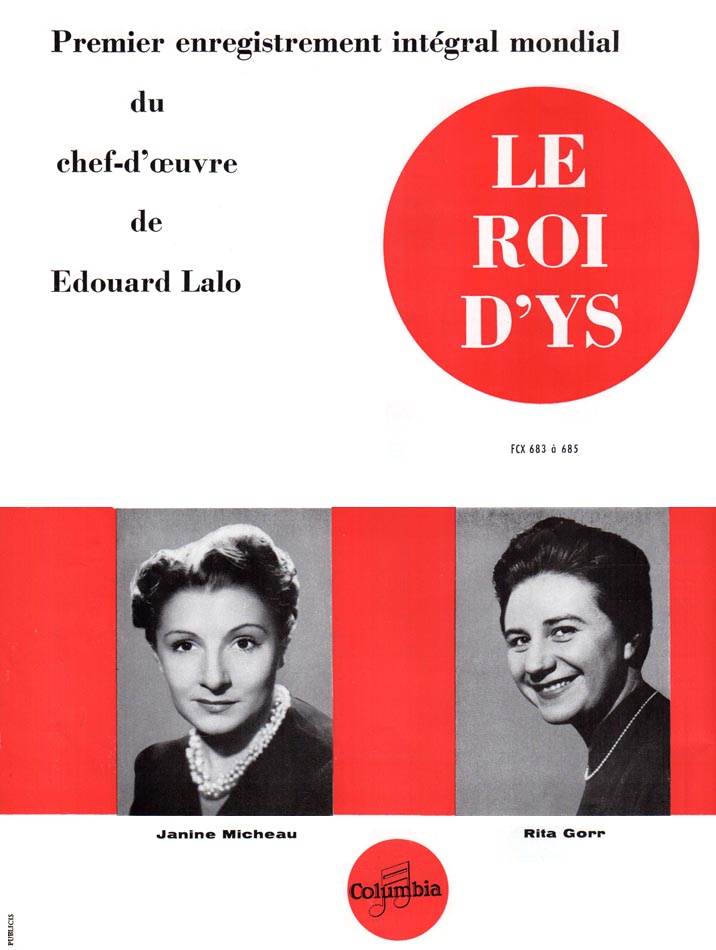

Janine Micheau : Rozenn

Rita Gorr : Margared

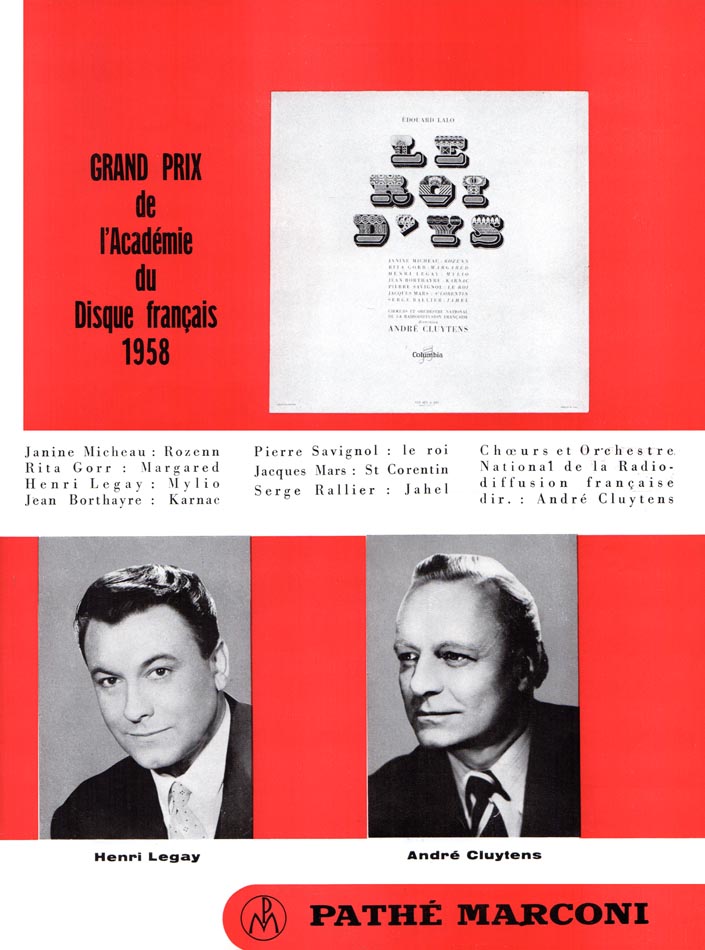

Henri Legay : Mylio

Jean Borthayre : Karnac

Pierre Savignol : le Roi

Jacques Mars : saint Corentin

Serge Rallier : Jahel

Chœurs et Orchestre National de la R.T.F. dir. André Cluytens

(chef des chœurs : René Alix)

enr. du 10 au 15 juin 1957 Salle de la Mutualité à Paris (5 faces, 30 cm, 33 tours, FCX-683/5, Columbia)

Première gravure mondiale du Roi d’Ys

Au lendemain de la guerre de 1870, un musicien vint passer ses vacances en le petit manoir breton de ses beaux-parents, les Bernier de Maligny.

Le nom de ce musicien : Edouard Lalo.

Sauf celle d'avoir épousé, en 1867, Mlle de Maligny, femme charmante et vibrant contralto, il n'avait guère eu de chance jusqu'alors. Au temps où Offenbach réglait — chx ! chx ! à la vapeur ! — la bacchanale du Second Empire, un Quatuor à cordes, une Sonate pour le violon ou pour le violoncelle, voilà qui ne mettait pas compositeur en selle. Pour sortir de l'obscurité, il fallait le plein feu éblouissant des rampes. Précisément le Gouvernement impérial avait alors créé un Prix pour un ouvrage lyrique. Mais qui l'avait obtenu ? Lalo avec son Fiesque ? Pas du tout ! Certain Philipot avec certain Magnifique ; certain Canoby avec certaine Coupe et les lèvres. Il y avait de quoi être découragé. Lalo l'eût été si sa femme ne lui avait rendu courage. D'ailleurs, la situation musicale changeait. La guerre, ou plutôt la paix qu'elle enfantait, faisait naître la Société Nationale et c'était un public nouveau qui, dans les grands concerts symphoniques du dimanche, faisait un sort, en 1873, à sa Symphonie espagnole ; en 1876, à son Concerto pour violoncelle ; en 1886, à sa Symphonie en sol mineur. En renonçait-il pour autant au théâtre ? Pas du tout ! Ce Lillois avait au fond de lui un tenace désir d'évasion (ne devait-il écrire une Rapsodie norvégienne, un Concerto russe et une Symphonie espagnole ?), évasion dans le temps comme dans l'espace.

Le Roi d'Ys ne pouvait que lui fournir un admirable prétexte. D'après un récit d'Emile Souvestre, Edouard Blau lui établissait un livret et, vers 1878, la première version musicale de son œuvre était terminée. Cette version séduisait Vaucorbeil, alors commissaire du gouvernement auprès des théâtres subventionnés, et c'est le plus chaleureusement du monde que ce haut fonctionnaire la recommandait à Halanzier, alors directeur de l'Opéra.

Hélas ! Celui-ci faisait la sourde oreille, comme s'il se fût agi d'un quelconque Sigurd ou d'une Salammbô quelconque ! Une fois de plus, cependant, tout changeait. Halanzier cédait sa place à Vaucorbeil. On pense bien que, dès le lendemain, Lalo frappait à la porte du cabinet directorial, mais c'était pour s'entendre dire que, tout compte fait, M. le directeur préférait un ballet : ce devait être Namouna.

Une fois encore, le courageux Lalo ne perdit pas courage. L'Opéra n'en voulait pas ? Il se retourna vers l'Opéra-Comique, retouchant son œuvre en vue de cette scène aux plus étroites possibilités. C'est ainsi que le second tableau du second acte fut supprimé, où saint Corentin transformait en menhirs les soldats de Karnac, tandis qu'il puisait dans Fiesque, devenu une sorte de chantier de démolition et de matériau, ce qui devait devenir la page rayonnante A l'autel j'allais rayonnant... Hélas ! Léon Carvalho, alors directeur de la Salle Favart, trouvait le sujet triste, funèbre, impossible : il préférait les Noces de Jeannette. Cependant l'Opéra-Comique brûle. A son tour, Carvalho cède sa place. Paravey la prend. Un directeur à soucoupes — à soucoupes d'absinthe — et qui venait de Nantes.

Enfin Paravey vint qui, le premier en France,

Montra pour le Roi d'Ys un peu de complaisance...

Cette complaisance n'allait pas sans courage. Pensez donc : Lalo était un « symphoniste », et ce symphoniste avait composé l'œuvre la plus obscure, la plus dénuée de mélodie et de sens dramatique qu'on ait écrite jamais. Ainsi parlait une critique qui, cependant, en avait entendu plus que quelques notes. Car, dès 1876, Pasdeloup en avait fait entendre l'Ouverture ; Mme Edouard Lalo, Mme Fuchs et le baryton Maunoury en avaient donné à la Société Nationale les pages les plus caractéristiques. Mais Paravey ne se laisse pas intimider. Il lance au Tout-Paris trois mille cinq cents invitations — pas une de moins ! — alors que le Théâtre de la place du Châtelet — l'actuel Sarah-Bernhardt où l'Opéra-Comique s'était réfugié — n'en compte que deux mille. Ainsi y eut-il des bagarres à l'entrée. Est-ce pour cela que le premier acte fut écouté dans un silence hostile ?

Ce n'est pas pour ce motif, en tout cas, qu'une des charmantes créatrices ne fit de bout en bout que sangloter son rôle et le renifler dans son mouchoir : on l'avait si bien persuadée qu'elle allait succomber sous les pommes cuites qu'il avait fallu un exploit d'huissier pour l'amener au théâtre. Dès le second acte, cependant, la situation changea. L'enthousiasme gagna le public et jusqu'à un certain Général-à-cheval-blanc dont on commençait à beaucoup parler. Bref, la représentation se termina en triomphe. Alors qu'il devait tenir trois soirs, le Roi d'Ys connut d'affilée soixante représentations. La presse, pour autant, fit-elle amende honorable ? Point. « Dès que M. Lalo aligne huit mesures pour exprimer une tendre pensée, il en est réduit à accidenter ses portées de façon maladive comme les récents adeptes de M. Wagner. » Et un autre aristarque : « Ça, une pièce de théâtre ? J'en appelle au grand public ! »

Ce grand public devait répondre comme je l'ai dit. Créé le 7 mai 1888, le Roi d'Ys devait connaître, à l'Opéra-Comique, quatre reprises : en 1889, en 1902 (celle-ci avec des décors nouveaux d'Albert Carré), en 1909 et en 1917. La 490e et dernière représentation chez Favart devait avoir lieu le 6 janvier 1940 ; un an plus tard, jour pour jour, le 6 janvier 1941, l'œuvre entrait à l'Opéra.

Elle y est encore.

Ce premier enregistrement intégral du Roi d'Ys constitue à bien des égards l'une des meilleures réalisations phonographiques jamais effectuées en France dans le domaine de l'opéra. Avant d'aborder l'interprétation elle-même, en tout point digne de l'ouvrage, nous soulignerons en premier lieu la réussite de cette édition au point de vue de la reproduction sonore. Le Roi d'Ys, qui met en jeu un grand orchestre wagnérien (volontiers « fracassant »), des masses chorales considérables et de vastes ensembles vocaux (tels les Finales de chacun des trois actes), posait des problèmes délicats aux ingénieurs du son. Les techniciens de l'enregistrement Columbia les ont résolus avec bonheur. Il nous fut rarement — sinon jamais — donné d'apprécier autant de netteté en chaque détail jointe à d'aussi suggestives « ambiances » dans les versions intégrales d'ouvrages lyriques français. A chaque scène son optique sonore appropriée, sa perspective scénique aux plans contrastés, bref son climat, son relief dramatiques.

Il convenait de mettre dès l'abord l'accent sur l'aspect « théâtre » de l'enregistrement, ainsi que sur cette richesse de la définition des timbres et le juste équilibre des divers éléments, car ces qualités proprement sonores rejoignent et servent magnifiquement la clarté et le mouvement dramatique de l'interprétation. Dès l'Ouverture, grâce à de superbes contrastes, André Cluytens situe le ton et le décor du drame à venir, conflit oppressant entre l'amour et la haine, la tendresse et la violence guerrière, l'enthousiasme d'un peuple ou son horreur de l'anéantissement. La direction de l'ouvrage tout entier participe de la même communicative éloquence. En cette réalisation dont il est, à notre gré, le principal triomphateur, Cluytens confirme sa magistrale autorité de chef de théâtre, aussi habile à prêter aux voix le soutien d'un vivant commentaire orchestral qu'à conduire chacune d'elles à son plus bel épanouissement expressif. N'est-ce pas à la souple et persuasive baguette de Cluytens que nous sommes redevables pour une grande part de l'excellente performance des chanteurs ?

Avec Margared, Lalo a créé l'une des héroïnes les plus passionnées du répertoire. Destiné à un mezzo aigu, presque un soprano dramatique, le rôle est extrêmement lourd. Rita Gorr y triomphe par de splendides accents, une ardeur farouche et une énergie combative que lui permettent ses moyens vocaux exceptionnels. Cette gravure, en effet, permet d'inscrire la cantatrice française parmi les grands mezzo-sopranos de l'époque, à côté des Barbieri et des Klose. Il n'est que d'écouter le Grand Air qui ouvre le 2e acte, paroxysme de fièvre amoureuse et vengeresse traduit en magnificences cuivrées, pour mesurer la superbe aisance de Rita Gorr dans une incarnation écrasante.

A son côté, Janine Micheau déploie, dans le touchant personnage de Rozenn, une voix tout or et velours. L'opposition des deux cantatrices est admirable dans le Duo de l'acte II. Comme à l'accoutumée, Micheau phrase avec une intelligence musicale et un goût exquis. Quel lyrisme, quelle sincérité dans l'effusion n'apporte-t-elle pas à l'air Que ta justice fasse taire..., succédant à un récitatif phrasé à ravir en dépit d'extrêmes difficultés (le rôle de Rozenn est habituellement confié à une voix plus « corsée »).

Les rôles masculins ne le cèdent guère à leurs partenaires. Le Mylio d'Henri Legay, s'il est surtout satisfaisant dans les demi-teintes (Si le ciel est plein de flamme...), prête néanmoins une vaillance sans affectation aux passages héroïques (Le salut nous est promis). Et si l'aubade Vainement, ma bien-aimée nous paraît chantée avec plus de goût que d'imagination, n'est-ce pas dû au fait que cette page célèbre, mi-folklorique, mi-galante, n'est pas, de loin, la plus originale de la partition ?

Jean Borthayre campe un Karnac doué d'une fort belle voix (encore que nous l'ayons vu avantager plus encore le Valentin de Faust ou le Nilakantha de Lakmé), au point que nous ne saurions lui tenir rigueur d'avoir un peu oublié l'aspect sombrement vindicatif de son personnage.

Le roi assez conventionnel de Pierre Savignol appelle des remarques analogues, en dépit d'un style très « noble », parfois même de grande allure. Cet artiste, d'ailleurs, paraît vocalement plus que son âge ici. Mais puisque le Roi d'Ys se plaint « d'être déjà glacé par les ans », l'auditeur ne trouve guère à redire à cette note réaliste inattendue pour les auditeurs habituels de Savignol.

Les interventions épisodiques (mais combien décisives pour le premier...) de saint Corentin et de Jahel impressionnent favorablement. Grâces en soient rendues à Jacques Mars et Serge Rallier.

Soulignons enfin l'excellence de l'exécution de l'Orchestre National et de sa chorale homologue, deux formations dont on applaudit ici les qualités de discipline et d'homogénéité.

Columbia édite le Roi d'Ys en cinq faces 30 cm généreuses, la sixième restant vierge. La gravure claire et nullement « serrée » est au-dessus de tout reproche, tout comme l'usinage d'ailleurs. Pour sa « première » mondiale au disque, le Roi d'Ys est royalement servi.

(Disques, janvier-février 1958)