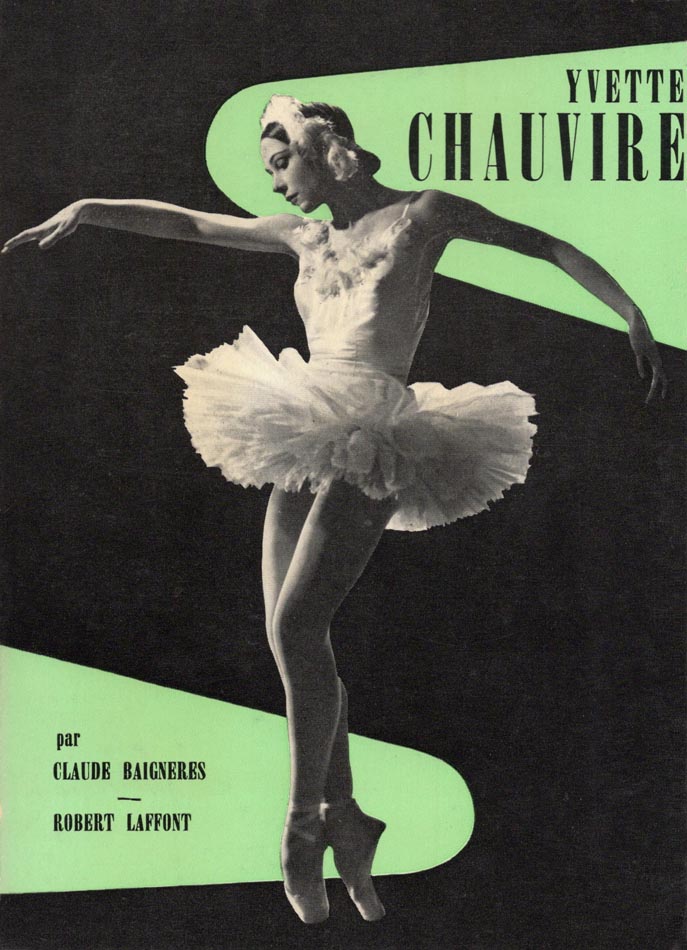

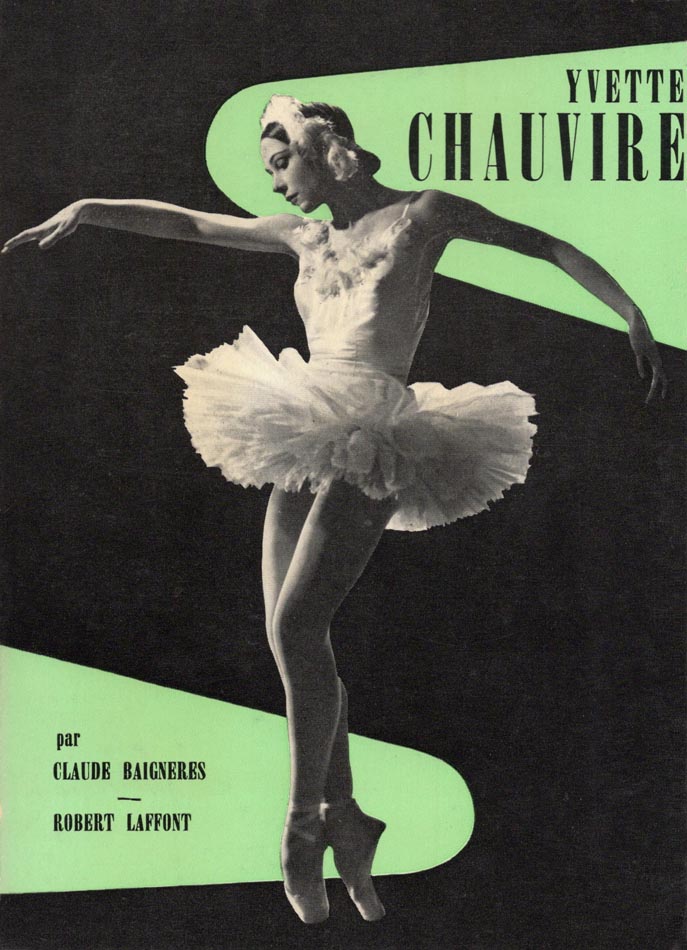

Yvette Chauviré dans la Mort du Cygne de Saint-Saëns

Collection « Danseurs de notre temps »

Leur vie, leurs luttes et leurs succès

Dirigée par Michel Glotz et Claude Baignères

CLAUDE BAIGNÈRES

YVETTE CHAUVIRÉ

Robert Laffont

30 rue de l’Université

Paris

1956

TABLE DES MATIÈRES

III. — DU PETIT RAT À LA DANSEUSE ÉTOILE

En 1935, quelques jours avant d'accéder au grade de Grand sujet dans la hiérarchie de l'Ecole de danse de l'Opéra, Yvette Chauviré présentait au cours d'une fête organisée Salle Pleyel sa première chorégraphie. Elle y affirmait à la fois ses dons de future danseuse étoile et son goût pour la peinture qui demeure son passe-temps favori. [photo Studio Piaz]

Yvette Chauviré venait d'être nommée première danseuse, lorsque Serge Lifar appelé à régler la chorégraphie d'un film de Jean Benoît Lévy : la Mort du Cygne, décida d'en confier à Yvette Chauviré le rôle principal. En 1937, âgée de vingt ans, elle montra dans ce rôle une remarquable compréhension de l'esprit romantique et du style classique.

Qui est Yvette Chauviré ?

Est-ce la ballerine frémissante, frissonnante de « la Mort du Cygne » dont le regard embué semble s'éteindre tandis que ses bras se replient comme des ailes que seuls le vent et la vague font encore palpiter ? Est-ce la pétillante Belle Hélène au sourire moqueur, à l'œil provocant, qui a du soleil au cœur et du champagne dans les veines ? Est-ce la jeune femme heureuse et suprêmement simple qui vous reçoit dans un atelier encombré de livres, de photographies, de toiles attendant un cadre, d'accessoires de théâtre, de bibelots de porcelaine ? Est-ce cette épistolière précise et organisée qui pour répondre à un interrogatoire biographique rédige de sa haute écriture, symbole de goût et d'équilibre, quatorze pages d'éloges sur les danseuses de sa génération et ne parle d'elle-même que pour dire ses doutes, son amour du travail bien fait et sa reconnaissance envers ses maîtres ?

Yvette Chauviré est tout cela. On découvre mieux ses multiples visages en la suivant pas à pas sur toutes les scènes du monde. Comédienne, elle est parvenue à la même spontanéité dans les rôles les plus contradictoires ; elle a su offrir son âme à tous ses personnages, et c'est à travers eux désormais qu'on peut retrouver Yvette Chauviré en qui l'état civil voit plus sommairement une parisienne née « le 22 avril 1917 d'un père dessinateur industriel et d'une mère modiste ; taille : un mètre soixante-trois ; yeux : noisette ; profession : danseuse. »

Danseuse... Ce simple mot en bas d'une carte d'identité résume vingt ans d'efforts, de passions, de luttes, de découragements, de triomphes et surtout de volonté. Après de solides études techniques, parvenue à une maîtrise dont la plupart des ballerines de haut bord se contentent, Yvette Chauviré estima n'avoir encore à sa disposition que les éléments nécessaires mais insuffisants de son art ; et ce n'est en somme qu'au terme d'un labeur acharné et persévérant qu'elle commença à travailler.

Assise devant un vaste bureau où elle s'apprête à trier les articles, les documents qui marquent les grandes étapes de sa carrière, elle fouille avec promptitude et clairvoyance dans ces tiroirs béants et ses stratifications de papiers. L'indispensable est sélectionné avec une extraordinaire célérité. Mais plus extraordinaires encore paraissent les évolutions de la chaise dont l'équilibre est successivement confié à un pied puis à l'autre, et qui fait avec le plancher des angles consacrant la vanité des lois de la physique. Comment ne pas voir en Yvette Chauviré un de ces êtres vivant en marge des lois de la pesanteur, entièrement détaché des impératifs terrestres, flottant dans l'espace et n'effleurant le sol que par inadvertance ? Elle ne va pas se lever, mais s'envoler, s'évaporer peut-être comme une Wilis ! Et il faut se raccrocher à ce regard droit, sérieux, implacable pour comprendre que le pouvoir magique d'Yvette Chauviré n'est au fond que le résultat de la culture rationnelle et intensive de dons foncièrement humains.

Yvette Chauviré a parcouru tous les continents ; la critique américaine avait stocké pour elle ses adjectifs les plus rares et l'Angleterre qui possède pourtant Markova et Margot Fonteyn n'a pas hésité à l'identifier à la Giselle de Théophile Gautier. Mais l'Opéra de Paris reste son port d'attache. A l'étage de la scène une porte grise, anonyme donne accès à sa loge... Loge modeste dont la glace garde le souvenir des innombrables Giselle, Coppélia, Odette, Odile, Sylphide qu'elle refléta : deux chaises, une tablette encombrée de fards, une armoire d'où s'échappe un flot de mousselines, une paire de chaussons abandonnée en quatrième position, et au mur une aquarelle représentant un bouquet de fleurs des champs.

Et pourtant cette pièce nue et sévère est un palais pour toutes les danseuses du corps de ballet. De l'école de danse installée sous les toits à cette cellule royale il y a cent marches d'escalier, vingt studios de répétition, des années de travail à la barre, d'innombrables examens, beaucoup de larmes, beaucoup de rires et deux ou trois coups de tête.

L'histoire d'Yvette Chauviré se confond avec celle de l'Opéra. Elle en souligne la grandeur et les servitudes.

Une élève détestable. La petite Yvette Chauviré ne manifesta pas un grand enthousiasme lors de ses premiers contacts avec les études classiques et sa distraction devint proverbiale. Il est vrai qu'à l'âge de six ans ni les promesses ni les menaces n'entament les rêves, et que les bancs de l'école primaire ont une réalité bien moins séduisante que les silhouettes des danseuses entrevues sur les affiches de Diaghilev.

Yvette Chauviré était alors persuadée que la danse ne s'apprenait pas. On en possédait d'instinct, pensait-elle, les secrets. Comment ne pas s'engager dans une carrière pour laquelle on se sent née et qui ne réclame aucun labeur ? L'expérience se charge tôt ou tard de dissiper de telles illusions. L'écolière indisciplinée allait comprendre très vite que la danse ne mène à la poésie que par le chemin des sciences exactes. Néanmoins elle n'en croyait rien lorsque, pour la première fois en novembre 1927, après un examen médical, sa mère la conduisit à l'Opéra jusqu'à la porte de la classe des rats.

Cette classe est un peu le narthex qui précède l'entrée des cathédrales et où les néophytes attendent d'être dignes d'entrer dans le temple.

Première surprise : l'arrivée du directeur de l'école de danse. Prédécesseur d'Aveline, il se nommait Guerra et apportait la virtuosité du style italien. C'était un homme redoutable qui semait la terreur dans les rangs de sa troupe. Et nul ne songeait à rire lorsqu'on voyait ce petit faune en redingote, à la barbiche grisonnante, exécuter, malgré ses gros souliers ferrés, d'impeccables entrechats huit... Seulement l'indiscipline régnait dès qu'il avait tourné le dos et rendu la classe à son professeur légitime. Yvette Chauviré, Geneviève Kergrist et Paulette Dynalix organisaient la débandade : toutes trois devaient accéder aux plus hauts grades du corps de ballet.

La nomination de Mlle Couat à la tête de la classe des petits rats sonna le glas de ces désordres. Elle apportait avec elle les méthodes autoritaires de Guerra symbolisées par une badine flexible fort redoutée par les mollets des ballerines en herbe.

Est-ce cette badine qui inculqua à Yvette Chauviré la passion du travail bien fait ? Le soir, rentrée au bercail familial, elle répétait systématiquement tous les exercices des cours : « J'en éprouvais, écrit-elle, une joie profonde malgré les difficultés que représentaient pour moi divers mouvements : je ne possédais alors aucune élévation, je tournais laborieusement et l'on me reprochait la ligne de mes épaules, défaut de constitution physique que seules des années de gymnastique m'ont permis d'effacer. »

Après deux ans d'étude, en juillet, les petits rats passaient un examen, et les premières nommées étaient admises dans la classe du second quadrille. Cet examen se déroulait avec un protocole assez particulier. Guerra entrait et du bout de sa canne désignait les élues parmi les élèves alignées au fond de la salle. Et sur Yvette Chauviré, le bâton redoutable ne s'arrêta pas. Mais Mlle Couat veillait : elle intercéda vigoureusement et le « maître » se laissa fléchir.

Après cette alerte, il n'était plus question pour Yvette Chauviré de consentir à voir ses capacités même discutées. Durant les vacances, elle ne perdit pas une occasion d'approfondir son art. « Je me souviens, raconte-t-elle, que j'étais alors chez ma grand-mère à la campagne. Un jour après le déjeuner, je me glissais hors de la maison et allais par les champs tout en fredonnant des airs d'opéra. Le soleil, l'air vif, le grand ciel m'enivraient et je sentais monter en moi des élans merveilleux et une idée exaltante me vint de danser dans les sentiers qui bordaient les prairies voisines. Je dansais, cueillais des fleurs, esquissais une véritable chorégraphie, indifférente à tout ce qui se passait autour de moi.

» Le lendemain, ma grand-mère surprit deux commères du village qui s'entretenaient à voix basse, mais pas assez basse cependant pour ses fines oreilles de campagnarde... Et voici ce qu'elle entendit :

« — Vous n'avez donc point vu ? La petite Yvette ! Mais c'est une démente. Pauvre enfant, si jeune et déjà folle ! »

L'histoire de Giselle n'est pas loin. mais la conclusion en est heureuse. A la rentrée scolaire Yvette Chauviré retrouva dans la classe du second quadrille que dirigeait Mlle van Gothen ses anciennes condisciples : Geneviève Kergrist, Paulette Dynalix, Léone Mail. Neuf mois s'écoulèrent studieux et sans histoire. Et à la classe du deuxième quadrille succéda sans accroc celle du premier quadrille que gouvernait Albert Aveline.

Cette même année 1933, Jacques Rouché, directeur de l'Opéra, engagea Serge Lifar pour régler la chorégraphie et danser avec Olga Spessivtzeva les « Créatures de Prométhée ». Lifar brûlait alors de la passion qui dévorait les Ballets Russes. Il apportait au Palais Garnier un sang nouveau et un enthousiasme communicatif. Fondateur d'une classe d'adage à l'intention des élèves des classes supérieures, il autorisait le premier quadrille à assister tous les lundis à son cours. « L'idée directrice du maître russe, notait Pierre Octave Ferroud, est de permettre aux jeunes artistes de dégager ou d'affirmer leur personnalité, ce que n'autorisent ni le travail à la barre durant les leçons collectives, ni le labeur des répétitions. Pour cela, imaginant une succession de pas ou de figures que doit exécuter la danseuse — est-il besoin de rappeler cette choréométrique procédant du vocabulaire de l'adage qui est par excellence la danse virtuose, lente ou acrobatique — Serge Lifar veille personnellement à son exécution, obligeant successivement chacune de ses élèves à danser avec lui, tandis que, derrière lui, les élèves hommes s'improvisent, en l'imitant, les partenaires des autres danseuses... Rien de tel pour donner à chacun le sentiment de son indépendance, en même temps que celui de sa responsabilité, pour faire comprendre aux disciples une définition exacte de morphologie comme une règle de syntaxe. C'est l'art du ralenti appliqué à la danse avec un contrôle de tous les instants. »

Ainsi peu à peu voit-on affluer, s'agglomérer, se cristalliser tous les éléments constitutifs du talent d'Yvette Chauviré. Notre ballerine passa un examen si brillant au terme de la saison scolaire qu'elle fut autorisée à sauter la classe des coryphées et à accéder directement à la dignité de « petit sujet ».

Elle retrouve Albert Aveline, maître exigeant et précis, héritier des disciplines de l'école italienne.

En 1942, l'Opéra décide de remettre à l'affiche Sylvia, de Léo Delibes. Yvette Chauviré nouvellement promue étoile du corps de ballet à la suite de la création d'Istar, fut une Nymphe à la fois sensuelle et craintive. [photo Seeberger Frères]

Tout en poursuivant sa carrière à l'Opéra, Yvette Chauviré donna plusieurs récitals sur différentes scènes parisiennes ; elle se forgeait ainsi peu à peu un répertoire de soliste et interpréta notamment Rêve d'amour, de Liszt, avec une poésie diaphane et émouvante. [photo Seeberger Frères]

Le 14 décembre 1935, le corps de ballet de l'Opéra organisa la Fête de la danse, salle Pleyel ; et ce fut pour Yvette Chauviré l'occasion de faire ses doubles débuts de soliste et de chorégraphe. « Elle dansa seule, écrivait Pierre Michaut dans l'Opinion, sur une musique de Franz Ries, « Impressionnisme » selon une chorégraphie qu'elle avait elle-même réglée avec beaucoup d'intelligence, qu'elle interpréta de la façon la plus gracieuse du monde, avec esprit et vivacité. Son joli costume prouve par surcroît sa finesse et son goût. Pour elle, la danse est bien un langage, un moyen d'expression, elle en use et en joue avec aisance et confiance. »

Quinze jours plus tard devait se dérouler le concours d'entrée dans la classe des grands sujets. La critique alertée ouvrait l'œil et la variation d'Yvette Chauviré fut accueillie par un concert de louanges : « Elle possède, affirma le Cri de Paris, un brio et une vivacité qui lui ont valu une première place bien méritée. On affirme que les premières danseuses ne voient pas sans déplaisir de jeunes ballerines tenter de s'élever jusqu'à elles par le talent, alors que la fraîcheur de leur jeunesse et la grâce de leurs formes leur donnent déjà quelques supériorités. »

Les rivalités qui divisent le corps de ballet ne sont pas une légende ; elles sont aussi un stimulant. Mais le talent reste toujours une arme à laquelle ni la jalousie ni la mauvaise humeur ne résistent. Et même si dans les coulisses, durant les délibérations ou après la sentence du jury, il y a bien des larmes et nombre de crises de nerfs, c'est le public en dernier ressort qui sanctionne les mérites, applaudit le grand sujet ou siffle la première danseuse abusivement promue.

Pour Yvette Chauviré l'unanimité fut complète entre le public, le jury, la critique et le corps de ballet tout entier. Elle s'imposait en scène avec un charme rayonnant et sa gentillesse faisait le reste dans les couloirs et au foyer de la danse.

Carlotta Zambelli, illustre danseuse appartenant elle aussi à l'école italienne, tenait au profit des grands sujets une classe de perfectionnement ; elle prépara avec minutie ses élèves pour l'épreuve qui allait en décembre 1936 permettre de désigner les nouvelles « premières danseuses ».

Le concours se disputa exceptionnellement au théâtre des Champs-Elysées car la scène du Palais Garnier avait été confiée aux ouvriers qui y installaient le cyclorama.

Carlotta Zambelli avait imposé à ses élèves un programme écrasant : deux variations de « Roméo et Juliette », la grande variation de « Giselle » et la scène de la folie tirée du même ballet d'Adolphe Adam.

Le concours fut d'une très haute tenue technique. Mais il suffit d'un quart d'heure de réflexion au jury pour classer premières Lycette Darsonval et Yvette Chauviré. « Cette dernière, écrivait Pierre Berlioz, a été la révélation du dernier examen. Son art est frais, malicieux, joliment équilibré par une technique fine et précise. » De son côté, l'augure de Comœdia notait : « Mlle Chauviré fut la triomphatrice de cette brillante matinée. Ses mouvements d'une précision étonnante se lient aux notes de la façon la plus étroite. Ils en sont comme le reflet sensible dans l'espace. Le spectacle d'une pareille concordance avec le rythme musical crée un véritable enchantement. Elle s'est révélée comme un véritable sylphe. Sa danse, de la plus grande pureté, essentiellement eurythmique, ravit par son aisance, sa légèreté tout aérienne... Si elle s'attache à éduquer sa sensibilité artistique, on peut lui prédire mieux encore. »

Yvette Chauviré n'avait pas attendu ce conseil pour acquérir cette culture sans laquelle les plus éblouissantes prouesses techniques sont vides de sens et désertées par l'esprit.

Parallèlement à ses études à l'Opéra, Yvette Chauviré s'en allait deux fois par semaine rue du Cardinal-Mercier au cours dirigé par son premier professeur Mlle Couat. Ici encore le style transalpin était à l'honneur depuis qu'il y avait été implanté par Rosita Mauri, étoile italienne de l'Opéra.

« Mlle Couat que j'ai suivie pendant neuf ans, raconte Yvette Chauviré, me donna une solide technique, une résistance à toute épreuve et m'apprit presque toutes les variations du répertoire classique. C'était là un capital inestimable et je garde pour elle une immense estime. »

Mais c'est peut-être pour l'enseignement de Serge Lifar que Yvette Chauviré conserve sa plus forte admiration : « Il était inspiré et brûlait d'une flamme créatrice. Il nous soulevait de terre par son dynamisme et le don de nous communiquer son exaltation et son feu sacré par sa seule présence. Les poses, les lignes qu'il dessinait dans l'espace étaient pour moi l'esprit même de la danse, la source de documents qui se gravèrent dans mon esprit. »

De son côté, Serge Lifar disait d'elle : « Cette enfant est un miroir. » Un miroir certes, mais un miroir pensant.

Et il pensait surtout qu'il ne fallait pas s'enliser dans les ornières de la convention, que le style italien avec sa greffe russe n'était peut-être pas l'alpha et l'oméga de son art. Mais quand trouver le temps de fréquenter de nouveaux foyers esthétiques ? Une première danseuse de l'Opéra doit non seulement perfectionner chaque jour sa technique, mais préparer ses rôles et, le soir, danser.

Or, dans le même temps, le corps de ballet de l'Opéra avait été engagé pour tourner un film, « la Mort du Cygne » dans les studios de Joinville, et l'anecdote suivante dit assez à quel point l'horaire d'Yvette Chauviré était chargé : « Je terminai à six heures, dit-elle, je rentrai à la maison pour dîner et, assez fatiguée, me laissai tomber assoupie dans un fauteuil. Tout à coup, une aiguille me perça le cœur. Je regardai l'heure. Il y avait soirée de ballet à l'Opéra et je dansais le rôle de la Juive dans le second tableau d' « Alexandre le Grand ». Je sautai sur le téléphone, appelai Ferrari le concierge et m'entendis annoncer que l'entracte venait de commencer. « Alexandre » passait en second. Je pris mon manteau, filai à toutes jambes à la recherche d'un taxi. Impossible d'en découvrir. Je saute dans un autobus, puis dans un miraculeux taxi immobilisé à un feu rouge et arrive à l'Opéra juste pour voir mes camarades du tableau des « Lamentations » où je devais danser, sortir de scène. Mon souffle s'arrêta net, d'autant plus que devant moi se dressait le redoutable trio de mes juges : Jacques Rouché, Serge Lifar, Albert Aveline. Terrifiée, je tombai à genoux, persuadée que mon renvoi était déjà décidé. Ma sincérité fut efficace, et Lifar insinua que peut-être l'histoire s'arrangerait. »

Elle s'arrangea en effet. Et cette victoire de la spontanéité devant le public le plus difficile du Palais Garnier ouvrit de nouveaux horizons à la ballerine repentante.

Elle fit alors la connaissance de Boris Kniasef dont la méthode et le style allaient lui permettre d'acquérir les qualités qui lui faisaient encore défaut. Il la contraignit à travailler lentement pour que chaque muscle prenne sa place suivant les lois de « l'en dehors » et se chauffe progressivement ; il l'obligea à se concentrer afin de maîtriser les réflexes naturels, car, disait-il, « la moindre distraction affaiblit, l'effort physique ne doit pas transparaître. »

« La ballerine doit rester humble, ajoutait Kniasef : elle doit s'astreindre à une discipline volontairement acceptée et ne jamais se décourager au milieu des pires épreuves physiques et morales. »

Pendant trois ans, Yvette Chauviré se soumit à ses ukases ; elle mit au point notamment les « ralentis » et les longs « développés » que l'école italienne avait tendance à négliger. Exercices d'élongation musculaire qui eurent pour effet de modifier la ligne de ses épaules qui lui attirait jadis les reproches de Guerra.

Lorsqu'elle eut l'impression d'avoir totalement épuisé la science de Kniasef, Yvette Chauviré décida de travailler seule. N'était-ce pas l'unique moyen de parvenir à l'épanouissement de sa personnalité en se détachant des influences russes ou italiennes ? Elle se mit à dévorer les livres relatant les exploits des illustres ballerines de l'époque romantique ; elle se pencha sur les gravures de la Grisi ou de la Taglioni ; elle se rendit au concert pour aiguiser sa sensibilité musicale, décidée à toujours faire de sa danse la transposition visuelle des sons. Elle réfléchit beaucoup aux différents rôles qu'elle serait appelée à interpréter afin d'obtenir le maximum d'expression juste dans les gestes qui caractérisent chaque personnage. « Je m'attachais surtout, dit-elle, à fuir le conventionnel en ayant soin que la musique ne soit pas un simple accompagnement mais semble sortir du mouvement lui-même : travail de laboratoire passionnant, étude du corps devant son miroir, exiger l'impossible de soi-même, pleurer, souffrir, mais danser sous une enveloppe vibrante et vivante. Chanter par tout son corps. »

Ces réflexions constituent le bréviaire de la danseuse étoile. Les études officielles, régulièrement suivies, peuvent former de parfaites mécaniques musculaires. Mais la danse, qui ne saurait se passer d'un tel capital technique, ne trouve sa puissance rayonnante que dans le style, la poésie des lignes, l'élégance des arabesques, la gaieté éclatante d'un fouetté ou la mélancolie d'une attitude. La mécanique n'est rien sans l'âme qui la commande et le cœur qui l'humanise.

Yvette Chauviré est aujourd'hui parvenue à une totale liberté d'expression. Sa danse sécrète la musique et les sentiments des personnages. On arrive à en oublier l'absolue mise au point technique pour se laisser subjuguer par la seule substance poétique. Elle a trouvé un état de grâce auquel seulement trois ou quatre danseuses parviennent chaque siècle.

La Suite romantique inspirée comme les Sylphides par la musique de Chopin est pour les ballerines un test redoutable. Il faut y faire la preuve d'une technique absolument pure tant dans les variations brillantes que dans les adages vaporeux et rêveurs. [photo Seeberger Frères]

Peter Van Dijk, danseur étoile de l'Opéra depuis 1954 fut le partenaire d'Yvette Chauviré dans un ballet de caractère construit sur le Rondo capriccioso de Saint-Saëns. Ce fut là une des fructueuses incursions que fit Yvette Chauviré dans le domaine où l'art classique ne règne plus en seul maître. Elle fit ainsi la preuve que son talent possédait de multiples et brillantes facettes.

III. — DU PETIT RAT À LA DANSEUSE ÉTOILE.

L'école de danse de l'Opéra a l'immense avantage de permettre à ses élèves un contact permanent avec la scène et le public. Et le public a, pour une danseuse, la même réaction impitoyable qu'un miroir. Le premier reflète la valeur réelle, le second la valeur théorique. A la classe des petits rats, Yvette Chauviré n'avait pas évidemment l'espoir de se voir confier des rôles importants. Mais elle avait onze ans lorsque, pour la première fois cependant, elle fut désignée pour paraître dans le divertissement d' « Alceste » de Gluck. Et ce souvenir est lié dans son esprit « à la joie extrême de danser sur le grand plateau dans un costume de satin et coiffée d'une perruque blonde bien bouclée. »

Douze mois plus tard, nouvelle expérience avec les « Créatures de Prométhée » où elle tient l'arc et le carquois d'un amour, puis dans « l'Eventail de Jeanne » où elle incarne successivement une Colombine et une danseuse classique évoluant dans l'ombre prestigieuse de Tamara Toumanova.

Il s'agissait là presque exclusivement d'une figuration, destinée à aguerrir les jeunes élèves et à situer exactement les possibilités de chacune d'elles. Jusqu'à son accession au grade de « première danseuse », Yvette Chauviré dut se contenter, suivant l'usage de l'Opéra, de prêter son talent à des personnages secondaires. Néanmoins en 1935, Serge Lifar lui fit danser la variation de Terpsichore dans les « Créatures de Prométhée », et en 1936 celle de la Fée Dragée dans le « Divertissement » de Tchaïkovski.

Ce fut pour elle une émotion merveilleuse, « plus exaltante, dit-elle, qu'un examen. Avant d'entrer en scène, j'étais nerveuse, le cœur dans la gorge, mais je me sentis parfaitement à l'aise dès les premiers pas. »

En 1937, Serge Lifar règle la chorégraphie de « David triomphant » ; Rietti en avait écrit la musique et Fernand Léger dessiné les décors. Yvette Chauviré interpréta les variations de Michaela, fille du roi Saül. Au soir de la création, elle éprouva soudain un écrasant sentiment de responsabilité, joint au désir de se surpasser dans un rôle légèrement en marge de la danse classique. C'était la première fois qu'elle se produisait dans un ballet moderne de caractère et stylisant des mouvements archaïques.

Tout se passa pour le mieux dans le meilleur des monde possibles puisque quelques semaines plus tard elle allait faire son entrée dans l'empereur des ballets : « Giselle ».

Elle ne dansa pas Giselle dont le rôle appartient par essence à une « étoile », mais celui de la reine des Wilis.

Rendant compte de ces trois ballets, la critique entassa à son profit les plus élogieux adjectifs. L'un d'eux célébra même en vers l'apparition de Terpsichore :

Et ce n'est point ici fragile métaphore,

Car exauçant nos vœux apparut Chauviré.

Quel grâce, quel style et quel charme en ses

pas,

Et son sourire clair ajoute à ses appas.

En tunique d'azur dans le ballet d'

« Alceste »

Elle fut aérienne, émanation céleste,

Puis coquette et légère avec simplicité...

« David triomphant » fut surtout le triomphe d'Yvette Chauviré. René Simon nota : « Elle a su adapter ses moindres gestes à ceux de Lifar. Synchronisme parfait. Cette assimilation de la jeune danseuse à un genre si éloigné de celui où elle brille habituellement suffirait à justifier — si cela était nécessaire — son avenir. »

Enfin, dans « Giselle », Michaguine Skrydloff la vit « magnifique, jolie, éthérée. Pourquoi, demandait-il, ne lui a-t-on pas donné la possibilité d'essayer ses moyens dans le rôle de Giselle ? Il me semble qu'on n'y aurait pas perdu. »

Les succès de ce triple début se concrétisèrent par un engagement cinématographique. Le producteur Jean Benoit Lévy lui proposa d'être avec Mia Slavenska la vedette d'un film qu'il se proposait de tourner dans les murs du Palais Garnier : « la Mort du Cygne ». Une fois encore le succès fut total. A un journaliste qui lui demandait si elle allait renoncer à la danse pour le cinéma, la nouvelle « star » répliqua : « Abandonner la danse, mais qu'est-ce que cela veut dire ? On n'abandonne pas sa raison de vivre. C'est elle qui vous abandonne ou vous tue. Mais après tout il vaut mieux encore ne pas survivre que vivre sans elle. Je danserai toujours, tant que je le pourrai. »

Yvette Chauviré devait faire deux autres apparitions au cinéma, mais toujours en tutu ou sous le costume de la danseuse de caractère, une première fois en 1941 aux côtés de Harry Baur dans « Péchés de jeunesse » et une seconde fois en 1953 dans « Carrousel Fantastique ». Ce furent ses seules et légères infidélités au ballet pur.

Ces trois films développèrent ou approfondirent ses dons de comédienne. Il lui fallut se plier aux exigences de la technique cinématographique : danser et aussi jouer devant un micro bien intimidant. « Dans le film de Jean Benoit Levy, je devais danser « la Mort du Cygne » face aux projecteurs et à deux heures de l'après-midi, précise Yvette Chauviré. Nous travaillions depuis le matin et personne n'avait encore déjeuné. Devant moi les machinistes et le metteur en scène entamaient d'énormes sandwiches. Voyant mon air désespéré, ils consentirent à me jeter quelques morceaux de pain que j'attrapai au vol. »

En mai 1938, elle devait donner Salle Pleyel son premier grand récital. Elle y dansa « la Mort du Cygne » inspirée par la musique de Saint-Saëns et qu'elle devait rendre célèbre dans le monde entier.

Cette escapade venait rompre la monotonie des jours et du répertoire de l'Opéra. Mais plusieurs tournées apportaient également des diversions... parfois décevantes.

Un voyage en Italie des « Créatures de Prométhée » à l'occasion du Mai florentin de 1938 passa presque inaperçu, car il coïncida avec un séjour du chancelier d'Allemagne dans la ville des Médicis. L'année suivante, Yvette Chauviré éprouva l'une des plus grandes amertumes de sa carrière au cours d'une tournée en Espagne. Elle devait danser le « Spectre de la Rose » avec Lifar ainsi que les « Créatures de Prométhée ». Mais en définitive, les deux ballets ne furent pas représentés sous prétexte qu'ils étaient d'auteurs allemands. Elle dut se contenter d'un « Pas de trois » et de la couronne de la reine des Wilis au deuxième acte de « Giselle ».

Durant la guerre, l'art chorégraphique allait connaître un essor inattendu. Le public parisien y puisait l'oubli du drame quotidien dont il était la victime. De 1940 à 1944, les créations vont se succéder sans interruption à l'Opéra, tant il était nécessaire de renouveler sans cesse un répertoire que l'instauration d'une soirée chorégraphique hebdomadaire risquait d'épuiser rapidement.

Le 17 décembre 1941 devait marquer une date capitale dans la carrière d'Yvette Chauviré. Depuis quatre ans elle n'avait pas eu l'occasion d'effectuer une création importante, et Jacques louché allait découvrir sous les traits d'Istar la nouvelle danseuse étoile de l'Opéra.

Ballet de Vincent d'Indy, « Istar » offre un spectacle relativement bref puisqu'il ne dure que dix-huit minutes. Il avait été mimé et dansé jadis par Ida Rubinstein et jamais repris depuis. L'anniversaire de la mort de Vincent d'Indy fournit le prétexte de sa résurrection. Mais Lifar qui réglait alors le « Boléro » de Ravel avait très peu de temps pour s'occuper de cette nouvelle chorégraphie. Il descendait de temps à autre au foyer de la danse où Yvette Chauviré l'attendait impatiente, avide d'apprendre de nouveaux pas. Six répétitions d'une heure et demie suffirent pour mettre l'ouvrage sur pied. Il se composait d'une entrée exécutée par Serge Lifar, de sept variations correspondant aux sept épreuves d'Istar interprétées par notre ballerine, et d'un pas de deux final.

« Ce fut pour moi une expérience extraordinaire, raconte Yvette Chauviré ; quinze minutes de variations difficiles qui s'enchaînaient et réclamaient une virtuosité et une émotion croissantes. J'ai adoré ce rôle de déesse échappée de la légende babylonienne, j'ai adoré cette musique émouvante et puissante qui correspondait si bien à ce que je ressentais. »

La déesse babylonienne valut à Yvette Chauviré ses galons de danseuse étoile. Cinq ans presque jour pour jour s'étaient écoulés depuis qu'elle avait été nommée première danseuse.

Dès lors elle va devenir un atout maître dans le jeu de l'Opéra. On remonte les « Deux pigeons » de Messager, elle tient le rôle frais et mélancolique de Gourouli ; on reprend « Sylvia » de Léo Delibes et elle succède à Carlotta Zambelli sous le péplum de la nymphe sensuelle et craintive. Vint alors « Juan de Zaritza » qui restera sans doute comme la meilleure chorégraphie de Lifar et qui permit à Yvette Chauviré de montrer ses dons de danseuse de demi-caractère. Vinrent ensuite les « Animaux modèles » de Poulenc, et bien d'autres ballets qui eurent une existence plus éphémère.

En 1944, on répétait à l'Opéra « les Mirages » de Sauguet et l'on s'apprêtait à commencer les études des « Noces fantastiques » de Marcel Delannoy. Mais les bouleversements qui suivirent la Libération modifièrent tous ces plans. Jacques Rouché abandonnait son poste d'administrateur, Serge Lifar s'en allait à son tour et fondait les Ballets de Monte-Carlo.

L'Opéra avait un peu perdu de son âme. On y représentait surtout le vieux répertoire et Yvette Chauviré retrouvait les défroques usées de Giselle, de Swanilda dans « Coppélia », d'Odette dans le « Lac des Cygnes ».

Après quelques mois elle se résignait elle aussi à quitter le Palais Garnier et, entraînant dans son sillage plusieurs étoiles et premières danseuses du corps de ballet, cinglait vers Monte-Carlo.

Giselle est pour toutes les ballerines depuis un siècle un rôle clef. Yvette Chauviré l'interpréta dans toutes les villes d'Europe et d'Amérique avec une ferveur qui lui valut un succès considérable. En 1949, elle le dansa une fois encore à l'Opéra, lors de la rentrée de Serge Lifar. [photo Seeberger Frères]

C'est avec la Mort du Cygne que Yvette Chauviré avait fait ses débuts au cinéma. Elle conservera toujours à son répertoire ce ballet où elle exprime avec une sensibilité frémissante l'agonie du grand oiseau blanc cher aux coeurs romantiques.

A Monte-Carlo, la vie quotidienne était évidemment toute autre que dans cette usine administrative à fabriquer les étoiles que représente l'Opéra de Paris. Les moyens de la jeune compagnie étaient plus limités que ceux des Théâtres Nationaux, mais l'audace y était plus grande. Yvette Chauviré fut successivement appelée à danser dès son arrivée en 1945 « Dramma per musica » de Bach, « Chota Roustaveli » de Tchérepnine, Honegger et Harsanyi, « Noir et blanc » de Lifar, « Nautéos » de Jeanne Leleu. La saison fut exceptionnellement brillante. Chacun évoquait les fastes des ballets de Diaghilev qui avaient eux aussi pris leur vol à Monte-Carlo : « J'ai dansé avec joie et recueillement sur cette scène où les grandes étoiles des Ballets Russes ont connu de retentissants succès », écrivait Yvette Chauviré.

Ce fut pour elle aussi le commencement de sa réputation internationale. Enrégimentée dans les bataillons de l'Opéra de Paris, elle n'avait pour champ d'action que cet immense plateau où son talent fleurissait mais où sa gloire vivait emmurée.

La Compagnie des Ballets de Monte-Carlo, malgré son nom, n'avait pas de domicile fixe. En 1946 elle présentait en Italie son jeune répertoire, puis s'embarquait pour l'Angleterre, revenait à Monte-Carlo et s'installait finalement pour les trois mois de l'été 1947 au Casino de Vichy.

Mais à Paris, l'Opéra commençait à regarder avec nostalgie vers ses étoiles exilées, et les fastes d'un passé récent tranchaient avec la monotonie d'un présent voué à la routine. On reparlait d'anciens projets et notamment des « Mirages » de Sauguet dont les décors peints par Cassandre attendaient depuis trois ans d'affronter les feux de la rampe. Comme Lifar avait déjà mis au point la chorégraphie de ce ballet, il n'était pas besoin de chercher un autre prétexte pour aller jusqu'à Vichy lui demander de venir à Paris achever son œuvre.

Dans le même temps, le Marquis de Cuevas rêvait de devenir le maître des Ballets de Monte-Carlo qui, malgré leur réussite, ne pouvaient subsister sans la constante sollicitude d'un mécène.

Si bien qu'un beau matin, le problème arriva tout naturellement à sa solution logique. Le Marquis eut son ballet, Lifar retrouva l'Opéra et Yvette Chauviré reprit le chemin de Paris. Trois signatures au bas de trois contrats avaient engagé l'art de la danse dans des voies nouvelles.

Yvette Chauviré conclut avec les Théâtres Nationaux un contrat de deux ans. Dès son retour, elle dansa plusieurs ballets originaux ou simplement restaurés par Lifar, notamment le « Divertissement » de Tchaïkovski.

Mais l'ovation qui salua son apparition dans les « Mirages », le 15 décembre 1947, résonne encore dans toutes les mémoires. Sombre, inquiétante et superbe, la beauté sculpturale de ses attitudes comme le panache de ses variations brillantes et la maîtrise de ses adages, lui valurent du soir au lendemain une gloire parfois difficilement tolérée par ses pairs.

En mars et en avril 1948, elle donna deux récitals salle Pleyel et créa à cette occasion un ballet de Serge Lifar et Constantin Népo : « l'Ecuyère ». La partition était de Joseph Kosma.

Lorsque l'on demande à Yvette Chauviré : « Quel ballet préférez-vous danser ? » Elle répond instinctivement : « l'Ecuyère »... et aussi naturellement « Giselle » et bien d'autres. » Mais si « l'Ecuyère » occupe dans son cœur une place exceptionnelle, « c'est que, dit-elle, ce ballet exprime et résume tous les sentiments de l'être humain. Le jeune homme est à la fois pur et faible ; « Monsieur Loyal » incarne la brutalité stupide, le clown la bonté et le dévouement. Quant à l'écuyère bafouée par Monsieur Loyal, elle a le visage de la douleur et de l'amour ; amour passionné pour l'être dont la route ne croisera qu'un instant la sienne. »

Juillet 1948, branle-bas de combat à l'Opéra. Le corps de ballet fait ses valises et s'embarque pour l'Amérique. C'est le premier voyage d'Yvette Chauviré aux Etats-Unis convertis à la danse par Pavlova et Markova et où la compagnie de Balanchine est devenue une institution nationale dont la popularité peut être difficilement concurrencée.

Le succès de la tournée n'en fut pas moins considérable : succès d'estime d'abord, car l'Académie française de danse conserve dans le monde entier une réputation incontestée ; succès légitime aussi, car du petit rat à l'étoile, chacun jeta dans la bataille toutes les ressources de son talent.

Yvette Chauviré refuse d'avouer qu'elle fut la triomphatrice de cette expédition chorégraphique. Mais la lecture des journaux américains apporte sur ce chapitre les preuves qu'elle hésite à fournir.

Le retour à Paris fut euphorique, et la première soirée de ballets à l'Opéra prit l'allure d'un défilé de victoire.

En décembre, Yvette Chauviré dansa « Suite en blanc », transposition classique, dans un décor de Constantin Népo, de « Namouna ». Elle fit également une apparition sous le pelage de la biche dans « le Chevalier et la Damoiselle » de Philibert Gaubert.

Le mois de février la conduit à Londres où, entourée des quadrilles de l'Opéra, elle est la vedette d'une émission de télévision. Ainsi, peu à peu, le prestige de l'Opéra s'identifie-t-il au sien, et suit la courbe ascendante de ses succès personnels.

Au printemps, le Palais Garnier décida de reprendre « Giselle » suivant une formule nouvelle. Lycette Darsonval dansa le premier acte, Yvette Chauviré le second. Ce fut l'occasion pour Serge Lifar d'effectuer sa rentrée comme danseur après cinq ans de retraite.

L'Opéra ce soir-là bouillait comme une chaudière. Des loges d'aveugle aux fauteuils d'orchestre, chaque spectateur attendait un événement exceptionnel. Sur la scène, les Wilis manœuvraient avec un ensemble inaccoutumé ; l'apparition de Lifar traînant derrière lui son long manteau de velours fut accueillie avec un enthousiasme délirant, puis Yvette Chauviré dansa son adage avec une légèreté jointe à cette maîtrise, à cette science du « ralenti » qui paralysent d'émotion, coupent le souffle et serrent la gorge.

Ce furent là des minutes capitales dans les annales des Théâtres Nationaux.

Cette fois, les murs de l'Opéra n'étaient plus assez épais pour étouffer les succès de notre ballerine. De toutes parts arrivaient sollicitations et demandes d'engagements prometteurs de tournées en Europe et aux Amériques. Il faut, pour la vérité historique, noter qu'à l'Opéra la ronde envieuse des satellites qui se prennent pour le soleil ne rend pas toujours la vie quotidienne très agréable à l'étoile plébiscitée tous les mercredis par le public.

Arrivée au terme de son contrat, en septembre 1949, Yvette Chauviré ferma tranquillement la porte de sa loge, traversa d'un air décidé la cour de l'Opéra entre deux haies de photographes et s'en alla avec l'idée bien arrêtée d'affiner encore ses dons auprès de nouveaux chorégraphes et de nouveaux partenaires.

Première escale : Milan. La Scala remontait alors avec faste « l'Oiseau de Feu » de Stravinsky dans les décors d'Alberto Savinio. Yvette Chauviré était à sa place dans la capitale de l'art lyrique. Elle y demeura également pour y interpréter plusieurs ballets romantiques, et notamment « les Sylphides », « le Lac des Cygnes », « Giselle », dont elle reconstitua la version originale.

De Milan, elle se dirigea une fois encore vers le rocher monégasque qui demeure depuis Diaghilev le centre de gravité de l'activité chorégraphique. Invitée par la Compagnie des Ballets Russes, elle passa le printemps à Monte-Carlo avant de partir pour l'Amérique du Nord comme étoile de cette troupe.

La tournée devait être longue, épuisante, passionnante, semée d'imprévus. « Un soir, raconte Yvette Chauviré, nous arrivâmes à Fénix, petite ville de l'Arizona, et dédaignant le Palace local, nous nous installâmes, mon mari et moi, dans un établissement qui portait le nom peu engageant d'Hôtel des Apaches. Il était d'une démoralisante pauvreté.

» Comme je tombais de fatigue, je m'endormis sans plus de réflexion ; et le lendemain en descendant, j'appris qu'un homme complètement ivre était entré dans la chambre voisine de la mienne et que l'un de ses compagnons était venu l'assassiner. Je sortis de la ville les jambes encore tremblantes. »

Mais ce dramatique épisode fut vite chassé par de plus séduisants souvenirs. L'atmosphère de la Compagnie des Ballets Russes de Monte-Carlo était simple et cordiale. Tous ses membres possédaient un remarquable esprit d'équipe et cultivaient précieusement l'amitié : « J'ai pu constater à mon grand étonnement, écrivait Yvette Chauviré, que pour les fêtes de Noël chacun recevait un ou plusieurs cadeaux, et l'on se rendait dans la chambre de tous les membres de la compagnie pour y boire un verre. Le directeur nous offrit du champagne... La même cérémonie se renouvela le jour de la Sainte-Valentine, fête du cœur en Amérique et où tout le monde échange des petits cadeaux venus du cœur. »

La tournée, évidemment, ne se bornait pas à la

seule organisation de réjouissances familiales. De la frontière du Mexique au

fond du Canada, Yvette Chauviré dansa « le Lac des Cygnes », « Casse-Noisette »,

« Roméo et Juliette », de Tchaïkovski et naturellement « Giselle ».

New York, dont la critique est peut-être la plus sévère ou la plus blasée de

l'univers lui réserva un accueil délirant.

Malgré ses succès à l'étranger, une ballerine n'en garde pas moins le désir de briller dans son propre pays. Revenue à Paris, Yvette Chauviré décida de présenter au Palais de Chaillot des ballets rompant avec la tradition classique. N'avait-elle pas déjà fait une heureuse expérience de ce genre avec « l'Ecuyère » ?

Le chorégraphe Miloch, pour répondre à ses vœux, mit au point un ballet inspiré par une partition de Bela Bartok : « Mystères ». Yvette Chauviré réunit autour d'elle plusieurs danseurs qui s'étaient déjà illustrés dans un style d'avant-garde : Natalie Philippart, Wladimir Skouratoff et Jean Babilée qui réglera à son intention, plus tard à Monte-Carlo, un ballet à la fois tendre et sportif : « Balance à trois ».

Avec ce nouveau répertoire, Yvette Chauviré participe en 1951 au Mai Florentin. Sur une musique de Mozart et dans des décors de Constantin Népo, elle danse en outre une chorégraphie classique de Gsovsky : « Nocturnes ». Lors de la même saison, dans la ville des Médicis, elle présentera sa version personnelle du « Roméo et Juliette », de Tchaïkovski. Ce sera là sa première tentative d'envergure dans le domaine chorégraphique... Tentative redoutable, car elle lui imposa de faire évoluer un groupe de seize danseurs.

1951, 1952, 1953 la retrouvent également à Londres où elle met son rayonnement au service du London's Festival Ballet.

Cette jeune compagnie était un creuset d'enthousiasme, mais elle manquait d'expérience et d'unité de style. Yvette Chauviré, après Alicia Markova et avant Margot Fonteyn, lui donna l'exemple d'un classicisme sobre mais expressif, discipliné et, partant, efficace. Elle dansera « Giselle », « Casse-Noisette », « le Lac des Cygnes », « Petrouchka » et « la Mort du Cygne ».

De « Petrouchka », elle garde un souvenir particulier. « Je devais, dit-elle, danser avec Massine. Or ce dernier m'a toujours inspiré une terreur sacrée et j'avais peur de faire une faute devant lui. Sans doute n'en ai-je point fait, où tout au moins n'en vit-il pas, mais son sourire, qu'il distribue très parcimonieusement, me rassura peu à peu. »

Puis Yvette Chauviré, une troisième fois partit à la conquête de l'Amérique. En cinq mois, elle parcourut les quarante-huit états de l'Union. Satisfaite mais épuisée, elle ne devait retrouver Paris qu'au printemps de 1952.

Délaissant le Palais de Chaillot, elle choisit le Théâtre Marigny pour y donner un récital. Le Théâtre Marigny lui tenait absolument au cœur. En 1941, elle y avait dansé avec son professeur Kniasef la « Légende du Bouleau » dont Constantin Népo, qui deviendra plus tard son mari, avait dessiné les décors et les costumes. Et puis, Marigny après Chaillot, c'est déjà un pas de fait en direction de l'Opéra, et Yvette Chauviré, même au fond de l'Arizona, n'a jamais cessé de regarder avec tendresse vers cette grande maison attirante malgré son austérité, affectueuse malgré son ingratitude et ses intrigues, désirable malgré ses partis-pris et ses scléroses. L'Opéra ! N'est-ce pas l'école où elle a fait ses premières armes, le tremplin qui l'a projetée au firmament de la danse ?

De son côté, l'Opéra n'a-t-il pas le devoir de faire appel à toutes les ballerines qui après la Grisi, Taglioni ou Carlotta Zambelli sont les plus illustres représentantes de l’école classique ?

Maurice Lehmann, administrateur de la réunion des Théâtres Lyriques Nationaux, proposa donc à Yvette Chauviré de faire sa rentrée au Palais Garnier et, conformément à son désir, l'engagea à la représentation pour lui laisser la liberté de poursuivre sans entrave sa carrière à travers le monde.

Notre ballerine reprit ses anciens rôles dans « Istar », « les Mirages », « le Lac des Cygnes » ou « Giselle ». Mais, fidèle à l'esprit de Kniasef, sûre que la « prima ballerina assoluta » doit savoir faire preuve de discipline et d'effacement, elle accepta également des emplois plus modestes dans les « Sylphides » notamment, ou dans « Variations », ballet que Lifar régla pour réunir exclusivement sur le plateau les cinq étoiles de la compagnie.

Ainsi la vie reprenait-elle au rythme d'autrefois.

En 1951, Yvette Chauviré qui venait de quitter l'Opéra, au terme de son contrat, réalisa pour le Mai Florentin la chorégraphie du Roméo et Juliette de Tchaïkovski. Ce devait être sa première tentative d'envergure dans un art qu'elle illustrera en 1955 à Vichy en réalisant la chorégraphie de la Péri. [photo M. Seysslow]

Nautéos devait être la plus importante création d'Yvette Chauviré après son retour à l'Opéra en 1953. Elle avait déjà interprété ce ballet lorsqu'au lendemain de la guerre elle suivit Serge Lifar à la Compagnie des Ballets de Monte-Carlo. Pour être de facture moderne, Nautéos répondait aux normes de l'esthétique romantique, et la Willis de Théophile Gautier était ici une Océanide tout autant surnaturelle que sa soeur du XIXe siècle. [photo Houston Moger]

Maurice Lehmann en prenant possession du bureau directorial de l'Opéra avait apporté un esprit neuf, dynamique, préoccupé de réalisations spectaculaires. Puisque la danse devenait chaque jour plus prisée du public, il était logique de ne pas lui réserver uniquement la part du pauvre, d'autant mieux que sur le plan de l'art du chant, l'Opéra ne pouvait plus rivaliser avec la Scala de Milan, le théâtre de Vienne et les différentes scènes allemandes et italiennes. Il était urgent, pour soutenir la réputation défaillante des Théâtres Nationaux, de jeter dans la bataille toutes les forces d'un corps de ballet qui, grâce à l'obscur travail des professeurs de l'Ecole de Danse, n'a pas d'égal dans le monde.

Yvette Chauviré était un élément capital dans cette stratégie. Son retour en 1953 s'effectua dans une effervescence triomphale.

Sa première création devait être, au printemps 1953, « Nautéos », de Jeanne Leleu et René Dumesnil. C'était là une des premières chorégraphies de Lifar, destinée aux Ballets de Monte-Carlo. La partition déjà ancienne ne dissimulait pas ses attaches avec l'esthétique ravelienne ; et Brayer avait peint des décors évoquant une mer nordique verte et glauque. Une vague de crème fouettée projetait sur la grève le navire désemparé de Michel Renault, et Yvette Chauviré, naïade ruisselante, sortait des flots pour le séduire.

Elle séduisit aussi le public par cette souplesse nerveuse, cette passion outragée, cette noblesse olympienne qu'elle prêta à la reine de l'Océan. Une fois encore, l'hallucinante perfection de sa technique passa inaperçue tant elle était uniquement mise au service de l'expression.

« Nautéos » cependant ne rompait pas avec le style néo-classique. Le vocabulaire chorégraphique de Lifar s'y déployait dans toute sa pureté ; mais ce qui passait pour audacieux vingt ans plus tôt appartenait déjà à la tradition.

Or, si les Théâtres Nationaux doivent être la citadelle des bonnes traditions, ils doivent aussi se placer à l'avant-garde des inventions esthétiques. Le rôle qu'ils assumèrent jadis dans l'évolution de l'art lyrique, en montant notamment « Tannhäuser » ou « Pelléas et Mélisande », il fallait en 1954 le reprendre au bénéfice de la danse.

L'arrivée du chorégraphe danois Lander qui présenta avec « Etudes » un ballet scolastique d'essence strictement classique n'était pas susceptible d'engager l'Opéra sur la voie du renouveau. Et pouvait-on demander à Lifar de faire autre chose que du Lifar ?

Maurice Lehmann entreprit de tirer l'Opéra de ce dilemme. Depuis un an déjà, il était question de créer un ballet-bouffe sur des airs empruntés à « la Belle Hélène », d'Offenbach. L'initiative passait pour révolutionnaire, et pourtant la plupart des grandes compagnies internationales, de Saddler's Wells au New York City Ballet, s'y étaient déjà risqué. Point n'était besoin d'ailleurs de chercher une justification dans les expériences étrangères.

Après avoir accepté de tenir le rôle de la Belle Hélène, Renée Jeanmaire se récusa, mais Yvette Chauviré en qui l'Opéra avait surtout pris l'habitude de voir une Giselle éthérée, translucide, savait qu'elle pouvait se métamorphoser en une princesse grecque solidement attachée aux réalités d'un frivole Péloponnèse.

Maurice Lehmann ne s'y trompa pas.

Il décida alors de faire appel au chorégraphe britannique Cranko ; Vertès dessina les maquettes des décors, et le 6 avril 1955 le rideau de l'Opéra se leva sur un spectacle qui bouleversait singulièrement les données habituelles de l'art classique.

Après quelques instants de surprise, les réactions se firent chaleureuses. Yvette Chauviré, vaporeuse Giselle, s'était muée en une Hélène pétulante, provocante, radieuse, dont le sourire élégamment encanaillé pouvait faire périr de jalousie toutes les spécialistes du genre. Et la greffe du style classique pur sur des mouvements chorégraphiques d'une essence typiquement moderne apportait, malgré plusieurs erreurs de conception, la preuve que la danse n'est pas toujours obligée de chercher exclusivement dans le passé sa raison de vivre.

Une « prima ballerina assoluta » a le devoir de mettre sa technique au service de telles expériences. Même si « la Belle Hélène » disparaît de l'affiche, elle restera comme le premier exemple d'un genre qui fatalement s'imposera car il est l'émanation même de l'esprit de notre temps. Et dans l'histoire de la danse au XXe siècle « la Belle Hélène » occupera une place plus importante que « Giselle » dont les tentatives de rajeunissement ne sont pas toujours très heureuses.

Yvette Chauviré fut appelée à danser « Giselle » dans les décors flambant neufs imaginés par Carzou. Ce fut pour elle une passionnante épreuve que d'imposer le souvenir des grandes étoiles romantiques dans un cadre stylisé à l'extrême. Il n'eût pas été moins audacieux de semer d'harmonies acides la partition sucrée d'Adolphe Adam.

Parce qu'Yvette Chauviré mène depuis 1953 la double carrière d'étoile internationale et d'étoile de l'Opéra de Paris, elle s'est imposée une discipline de fer. Car il ne suffit pas de danser chaque soir pour garder une absolue maîtrise de ses muscles ; sans cesse il faut reprendre les mêmes leçons à la barre, corriger un défaut d'attitude devant un miroir, songer à de multiples détails dont le faisceau transformera un simple succès en réussite éclatante.

« Les soirs où je danse, précise Yvette Chauviré, je dîne quatre heures et demie avant la représentation et j'arrive au théâtre trois heures avant le lever du rideau afin de me maquiller.

» J'aime les maquillages peu ordinaires qui font ressortir la personnalité du rôle. Puis je consacre une demi-heure à des exercices ; chaudement vêtue, j'essaie les passages difficiles afin d'en être sûre. Et comme je n'en finis pas de choisir mes chaussons, la sonnerie retentit toujours trop tôt. Je me sens alors inévitablement nerveuse ; mon émotion est aujourd'hui beaucoup plus forte qu'à mes débuts, et j'ai hâte d'être en scène afin de sentir une fois encore le plancher sous mes pas avant le spectacle. Courant dans le couloir, je chante les passages de la partition afin de retrouver l'expression convenable.

» Enfin, quand le ballet s'achève, je commence à me reprocher des erreurs que j'aurais dû éviter. Il m'est arrivé bien des fois de rentrer dans ma loge en pleurant. Les applaudissements du public et les compliments des amis ne sont pas forcément une consolation.

» Mais au-delà de toutes ces luttes, de ces découragements passagers, il y a la danse et le plaisir de danser. »

Et l'émotion est encore décuplée dans certaine circonstance particulièrement impressionnante : « Il y a le ballet dans lequel le public vous guette et dont il va falloir vaincre les difficultés techniques malgré un nombre trop restreint de répétitions ; il y a le ballet qui vous a rendu célèbre mais qui chaque fois vous donne des frissons d'angoisse. »

Comme au lendemain de telles épreuves il faut tout de même se lever tôt et s'en aller dans un studio travailler avec autant d'assiduité qu'une débutante, il reste bien peu de temps pour les loisirs : « Je me délasse en allant au concert ; souvent, je rêve d'aller à une exposition mais mon espoir se réalise rarement et mes jambes ont déjà dépensé trop d'énergie pour s'offrir le luxe d'une visite dans un musée ; quand j'en ai l'occasion, c'est pour moi une véritable récompense. Quel enrichissement pour une artiste. »

Ce régime, presque militaire, qu'Yvette Chauviré s'impose, trouve parfois quelques adoucissements ; l'Opéra voyage volontiers depuis plusieurs années, et les représentations données à Londres en septembre 1954 apportèrent une diversion dans cette existence austère.

Et pourtant, à peine arrivée dans la capitale britannique, sa première pensée fut d'aller au théâtre. « Fait surprenant, dit-elle, Covent Garden ne possède pas de studio avec glaces et barre d'étude. J'étais très malheureuse de ne pas pouvoir travailler, et mes camarades et moi nous nous accrochâmes comme nous pûmes à des caisses, à des portants pour chauffer nos muscles et être en forme pour le soir.

» Et le soir arriva. La salle nous apparut rouge, sombre et chaude, très proche et pleine à craquer. A la fin de « Suite en Blanc », la scène fut couverte de fleurs. L'effet est saisissant, très spectaculaire, le public est heureux et les artistes plus encore.

» Au cours de cette saison, nous présentâmes dix-sept ballets pour lesquels nous devions répéter chaque matin. Mais une ardeur nouvelle coulait dans nos veines et la ferveur des spectateurs, leur spontanéité, décuplaient notre désir de leur plaire. »

La Belle Hélène fit entrer à l'Opéra le style du ballet-bouffe. Essai audacieux pour échapper aux traditions classiques dont Yvette Chauviré et le corps de ballet, malgré le succès de l'entreprise, demeurent les plus fidèles défenseurs. [photo Lipnitzki]

Mais c'est Giselle qui demeure le ballet roi de l'Opéra. Sous le tutu et les aigrettes dessinés par Carzou, Yvette Chauviré n'en continue pas moins à rechercher les attitudes qui font de la danse un art essentiellement lyrique, et à retrouver les raisons profondes et sensibles auxquelles ce ballet doit son immortalité. [photo Fred Brommet]

Les succès recueillis à Londres trouvèrent leur écho à Paris et dans toute la France. Durant les vacances de l'été 1955, Yvette Chauviré fut invitée à participer à la plupart des festivals de danse qui surgissent chaque année plus nombreux aux quatre points cardinaux. Elle se rendit d'abord à Aix-les-Bains où elle fut avec Serge Lifar une fois encore l'interprète d' « Istar ». Puis elle gagna Vichy pour y créer sa propre chorégraphie de « la Péri » dont elle méditait depuis longtemps les plus minutieux détails. L'influence de la danse orientale sur l'esthétique occidentale n'a pas cessé de se développer depuis l'entrée en scène de Diaghilev. Mais Yvette Chauviré sut éviter tout plagiat : « Sa main levée et peinte, écrivait un critique, ses doigts sans cesse frémissants à l'extrémité d'une silhouette immobile évoquaient la fleur d'immortalité. C'est ce frémissement de la main que lui volera Iskender en s'assimilant les vertus de la fleur. Voilà qui est plus significatif que l'espèce de tulipe en carton que les deux danseurs se passent et repassent à l'Opéra... Dans la danse de la Péri en particulier, Yvette Chauviré a superposé aux figures classiques traditionnelles certains ports de bras et de mains empruntés à la plus subtile stylisation orientale... Et le rideau tombe sur la Péri se découpant contre le ciel, la fleur frémissante reconquise au bout de sa silhouette immobile. »

Ici le rideau tombe sur vingt ans de succès ininterrompus... Mais sans le laisser griser, Yvette Chauviré jour après jour approfondit les ballets que depuis 1937 elle n'a cessé de vivifier. Et tous les matins, elle reprend la route que, petit rat, elle suivait déjà vers les studios de Clichy pour perfectionner un art dont les limites reculent toujours pour qui sait les faire reculer.

TABLE DES MATIÈRES

III. — DU PETIT RAT À LA DANSEUSE ÉTOILE

Achevé d’imprimer le 22 février 1956

DANSEURS DE NOTRE TEMPS

Leur vie, leurs luttes, leurs succès

Collection dirigée par Michel Glotz et Claude Baignères

Les danseurs jouent au XXe siècle un rôle privilégié dans le monde des arts. Les temps ont bien changé depuis le XVIIe siècle où les disciples de Terpsichore étaient, plus encore que les comédiens, obligés de vivre en marge de la société.

Le romantisme et Théophile Gautier firent de la ballerine une étoile, une cristallisation légère de la musique, un être supraterrestre, immatériel, presque mythique, qu'on ne pouvait évoquer sans un luxe de métaphores et d'entrechats littéraires. Le danseur, lui, était alors réduit à un simple rôle de satellite obscur, et il dut attendre l'arrivée de Diaghilev pour trouver un éclat comparable à celui de sa partenaire. Ainsi, peu à peu, les grands serviteurs de la danse entraient-ils dans le cœur du public que divas et ténors du théâtre lyrique encombraient encore.

Mais sait-on la dépense de travail, de volonté, d'intelligence, de sensibilité que réclament un simple fouetté, un ballonné harmonieux, une cabriole réussie ? La danse engendre les mêmes émotions que les arts plastiques ; elle fait aimer par surcroît « le mouvement qui déplace les lignes ».

Danseurs et danseuses forment aujourd'hui l'aristocratie du monde théâtral ; leur histoire se situe aux confins de la réalité et de la féerie ; elle est une grande leçon de noblesse, de ferveur et de poésie.

Dans la même collection :

Marjorie Tallchief.

George Skibine.

Serge Golovine.

Alicia Markova.

Roland Petit.